明朝初年的政治舞台上曾连续上演了两幕削藩的活剧。两剧的导演,一是建文帝,一是永乐帝。建文削藩,激成“靖难之变”,江山易主;永乐削藩,谈笑之间,众王俯首。同样是削藩,为何结局竟有天壤之别?

明太祖为巩固王朝封藩建国

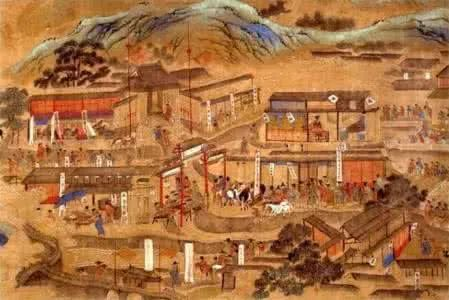

公元1368年,朱元璋在硝烟弥漫中登上皇位,建立了大明王朝。初登龙廷的喜悦,并未冲淡他对巩固新政权的思虑。他大刀阔斧地进行了一系列改革,全面加强封建专制主义中央集权制度,其中,作为巩固明王朝的重要措施之一,就是将诸子封藩建国。

朱元璋曾亲身参加过反元斗争,亲眼目睹元末军阀一个个拥兵自重,元朝中央政权孤立无援,最后仓惶北遁的惨况。

元朝灭亡的事实,给了朱元璋一个错误的启示,以为实行了诸子封藩,中央王朝一旦危难之时,藩王就能提兵解困,勤王济危。所以,他反复告谕群臣:天下这么大,必须建立藩屏,“上卫国家,下安生民”。

然而,智者千虑,必有一失。在诸子分封问题上,朱元璋是大大失策了。事实上,历史上不乏因分封而导致战乱的前车之鉴,但朱元璋不以为意,坚持要对诸子进行分封。

洪武一朝分别在洪武三年、十一年、二十六年进行了三次大分封。朱元璋有26个儿子和一个重孙,除长子朱标立为皇太子,幼子朱楠出生逾月夭折未及分封外,实际分封了25位藩王。

为了使藩王能够起到“上卫国家,下安生民”的作用,朱元璋赋予了他们很大的权力。

按规定,王府设三护卫,护卫甲士少者三千,多者一万九千人。其实,这仅是就一般情况而言,像分封在北方边塞的诸王,因为要防御蒙古残余势力的卷土重来,都拥有重兵和相当大的军事统率权,甚至连国公勋臣都受其节制。

而且,朱元璋还规定,一旦朝中出现奸臣,所有亲王都要训兵待命,天子密诏诸王,诸王则统领镇兵讨平之。这样,诸王的权力和责任超过了以往任何朝代。

洪武三十一年(1398),70岁的朱元璋大驾西归。他满以为诸子封藩为明王朝的大厦打下了一块长治久安的基石,却怎么也不会想到,此举恰恰给明王朝埋下了祸根。

建文帝削藩,江山易主

皇太子朱标本可以幸运地继位,可是,天不假年,偏偏先其父而死,于是,朱标之子朱允炆被立为皇太孙。当时,诸王在朱允炆面前以叔父之尊,多有不逊之言行。朱允炆不能不对这种状况忧心忡忡。

一天,他在东角门问太常卿黄子澄:“诸叔父各拥重兵,何以制之?”子澄以汉平七国之乱事为对(注:汉景帝时,七个刘姓诸侯国叛乱,史称“七王之乱”,后被汉景帝平定),首次提出削夺诸王的建议,朱允炆闻之大喜。

朱允炆继位,改元建文后,兵部尚书齐泰及黄子澄针对诸王“拥重兵,多不法”的状况,一致建议削藩,这与朱允炆一拍即合。

当时,鲁王、秦王、晋王已先后在洪武朝病故,剩下的有燕、代、肃、辽、庆、宁、谷、岷、齐、湘、周等王。强藩之首数燕王朱棣。

齐泰认为,“燕握重兵,且素有大志,当先削之”。但黄子澄却以为,燕王久有准备,削夺很难一举成功。

周王与燕王是同母兄弟,手足情深,不如先削周王,剪除燕王手足,然后再削燕就容易了。朱允炆采纳了黄子澄的建议。于是,削藩的帷幕拉开了。

既然要先除周王,于是,就有人上告周王朱橚企图谋反。周王封于开封,建文帝不作任何调查,就命曹国公李景隆以率兵备边为名,借道开封,突围王府,逮捕周王。建文帝先将其流放云南蒙化,后又召还,将其禁锢于京师。

在连削了周、湘、齐、代、岷五王之后,下一步削藩所向,就是燕王。燕王朱棣早就看清了朝廷的意图,他当然不甘束手待毙,一直在积极准备起兵。

不仅如此,他还网罗术人异士,为自己出谋划策。燕王反迹暴露无遗,建文帝密令先期派往监视朱棣的北平都指挥使张信逮捕朱棣。谁知张信叛变,反向燕王告密。朱棣决定誓师起兵,号称“靖难军(即平定国难)”。

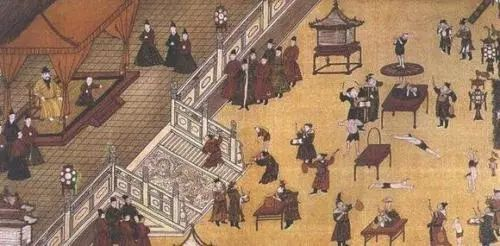

战火弥漫了四个年头,朝廷方面由于用人不当,指挥失误,终于节节败退。建文四年(1402),燕师兵临京城(今南京),守卫见大势已去,开门迎降。这时宫中突然火起,朱棣急令灭火,大火扑灭后,朱允炆不知所终,一说自焚,一说潜逃,总之以悲剧而告终。

燕王朱棣终于登上皇位,他就是永乐皇帝。

永乐帝削藩,众王俯首

永乐帝以藩王身份起兵,夺取皇位,他当然深知藩王对皇权的巨大威胁,所以,他即位后,无疑要把削藩作为自己的既定方针。但朱棣的高明之处,就在于他充分认识到削藩的复杂和艰巨性。

他首先亮出的不是藩王的削夺者,而是藩王利益维护者的姿态。他将被建文帝削废的五位藩王,除自焚的湘王外,其余四王全部复爵,并对他们大加赏赐,使得这些藩王皆大欢喜。

与此同时,朱棣又不动声色地将一些藩王改变封地,使那些对永乐威胁较大的藩王脱离原来经营已久的地盘和军队。

这些藩王尽管有奇谋,善用兵,改封以后也只能如虎落平阳,龙困浅水,难以兴风作浪了。藩王统领重兵的格局也被打破了,解除了藩王对朝廷潜在的军事威胁。

一些藩王完全不懂得乃兄永乐帝的用心,把永乐对他们的优礼看成是对藩王利益的真心维护,于是,他们自恃宗室之亲,得意忘形,骄纵不法,这正好给永乐提供了削夺的机会。

齐王朱樽骄纵残暴,复封后在青州城内阴结勇士,招纳亡命,擅令校尉,甚至僭用帝号,用自己的护卫兵士守卫青州城,使地方守吏不得登城夜巡。他还任意拘留、监禁无罪之人。王府官吏李拱欲向朝廷举报,被其秘密关押,企图杀人灭口。

消息传到朝廷,永乐完全可以凭此将其废削,但他为了不致引起其他藩王的疑惧,做得十分审慎。他先是赐书劝诫,两天后,再次赐书劝谕。但朱樽不思悔改,我行我素,并欲图谋不轨。

永乐第三次赐书,警告他“非分之思,不可数得,王其省之,毋贻后悔”。这次,朱樽似乎受到震动,上表悔过,并要求来京谢罪。谁知来京后,朱榑非但不接受批评,反而凶相毕露,疯狂叫嚣:“奸臣喋喋,又欲效建文耶?会尽斩此辈。”至此,永乐顺从众意,朱樽成了永乐削废的第一个藩王。

第二个被削的是谷王朱穗。他也是凶残成性,骄肆妄为,抢夺民田。尤其严重的是,他阴谋乘元旦向皇帝献灯之机,伺机谋变,还企图拉拢蜀王共同起事。蜀王向永乐告发其阴谋。但永乐仍不开杀戒,只是将朱穗及其二子削废为庶人。

宁王朱权改封南昌后,有人告其“巫蛊诽谤事”,永乐经过密查,属无中生有。但风声传到朱权耳里,深知永乐为人的朱权看破红尘,从此不问政治,洁身自保。周王朱楠同样主动交出三护卫官军。从此,朱楠也远离政治,以善终其生。

岷、代、辽三王,因罪被革去护卫。其余的藩王因能俯首听命,奉制守法,永乐仍保留其封爵。至此,永乐顺利地解决了明初藩王威胁中央集权的严重问题。永乐导演的这出削藩喜剧,成功地降下了帷幕。