抱着解谜张爱玲或是颠覆经典期待而来的观众,似乎并没有更多收获。

今年是张爱玲诞辰100周年,不折不扣的爱玲爱玲年。

6月6日晚上,香港实验剧团进念・二十面体的最新实验舞台剧《说唱张爱玲》,在YouTube进行网络直播。1小时40分钟时长的演出中,既有舞台剧的常规表演,也加入了崭新的艺术形式——7首饶舌歌曲。

在貌似破格的形式之下,细看这部剧的台词与歌词,仍然是忠实于张爱玲原著的创作。不仅演员念白取材于《对照记》《红楼梦魇》,饶舌歌曲也变相介绍了《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》等作品。这让这部舞台剧看起来更像是贴着实验标签的阅读推广活动,把作家文字立体化,让观众重温张爱玲的生平与文学世界。

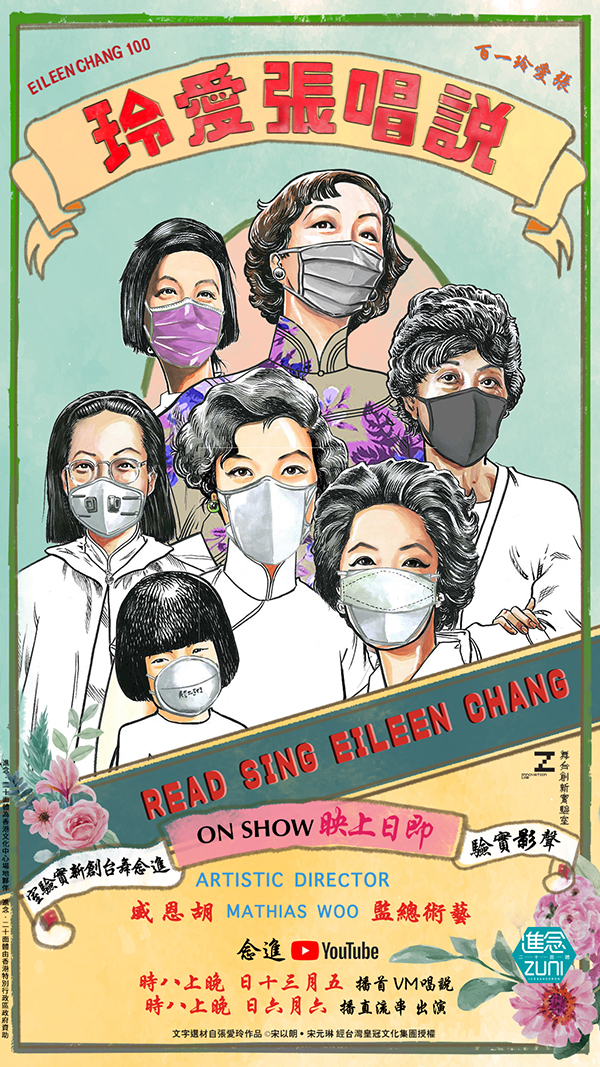

在此之外,抱着解谜张爱玲或是颠覆经典期待而来的观众,似乎并没有更多收获。就像此次演出结合疫情制作的海报上,不同阶段的张爱玲戴上不同款式的口罩。创作者铁了心只介绍与诠释作品,尽量少评点、少解读。

《说唱张爱玲》舞台剧竖版海报。

文字立体了,人物反而更平面了

张爱玲性格复杂,为人做事展现出许多矛盾点。研究者喜欢从故纸堆里找寻印象,分析她的人生与作品,得出结论。而创作者把张爱玲的故事搬上银幕或舞台,在打造气质神态时喜欢“各表一枝”。

导演严浩与作家三毛合作,把张爱玲推入《滚滚红尘》,张爱玲便是林青霞扮演的沈韶华;《人间四月天》原班团队集结,重述张爱玲的《上海往事》,张爱玲便是刘若英扮演的王晓文;到了进念的《说唱张爱玲》,舞台剧演员叶丽嘉照原文演出张爱玲作品,张爱玲又成为了一名声情并茂的朗读者。

刘若英、赵文瑄主演《上海往事》。

《说唱张爱玲》以字幕投影形式列出了张爱玲生平大事,在顺序的时间流中,演员表演和说唱歌曲穿插其中。占得篇幅最大的是叶丽嘉以第一人称形式表演的《对照记》。

《对照记》原作中,张爱玲用照片与文字结合的形式讲述了她与姑姑、妈妈、好友的故事。从文本上看,的确是适合表现其生平的素材。但舞台剧用三分之一篇幅摘选《对照记》,虽然将文字立体化,却把张爱玲形象塑造得更为单薄。

《对照记》贯穿始终。

在由头至尾贯穿的《对照记》片段中,女演员叶丽嘉始终造型清新,一头直短发搭配素净的旗袍或短裙,扮相像个清纯女学生。从表演语态看,也看不出人物的岁月变化。当她情感丰沛地表演起来,让人有种剧场版《朗读者》的观感。这样的处理,实在无法让人与那位传奇作家形象对应起来。

张爱玲对大多数读者来说,是个熟悉又陌生的作家。南京大学教授余斌在著作《张爱玲传》中分析,张爱玲性格中聚集了一大堆矛盾,让张爱玲成为一个谜一样的人物。而谜,往往更使人入“迷”。

如果观众抱定解谜的心去看《说唱张爱玲》,结果无疑是失望的。

饶舌的意义止步于作品介绍

《说唱张爱玲》对张爱玲其人的形象不做过多刻画,不仅体现在演员的舞台表演中,也体现在贯穿演出的饶舌歌曲中。

在传统文化中,说唱是指有说有唱的曲艺,如大鼓、相声、弹词等;在流行文化中,说唱是嘻哈文化的代表、饶舌音乐的别称;在进念,说唱是一种更广义的实验演出形式——融合文学、语言、音乐、表演为一炉的口语艺术,以说白(散文)夹杂歌唱(韵文)的方法叙说故事。

进念的说唱,涵盖了饶舌、念白和昆剧等艺术形式。此次《说唱张爱玲》直播演出前,5月30日晚曾在YouTube首播了一部58分钟的说唱MV。包括林嘉欣念白、陈绮贞吉他伴奏的《天才梦》,以及7首饶舌歌曲。这些内容,都在直播演出中以投影结合现场表演的方式呈现。

在林嘉欣与陈绮贞合作的《天才梦》MV中,起首一句点出“我是一个古怪的女孩”,最后又以“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”这一警句结尾,林嘉欣略带神经质的朗读表演,与张爱玲18岁写下的短文气质相宜。

在原文朗读之外,7首重新创作的饶舌歌曲,为创作者与观众解读张爱玲及其作品留出了更多空间。

华语饶舌歌手有两种极端,一种是以热狗为代表,风格更为热烈、喧闹;另一种是以蛋堡、李英宏等歌手为代表的“轻饶舌”,用恬淡优雅的旋律写出城市情绪。《说唱张爱玲》中的饶舌作品更近于后者。

从这7首饶舌歌曲的词作,也能看出创作者无心作出过多解读,更倾向于引介作品。

取材《倾城之恋》的饶舌歌曲《范柳原》MV画面。

舞台剧开场第一首饶舌歌曲《华丽与苍凉》,歌名取自后人对于张爱玲的纪念文集。对于全剧有统领作用,用一首节奏轻快的饶舌作品,带出了张爱玲的一生。“真心被华丽偷窃,与苍凉勾结,胆怯”等歌词表达,并没有什么新鲜感。

这首3分钟的饶舌作品,能被香港中文大学中国语言及文学系副教授何杏枫的两句话概括:“张爱玲逐渐成为一个文化标志,象征着都市感知和人情洞悉。所谓华丽与苍凉,华丽者是城市物质,苍凉者为世情底蕴。”

而后面6首饶舌歌曲,分别取材自张爱玲的《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》《谈画》《爱》,是对张爱玲小说与散文的重新演绎,更加倾向于叙事与介绍。

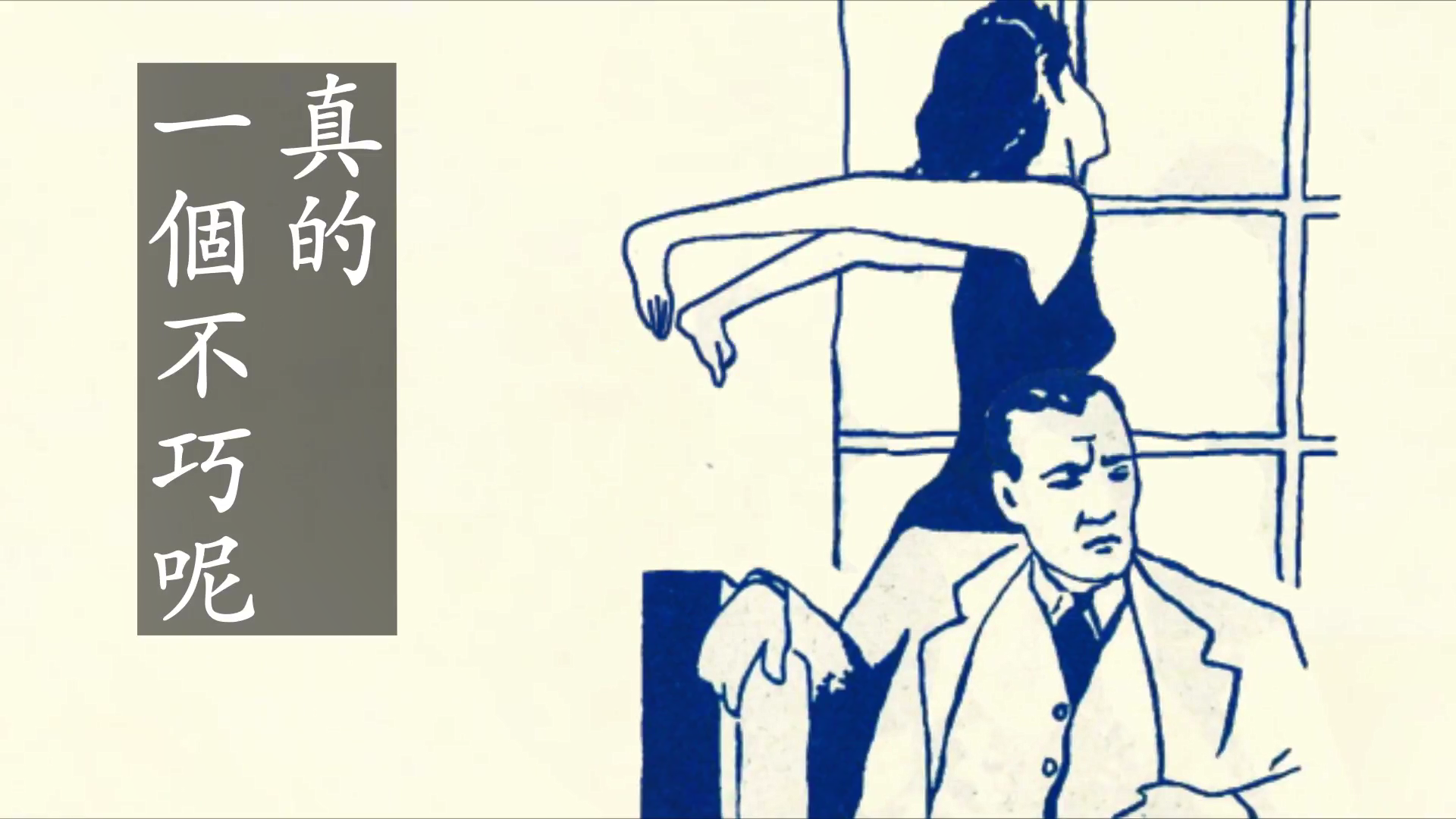

例如,《白流苏》一曲中,叶丽嘉反复吟唱的“要是真的一个不巧呢,怎么说呢”。这来自于《倾城之恋》原著中,香港战乱时男主人公范柳原对于轰炸威胁的一句感慨。这部作品中,城市陷落最终反而成就了男女主人公原本摇摆不定的爱情。歌词化用了书中的文字,专注于营造小说中人物内心的动荡。

《白流苏》反复吟唱“要是一个真的不巧呢”

利用饶舌歌曲诠释张爱玲作品,《说唱张爱玲》并没有走老路——从旧时代中寻找背景音乐,能给新老读者带来一定新鲜感。对老读者来说,可以在歌曲中重温张爱玲作品;对新读者来说,可以透过谜面一样的歌词引发原著阅读的兴趣,是一种不错的阅读普及形式。

但在这种温和的尝试下,这些饶舌歌曲的作用,也仅仅止步于此了。原本饶舌音乐作为一种注重歌词内容、节奏、韵律的艺术形式,具备的是评议人事的艺术特征。这在这些饶舌歌曲中没有呈现,观众听不到创作者对张爱玲其人其作提出歌颂或批评的观点。

科技力量黯然失色

进念自1982年成立以来,已多次改编张爱玲作品:从1980年代的《心经》《两女性》《华丽缘》到近年的《半生缘》(2012年版)和《红玫瑰与白玫瑰》(2014)。

从发展轨迹来看,这些剧目表现出媒体形式逐渐丰富的走向。比如同为进念作品,2012年版《半生缘》相较于2003年版《半生缘》,加入评弹中的弹词和老歌,以音乐带动情感;加入电影手法,把时间、空间和情感用影像方式去表达。这体现了进念对于媒体科技发展的敏锐触觉。赖声川甚至曾评价进念艺术总监胡恩威:“要知道趋势在哪,就看胡恩威在哪。”

《半生缘》(2012年版)加入了评弹。

作为进念的灵魂人物,胡恩威一直思考新科技给剧场带来的变化,能否改变对于戏剧的定义,让创作者发展出一种新的表演形式。2018年,胡恩威发起启动了“进念舞台创新实验室”项目,主打融合舞台科技与创意。《说唱张爱玲》便属于这一项目的新作。

从这一角度看,《说唱张爱玲》与此前进念改编张爱玲剧作的舞台剧不同,表现出与同一项目的《瞽师杜焕》更为相似的艺术特点:听觉上,将提前制作好的音乐作品效果优化;视觉上,歌词与原著文字投影在舞台四周帷幕,中文方块字工整有序;表演者是重要交流工具,以旁白导引每个人生阶段,配合现场投影效果,令演出更加生动。

不过,受疫情影响,当观众在网络观看演出直播,由现场摄影给出的视听效果,显然无法带来剧场现场的沉浸感。这就令原本进念自豪的科技与艺术融合黯然失色,甚至令观众产生一种多媒体内容拼贴感。此外,没有了沉浸式观看,观众更容易看出剧作在思想与内容上的苍白。

此前,进念2012年版《半生缘》首演后,剧中大段台词引用原作曾被观众诟病,认为过于枯涩,是创作者缺乏才华的表现。胡恩威当时回应质疑说,文字是张爱玲作品的灵魂,音乐剧要做到的是,以不同方式传递文字的质感。从中可以看出,相比挖掘文本,进念更看重多媒体技术的运用。这也是《说唱张爱玲》呈现如今效果的重要原因。