卡拉瓦乔的人生跌宕起伏,他投射到画中的情感也愈加强烈。不同时期创作的《以马忤斯的晚餐》,就可以看出卡拉瓦乔在不同时期艺术创作的差异。

卡拉瓦乔之后,画家们更加强调现实,强调自然中的戏剧性效果,强调变化多端的光的作用。这一点几乎见于每个画家的作品。

——温迪嬷嬷

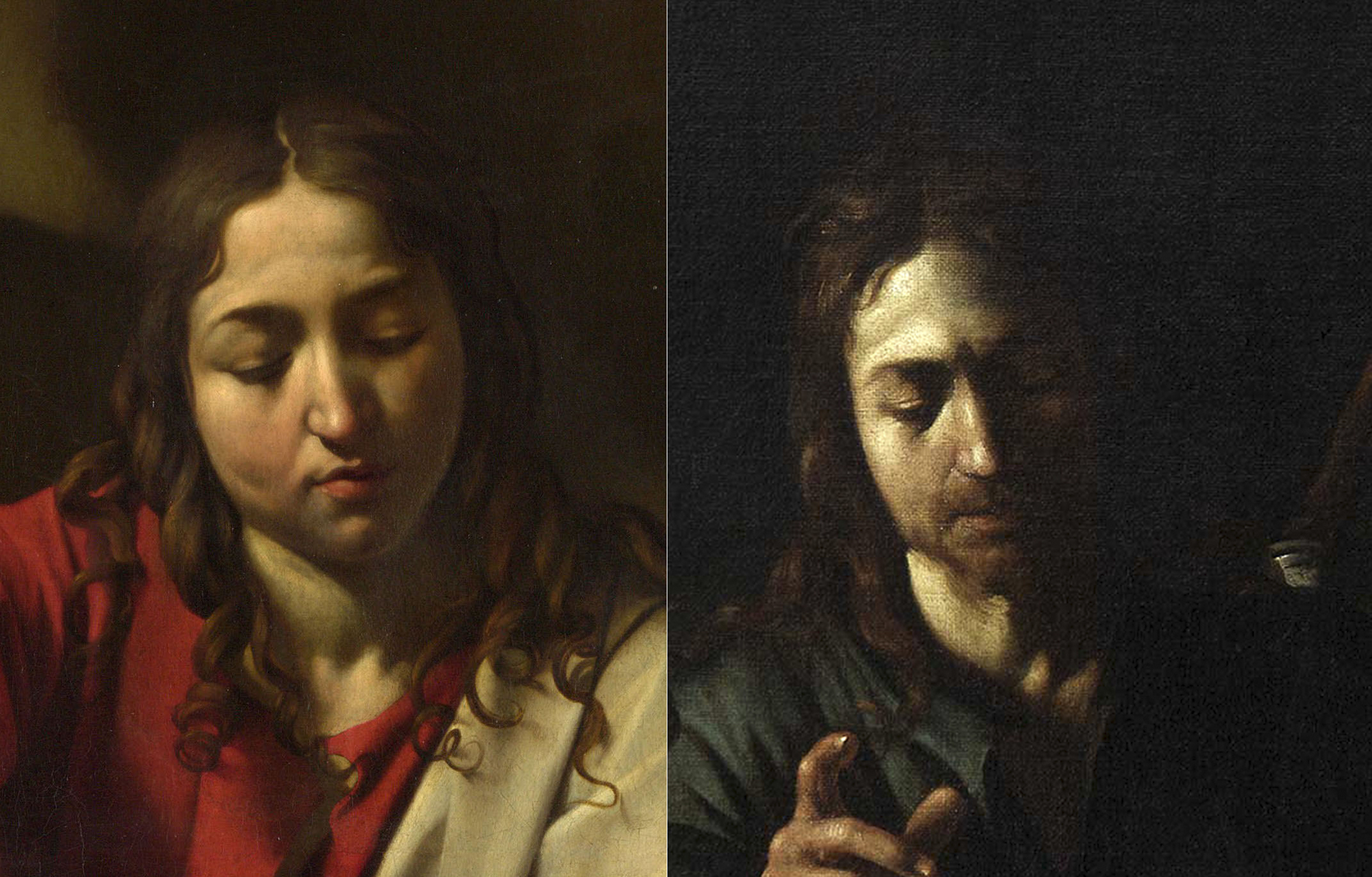

《以马忤斯的晚餐》(1601年版局部)

作为17世纪最闪耀的艺术家之一,我们很难将卡拉瓦乔的艺术与生活作出明显的区分,他捕捉日常生活的细节,使之表现在画面之中。

随着卡拉瓦乔跌宕的生活,他投射到画中的情感愈加强烈,并将自己的命运投射到画作之中。

不同时期创作的《以马忤斯的晚餐》,就可以看出卡拉瓦乔在不同时期艺术创作的差异。

在画中,卡拉瓦乔通过画中的每一个要素讲述故事,特别是光影。光从耶稣身上四散开来——卡拉瓦乔利用自然界本身的效果,讲述出他的意图。

以马忤斯的晚餐

《以马忤斯的晚餐》所表现的内容为:耶稣复活后,被正要前往以马忤斯途中的门徒认出。

1601年,卡拉瓦乔首次创作《以马忤斯的晚餐》。画中,卡拉瓦乔延续他“明暗对比”的绘画技巧,光线从左上角射出,照亮了耶稣和门徒的身影,同时将左侧站立人物的阴影,置身于耶稣身后,加强耶稣作为视觉中心的效果。

处于阴影中的门徒,与光照着的耶稣形成对比

耶稣只被照出了半边脸,掠过的光线只使他的侧脸显露出来,这唤起了他的双重本性——人性和神性。

在构图上,卡拉瓦乔采取经典的“金字塔”式构图。他以耶稣作为中心,他伸出的手与左侧背对观者的人物形成一条直线,与右侧张开双手的门徒,一同构成一个稳定的三角形,以此突出了耶稣的视觉形象。

意欲起身的门徒

在人物形象处理上,左侧人物双手趁着凳子扶手,意欲起身;右侧人物伸长双臂,夸张的人物动态,展示了门徒见到复活后的耶稣的惊讶。这一瞬间动态的定格,展现了卡拉瓦乔对画面戏剧化处理的娴熟技巧。

在该作中,卡拉瓦乔运用“透视短缩法”,重新定义画面所能表现出的空间和深度。

在画中,除了桌子明显的透视外,右侧老者张开的双臂,也由内向外延展,表现出整个画面的景深。

惊叹的老者,张开的双臂

此外,卡拉瓦乔也在作品中,展现了对“物”的关照。在餐桌上,卡拉瓦乔以精细的画笔,记录了丰富的食物:桌上的烤鸡和面包、盛满水果的篮子、富有质感的玻璃瓶、甚至玻璃瓶上的反光……

相比1598年完成的静物画《水果篮》,在《以马忤斯的晚餐》中,卡拉瓦乔更为精准地运用光线,创作出更加鲜明的轮廓和富有明暗层次的阴影效果。

桌上摆放的食物

1606年,卡拉瓦乔人生和绘画都发生了重大转变,他也开始了后半生的逃亡生活,他的绘画也开始发生了转变。

1606年完成的《以马忤斯的晚餐》,被认为是卡拉瓦乔生活和艺术的转折点。此作可能是卡拉瓦乔杀人之后,逃离罗马后,在科隆纳德一处住所完成的。

相较于1601年的《以马忤斯的晚餐》,这一版本的画面产生了极大的改变。

以马忤斯的晚餐

画面中没有鲜艳的色彩,背景是一片黑暗,卡拉瓦乔删除了那些细枝末节,简化了对静物的描写,把全部精力投入到人物性格的创作中,桌上仅有些简陋的面包和餐具。

在作品中,卡拉瓦乔再次加强了画面上的明暗对比,光线仅照射在人物胸部以上,其他部位都隐于黑暗之中。将观者将的全部注意力,都集中于人物的面部神情。

画面重心集中于人物面部表情

1606年版的《以马忤斯的晚餐》中,人物不再有上一个版本夸张的动态,取而代之的是严肃、平静的面容,门徒们静静地注视着耶稣,一种悲伤的情绪从画面中弥漫出来。

画面右角落的农妇,满脸皱纹,双眼盯着桌面,露出她对食物不足而产生的担忧。在宗教题材中,卡拉瓦乔毫不避讳地描绘出下层贫苦人民的困境。

满脸愁容的老妇人

随着卡拉瓦乔生活境遇的改变,画面的艺术表现也产生了明显的差异,早年间鲜艳的颜色和丰富的细节描绘消失不见。

他更注重画面人物戏剧化的张力和人物性格的表现,不变的是,他直面现实的勇气和对现实普通人物的关照。

两个版本《以马忤斯的晚餐》中的耶稣对比