安尼巴莱·卡拉奇1608年绘制于罗马法尔内塞宫的巨大循环壁画《众神之爱》,被视为将《变形记》以绘画方式表现的最好典范。作品被赞誉为“天神之爱主宰着人类之爱”。

卡拉奇将米开朗基罗的解剖学和拉斐尔优美的素描结合起来的同时,又表达出比文艺复兴高潮时期艺术家更加强烈的情感倾向。他精细的描绘着壁画的每一个细节,力求画面可以到达古典主义的理想美的高度。

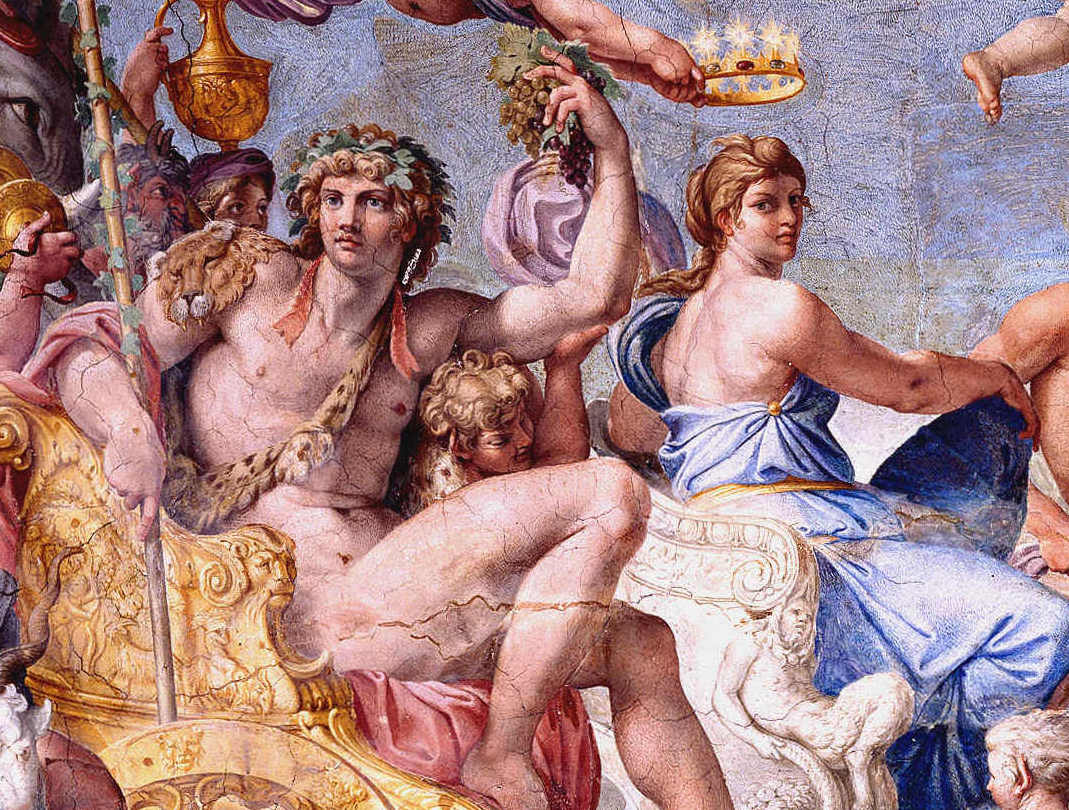

《众神之爱》(局部)

古罗马诗人奥维德根据古希腊神话故事创作的诗歌《变形记》,堪称伟大的“神话辞典”,对后世的艺术家产生了深远的理想。

安尼巴莱·卡拉奇1608年绘制于罗马法尔内塞宫的巨大循环壁画《众神之爱》,便是将《变形记》以绘画方式表现的最好典范。

卡拉奇受罗马最具社会名望的家族——主教奥多纳多·法尔内塞(Odoardo Farnese)委托,创作了《众神之爱》。最初,他只用了大力神的生活场景,装饰法尔内塞宫中主教的房间。

1597年,主教正式让卡拉奇在大厅中为其家族婚礼绘制《众神之爱》。

《众神之爱》平面图

《众神之爱》设计的复杂性,令人称奇:墙壁檐板的四周用天空的景色充斥,仿佛房间的空间超出扶栏之外,其余的房间则向垂直向上撑住更高檐板的部分,延伸部分用绘制的石雕人像和青铜串珠装饰。

作为罗马审美从样式主义到巴洛克主义转变的标志,《众神之爱》再现了古代众神爱情故事的场景,相较于文字载体,这部巨著有了更易传播的新途径。

《众神之爱》恰如其分地体现了,古典神话对世间爱和神间对爱的诠释。整幅天顶画是由多组画面组成,这种形式被称为“移动绘画”,由于卡拉奇的声誉而流行了一个多世纪。

整个壁画作品包含了46幅画面,分别由27幅描绘于天花板的场景,19幅绘制于墙面的场景组成,以中央的《酒神与阿里阿德涅》分散开。

分割画面的《酒神与阿里阿德涅》

卡拉奇将各个场景以架上绘画的形式,通过乱真的画法绘制画框,再用伊格努迪(Ignudi),布蒂(putti)和赫姆斯(herms)三位人物作为框架支撑,从而将所有画面接连,形成整幅循环。

这样高超的处理技巧,使得天顶画充满了活力,正如著名艺术评论家贝罗里(Bellori)所说,“天神之爱主宰着人类之爱”。

作为支撑框架的人物,将整个画面连接起来

根据中央标志性的代表作《酒神与阿里阿德涅》,我们便能看出整体作品的风格。

作品描述的是酒神巴库斯和人间妻子阿里阿德涅凯旋的故事,画家采用了宴会式的形式,所要表达的主题就是爱情的力量。画中的众人神情激昂,每个人的表情都展现着生命力的高涨。

游行队伍在阳光的照耀下缓慢向前,巴库斯和阿里阿德涅坐在漂亮的马车中凯旋前进,拉车的是豹子和山羊,小天使在周围飞舞,最前面打头的是被载歌载舞众人簇拥着,喝得醉醺醺骑着毛驴的西勒诺斯, 森林之神和酒神的狂女迈娜得斯斜倚在画面左右角……

神情激昂的人群,洋溢着爱情的力量

作品中,画家将强有力的线条融入到自然的色彩中,展现了一场柔和、轻松、愉悦的古典神话。画面欢乐而充满动感的风格,这样的特点后来成为了巴洛克绘画的典型特征。

《众神之爱》以轻松愉快基调呈现众神风流韵事的人文主题,不仅表现出了赞助人主教奥多纳多巨大的权势和财富,也满足了家族婚礼举行的氛围要求,在壁画装饰品中来说,无疑是一颗璀璨的明珠。

《众神之爱》以其宏伟的气势,在19世纪被评为与米开朗基罗的西斯庭教堂天顶画,拉斐尔签字厅壁画同列,是整个艺术史真正伟大的作品。

《众神之爱》与周边环境

关于《众神之爱》

《众神之爱》以轻松愉快基调呈现众神风流韵事;

被视为将《变形记》以绘画方式表现的最好典范;

作品被赞誉为:天神之爱主宰着人类之爱;

画作欢乐而充满动感的风格,成为巴洛克绘画的典型特征。