一座城市,交织着数千年的历史。

文/全历史 李曳白

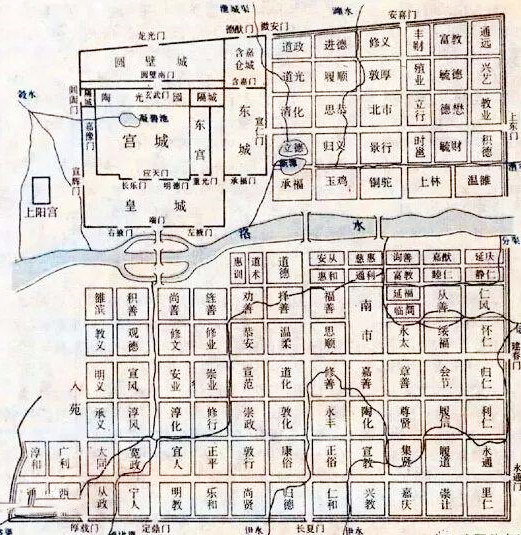

604年7月29日,隋朝负责国家工程的匠人宇文恺,经过数月的艰辛努力后,终于修建完成了雄美壮阔的洛阳城。

兴建东都洛阳,是隋炀帝(此处可a至604年8月21日的长安)登基后的首项重大国策,也是继北魏孝文帝百余年来,洛阳城市复兴的最高光时刻。

孝文帝建设洛阳,是为了追慕汉文化(此处可a至496年2月2日的洛阳),正像朱元璋定都南京(此处可a至1356年4月10日的南京),朱棣迁都北京(此处可a至1402年 12月18日的北京),李成桂迁都平壤一样(此处可a至1394年11月29日的首尔),历代帝王对新都的建设,都有着当时历史情境下的独特原因。

对隋炀帝来说,早在他的父亲隋文帝(此处可a至604年8月13日的长安)在位时,就修建了长安大兴城,到隋炀帝登基时,也不过才用了十几年。那么,到底是什么驱使着隋炀帝,要另在洛阳大兴土木呢?

第一,长安大兴城位置偏僻,不便管理全国。

隋朝灭掉陈朝,统一全国后,(此处可a至589年1月22日的南京)分裂了数百年的南方百姓心里不服。为了加强统治,宰相苏威写了篇《五教》的文章,专讲五种爱国主义教育,逼着老百姓背下来。

可他们没想到,朝廷君臣的文化水平高,背背文章不算啥,但老百姓一天种地干活累得半死,晚上回家还怎么背书?嘴里的圣人之教,慢慢就被老百姓背成了对朝廷的抱怨。后来因为这事,还发生了民变,气得把地方官生吞活剥,边吃还边说:“看你还让我背课文?”

江南和关中相隔太远,参与过平陈之战的隋炀帝知道,江南的风土人物,和长安有着天壤之别,统一后治国难度很大。按照周公说的,洛阳地处天下正中,联系各地都很方便,放弃长安,兴都洛阳,为隋炀帝治理疆土骤增的统一帝国,提供了极大便利。

第二,是关中地区经济贫瘠。

汉代贾谊曾说关中之固,金城千里,元代诗人王冕也说,关中险固冯三辅,陇右勾连接四川。自古以来,关中素称形势险要,但也有个劣势,那就是气候较干,旱灾频繁。

隋朝建立后,关内人口剧增,粮食资源紧缺,有一年大旱歉收,长安地界的百姓吃不上饭,看到惨状的隋文帝,为此戒了一个月荤腥。最困难的时候,朝廷索性买了六千头驴分给百姓,让他们骑驴出关,去东边找粮。洛阳是山东和南方粮运的集散地,兴建洛阳,也有着经济方面的考虑。

既方便国家治理,又解决粮食难题,洛阳成了隋炀帝眼中的宠城。竣工的新都极尽奢华,被邀请到此的各族酋长,见识到洛阳富丽堂皇,都学起了刘禅的乐不思蜀。

其实,洛阳作为都城,本就有着悠久传统,这座古都在漫长的历史长河中,像是坐了过山车,为什么这么说呢?

首先,从夏商周到汉唐,是洛阳地位的攀升期。

夏商两代都有洛阳的定都史,到了西周灭商,国家一统,营建雒邑,成了后世标榜学习的楷模。

汉初,刘邦(此处可a至202年2月28日的西安)斟酌新王朝的都城,就曾感慨地说道,天底下的地方我去了那么多,也没见过洛阳这么好的地儿。

大臣娄敬问,陛下想要在此定都,是不是为了效仿周朝?当即得到了肯定答案。虽然刘邦最终选择了山河险固的长安,但到了西汉末年,王莽建立新朝,就旧事重提,说当年周朝以洛阳为都,我现在承受天命,也要过去看看,弄得长安百姓人心惶惶,感觉要被皇帝抛弃,房子坏了都不愿意修。

把事儿办成了的,是光武帝刘秀(此处可a至25年6月22日的鄗城),他的功臣大多出自南阳,没啥关中人,定都洛阳的阻力,也就小了许多。班固在《东都赋》中把刘秀的心思讲得明白,他说东汉建都洛阳,继承百代帝王的基业和传统,是万古流芳的大事。

学习三代,标榜自己,历代皇帝的梦都是如此。隋炀帝的心思也没什么不同,他的年号叫大业,大业的意思是办大事儿,对皇帝来说,还有什么是比定都洛阳,比肩古圣先王更大的事儿呢?

和唐太宗君臣一样,隋炀帝是个心气极高的人,动不动就要比肩尧舜,碾压历朝皇帝,要么不当,当就当第一。隋炀帝建设洛阳前,在城外的邙山考察,见到山川形胜,就问宰相苏威,说这么好的地方,难道不该在此建都么?

苏威拍了个马屁,说别的皇帝不成事儿,只有陛下来办才成!这一点上,像极了隋炀帝的,是武则天(此处可a至705年12月16日的洛阳),作为中国历史上独一无二的女皇帝,她把洛阳称作“神都”,不但在这里成就了传奇帝业,还把数百年前杨衒之《洛阳伽蓝记》中描述佛教盛况,在此重新复兴。

从宋朝到明清,是洛阳形象的转型期。

唐末以后,经济重心南移,由于汴梁更近河道,新兴的北宋王朝在此建都,而洛阳,被冠以一个全新的名字——西京。

新名字预示着新形象,不再执着于原有的政治和经济功能,洛阳的文化意境,得以更好凸显。

宋代的洛阳,大多数时间里,都是文化繁荣的后花园形象,宋代的理学家程颐和程颢,就都是洛阳人,他们提出的哲学观点,让洛阳成为理学圣地,而司马光,也是在洛阳隐居十五年,才著成了史学名篇《资治通鉴》(此处可a至1085年1月1日的洛阳),至于其他的退休官员和文人墨客,更是对洛阳青眼有加,文学名家欧阳修、梅尧臣等人,就常常在此诗酒唱和,称颂太平。

到了明代,洛阳成了奉养宗室的好地方,万历皇帝宠爱的儿子朱常洵,因为大臣阻挠没当上太子,就被安置在了洛阳养尊处优,只是后来李自成攻入洛阳,他的好日子才没能长久。到了清代,尤其是晚晴,洛阳成了安逸的代名词,慈禧面对列强入侵时,就曾在洛阳停留避难。

一座城市,交织着数千年的历史。洛阳城作为历代政治、经济和文化的交汇之地,再次印证了古代王朝的治理路径,那就是一个组织机构在建立之初,需要最先完善内部的信息、资源交流沟通系统,内部通路是组织发展与外部竞争的重要基础。(详见规律21-要统一,先修路:古代王朝的治理路径)

历代评价:

“隋炀帝承文帝余业,海内殷阜,若能常处关中,岂有倾败?”