一个草根青年如何逆袭,成了闻名西欧的大作家呢?

文/全历史 Alcaid

萧伯纳是一个出色的现实主义文学家,在西方文学史上占据了重要地位,1925年,他凭剧作《皮格马利翁》与《圣女贞德》获得诺贝尔文学奖。

萧伯纳出身微寒,他的父亲是一个浑浑噩噩的酒鬼,母亲是一个不太赚钱的歌唱家。为了贴补家用,萧伯纳十几岁就辍学打工。

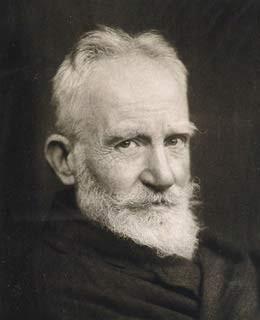

萧伯纳像,乔治·伯纳德·萧不太喜欢“乔治”这个名字,一般中文翻译以“萧伯纳”称呼

那么,从一个贫苦出身、中学学历的小城青年,到整个西欧文学史上举足轻重的作家,萧伯纳是怎么做到的?经典剧作背后的萧伯纳,是一个什么样的人呢?

第一,自我疗愈的社恐患者。

中学时代,萧伯纳在都柏林的示范学校就读。

由贫穷产生的自卑,让萧伯纳养成了内向、羞赧的个性。他独来独往,从不与其他学生谈论、玩耍。

15岁时,他开始工作赚钱。当萧伯纳意识到自己羞涩的性格让他难以有所成就之后,他试图改变这一切。

这个强行改变自己性格的计划分两方面。

第一步是努力练习吐字发音、强迫自己找机会登台演讲。这个训练很关键,为之后萧伯纳的演讲家之路奠定了重要基础。

第二步,是在父母离婚后,决心跟随母亲到伦敦闯荡生活,进入更大的社交圈子。

这期间,萧伯纳进行了全方位的职业探索。为了谋生,他从事过房地产公司职员、出纳员等工作;由于对交响乐、歌剧自小的耳濡目染,他同时在报刊上撰写音乐评论。

逐渐地,萧伯纳发现,或许他更大的天份在于文字,而非音乐。于是,他开始探索戏剧评论和小说写作,为了弥补知识的不足,萧伯纳常常一个人去图书馆自学,期间大量阅读了易卜生(此处可a到1906年5月23日的奥斯陆)等现实主义剧作家的作品,在这个过程中,他逐渐成为了易卜生不曾谋面的门徒。

萧伯纳在36岁时,终于找准了自己的事业方向:写就评论集《易卜生主义的精华》之后,萧伯纳意犹未尽,他决定亲自动笔,改革彼时萧条的英国戏剧。这个决定改变了萧伯纳的人生,他的剧本很快风靡整个英国。

第二,一个百无禁忌的段子手。

萧伯纳生性豁达,很爱开玩笑,尤其擅长自嘲。

他对死亡持乐观态度。作为一个素食主义者,萧伯纳曾经一本正经地讲,在他的葬礼上,应该有很多动物也来道别才对,而他的墓志铭上只有一句话,写着:“我早就知道,无论我活多久,这种事情迟早会发生的。”

面对成就,萧伯纳也很淡然。收到诺贝尔文学奖的获奖通知后,他表示:“他们一定是因为我这一年什么也没写才给我奖励的吧。”

这种幽默精神遭遇他笔下的现实主义故事,产生了奇妙的化学反应。萧伯纳善用“渐降(anti-climax)”的手法——也就是故事开头看似慷慨激昂,收尾处却往往被揭发为平淡无奇,由此引人发笑——一种典型的英式幽默,来表达自己对社会现象的讽刺。这使他的故事在讨大众欢心的同时,又保持着独立的批判性。

第三,一个紧跟潮流的社会“大v”。

萧伯纳对一切新生事物抱有好奇和参与感。

首先,开摄影艺术先河,甚至还全裸出镜。

19世纪末,摄影技术兴起不久,萧伯纳便开始拍照了。他本人有一台徕卡相机,去世时,家中有上万张摄影作品留存。这些作品一方面为我们窥见大作家的生活提供了鲜活的素材——萧伯纳拍摄了大量自己朋友们的肖像;另一方面,萧伯纳早期的许多照片并非是随手的生活描摹,而是蕴含着创作意味的。

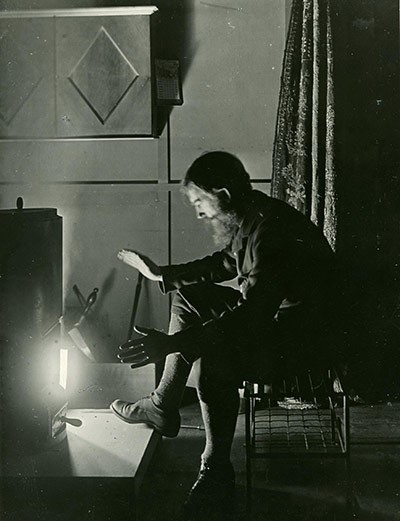

一张萧伯纳试验光线的自拍照

由照片推断,这位大作家曾经着迷于摄影技术的探索,他会反复试验不同光线的效果,并推敲最佳的构图。在题材上,他尤其钟爱裸体人像,常常亲自全裸出镜。

其次,他关注社会问题,并积极发表看法。

除了作家以外,社会活动家是萧伯纳的另一重要身份。

从19世纪中期到20世纪早期,世界范围的改革、革命、战争频发,这促进了文学领域的现实主义运动,可以说,在当时的欧洲社会环境下,每一个作家都被时代“强迫”着去关注现实问题。而萧伯纳正是其中的代表性人物。

卡尔·马克思的《资本论》刚发表没多久,萧伯纳就对其进行了仔细的研读。他被书中的理论深深打动,从此以社会主义者自居。萧伯纳认为,作家必须关注社会,带有一定目的性去写作,强烈反对王尔德“为艺术而艺术”的观点。

萧伯纳密切关注贫富差距、性别平等、社会革命等热点问题。他四处演讲,宣传自己的观点(放在今天,应该能做个微博大V);同时,还继承了易卜生戏剧中的“讨论”技巧,将观点融入自己的的剧本,形成了新的戏剧类型——“萧伯纳式观念剧”。

事业上严于律己、生活中松弛豁达,以及全方位地永远追求“进步”,共同塑造了一个独一无二的萧伯纳。依靠在戏剧上的成就,萧伯纳后半生十分富有(以至于全数捐出了8000英磅的诺贝尔奖金)、有名望、交游广泛,彻底与当年羞涩的都柏林小男孩形象作别。

更重要的是,他笔调诙谐的现实主义剧作,将当时日渐乏味的英国戏剧“解救”了出来,可以看作是引领了英国戏剧的一次现代化转型。

历代评价:

总的说来,在现代戏剧的发展中,从萧伯纳产生出一条与众不同的路线,它和对生活的奇特感受,和理性的怪诞与理性的寓言联系着。这一艺术倾向源于易卜生主义,结果又远远地偏离易卜生主义。

——苏联学者金格尔曼