前因:秦始皇巩固统一;后果:今古文之争。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

秦始皇巩固统一:秦朝废除了分封制,统一货币、文字、度量衡等,引起人们的议论。

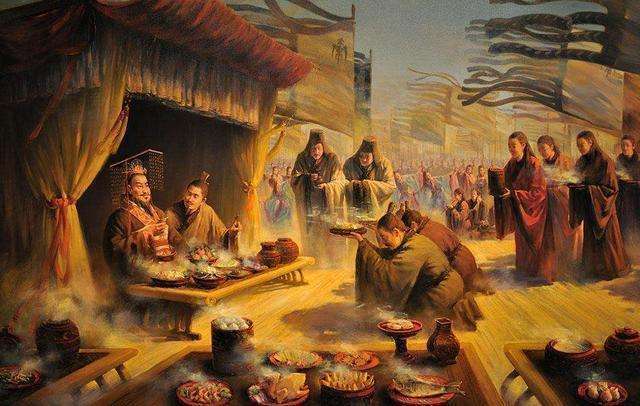

公元前213年,秦始皇嬴政在咸阳宫举办了一场宫廷宴会。

此前,嬴政已统一了天下。他在政治、经济方面推行了很多的改革措施,如统一货币、文字和度量衡;废分封,在全国采用郡县制。

宴会上,有70多个博士一起给他祝寿。仆射周青臣借此机会,把秦始皇奉承了一通,说他的功业完全可以流传万世了,从古至今没有人能赶得上。

秦始皇宴请群臣

宴会上的气氛融洽祥和,可是,很快就被一个叫淳于越的齐人博士给打破了。他站出来向秦始皇进谏,认为秦朝应该效法古代,实行分封制,否则皇帝的子弟都是平民百姓,无人辅佐。

下面众人中,李斯开口说话了。作为丞相,也就是百官之首,李斯率先在宴会上表态:“五帝的制度不互相重复,三代的制度不相互因袭,各自都得到了治理,不是后代非要和前代相反,这是时代变化的缘故。陛下所建的功勋,不是愚蠢的读书人所能理解的……”

阐述了诸多道理后,李斯说他不得不冒着死罪向陛下提建议。他又说古代天下混乱,诸侯兴起,人们都觉得自己的学说好,拿它非议君主建立的制度。现在天下统一了,皇帝至高无上,有的人还用自己的学说议论法令。他们回家在心里嘀咕,出门了就议论,还在君主面前吹嘘,标新立异。如果放任这些不管,那么君主的权威就会下降,朋党就会因此结成。

因此,他认为秦始皇应该赶快加以制止,具体措施就是下令“焚书”。“焚书”并不是把所有的书籍都销毁,李斯的意思是留下秦国典籍、医药、卜筮、农林方面的书籍。不是博士官主管的,尤其是《诗》《书》等诸子百家的著作,都要送到郡守、郡卫那里焚毁。如果有人想学习法令,可以跟着官吏去学。

命令下达后,30天为期限。过期不烧书的人,就会被在脸上刺字,发配到边疆。如果还有议论《诗》《书》的人,要在闹市被处死示众,以古非今的人会被灭族。

李斯像

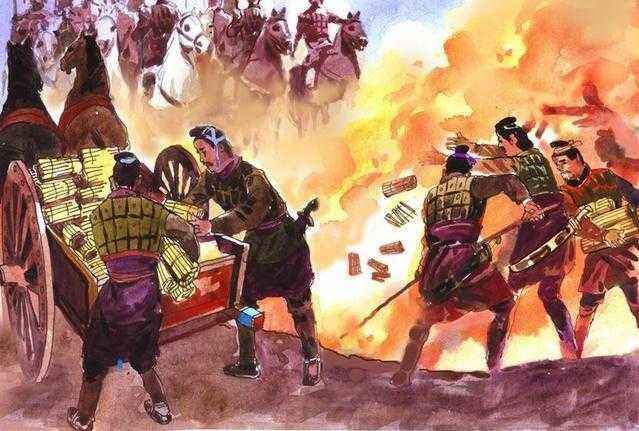

秦始皇听了李斯的一大串建议,认为可行,就让人按照这些办法去执行,全国从此开始了“焚书”行动。

不到30天的时间,藏在民间的秦代以前的文献,逐渐化为了灰烬。留下来的,只有秦朝官方图书馆的一些藏书。

这场“焚书”,把各国的历史都烧得差不多了,大大增加了后来人书写历史的难度。司马迁就曾为六国史书没能留传下来而心痛,在《史记·六国年表序》里说:可惜啊!可惜啊!如今只有《秦记》留下来了,又没有记载明确日期,内容简略也不完整。”

不仅史书,还有其他方面的佳作,都在被焚的行列。不过,也有人冒着生命危险把一些书偷偷藏了起来。

”焚书“的想象场景

西汉时,人们拆旧房子时,就从孔子旧宅的墙壁里,发现了先秦时篆书写成的书,也就是“古文经”。当时人发现“古文经”和靠老儒生背诵传下来的“今文经”,存在很大差异。支持“古文经”的人认为,“古文经”没有被后人改窜,更真实可信;支持“今文经”的人则说“古文经”是后人杜撰的。于是,形成了长达两千年的“今古文之争”。焚书令,给中华文明的传承造成了不小的损失。

当时,秦朝人都不敢再谈论各家学说,更不敢公开传授相关知识。私学被禁止了,战国以来百家争鸣的盛况也被终结了,学术自由、文化昌盛的局面遭到了严重破坏。

李斯提出的“焚书”,是统一思想的运动,目的是加强专制统治。可是,这并没有什么有效的作用,反倒印证了秦始皇的暴虐。有人对此说过,秦成于李斯,亦败于李斯。

后果

今古文之争:秦始皇下达焚书令,结束了百家争鸣,引起了汉朝的“今古文之争”。

结论:“焚书”运动,是一场失败的统一思想的尝试,秦始皇因此招来无数骂名。