陈志勇对当今人类世界与自然界疏离的批判,在全球疫情背景下看来更为深刻。

英国时间6月17日晚,世界三大绘本奖之一的凯特·格林纳威奖揭晓,70后澳大利亚华裔绘本作家陈志勇,凭作品《内城故事》摘得2020年度最佳童书奖。他是第一位获得这一奖项的亚裔作家。

无论是中文名陈志勇,还是英文名Shawn Tan,对中国大众读者来说都是个相对陌生的名字。但在此之前,他已经是得奖专业户:不仅获得瑞典政府颁发的林格伦儿童文学奖、世界科幻协会颁发的雨果奖最佳美术奖等国际大奖,由绘本作品《失物招领》改编的动画短片,曾斩获第83届奥斯卡最佳动画短片奖。

陈志勇

2011年—2019年,陈志勇的《抵岸》《失物招领》《绯红树》等多部作品在国内引进出版。这些图书没有在国内童书市场形成热潮,重要原因在于陈志勇的图画书,主题没有局限于展现孩童的世界,具有一定阅读门槛。

陈志勇在个人网站自白道:“自1996年以来,我的大部分时间都用于创作图画书。虽然我将它们描述为‘图画书’,但它们并不是专门针对儿童的作品,而是面向普通读者。”

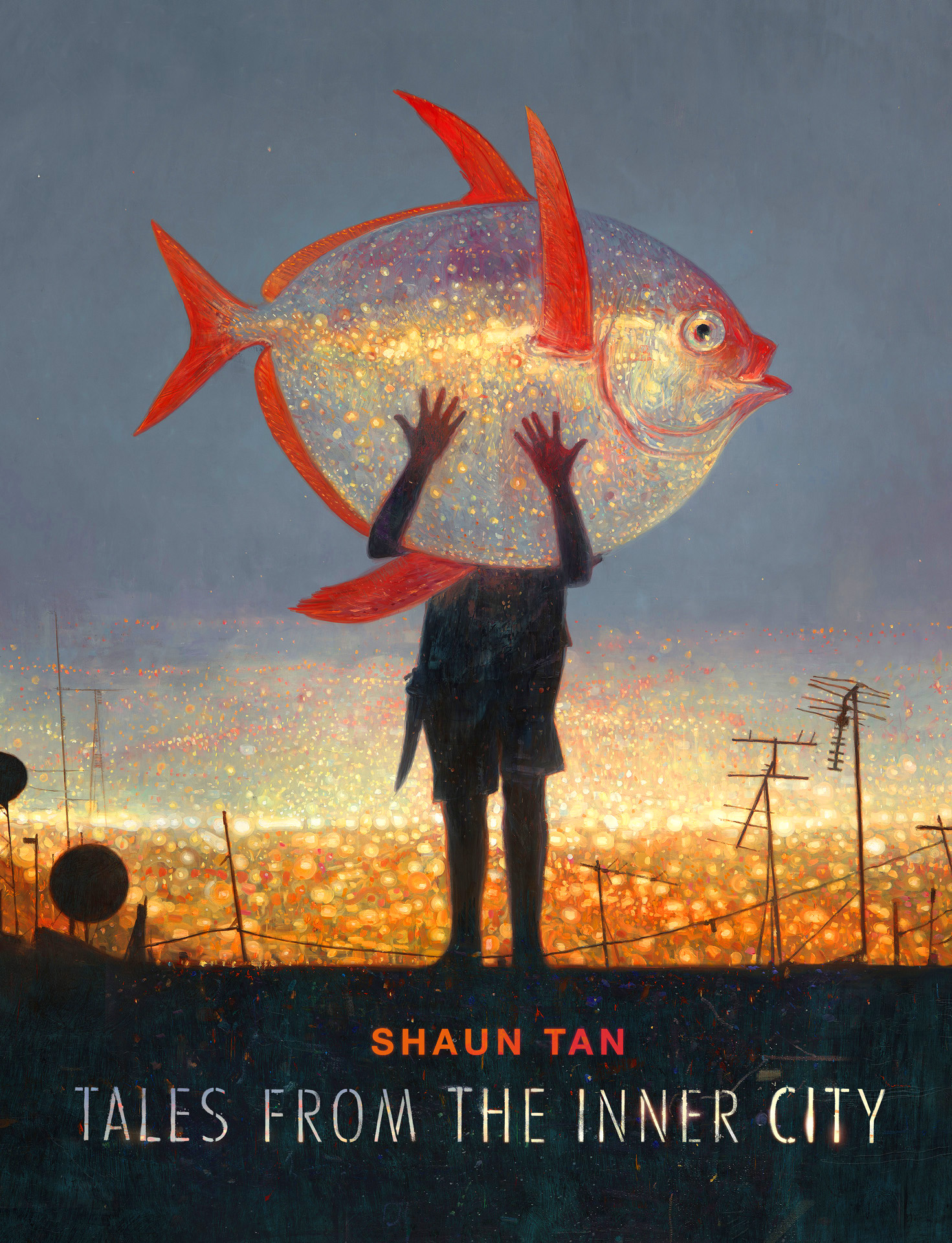

《内城故事》英文版封面。

这次获奖的《内城故事》收录了25个动物和人的插图故事,表达了对动物命运的关心,质疑以人类为中心的世界观。与姐妹篇前作《别的国家都没有》相似,《内城故事》图文结合展现了一个奇幻世界。作者对当今人类世界与自然界疏离的批判,在全球疫情背景下看来更为深刻。

关注崩坏世界的脆弱人性

凯特·格林纳威奖的使命是通过图书和阅读,激励下一代塑造更美好的世界。今年入围短名单的16本图书,许多都宣扬了团结、友谊、家庭纽带等在克服充满挑战时刻的重要性。

当人类面对席卷全球的新冠肺炎疫情时,倡导环保、推崇善良勇敢的作品,在这个时候尤为耀眼。《内城故事》中的超现实故事,为读者提供了必要的省思。人与动物共同分享地球的连结关系,通过精巧的形式传达出来。

大奖评审茱莉亚·海尔认为,在《内城故事》中,人类世界与大自然的疆界接近瓦解,陈志勇以令人屏息的技巧与灵光乍现的幻想,传达了人类与野生动物间纠结、亲密的关系。

《内城故事》2018年出版英文版,2019年澳大利亚经久不息的山火导致数以亿计动物丧生,2020年疫情隔离时期动物进入人类遗弃的栖息地,凡此种种,都印证了艺术家的思考力和预见未来的能力。

一直以来,陈志勇的创作都不为自己预设读者对象。他也不认为图画书是儿童文学的代名词。但创作《内城故事》过程,结合之后的世界时代背景,让他开始有了一些思想转变。当《内城故事》获奖后,陈志勇希望通过这本书与年轻读者展开一场对话,思考我们与这个星球的关系。

在凯特·格林纳威奖官网刊出的获奖感言中,陈志勇说:鉴于新冠疫情紧随着澳大利亚的毁灭性森林大火之后,人们越发注意到全球政治中令人尴尬的人类表现。这不禁让人担心,如今的孩子们正在继承一个怎样的世界。

“在一个充满衰落、破坏和无知的世界,封闭、恐惧的头脑比开放的头脑更容易发声。”陈志勇说,当下一个黑天鹅事件出现时,人类的后代必须学会如何感知并解决问题。而这一切的前提是,孩子们要学会从不同角度看待事物,发现当今世界存在的问题。人们应该找到一种比较好的方式,去达到这种目标。

在《内城故事》中,陈志勇为自己设定的基本前提很简单:思考城市中的动物,为什么它在那里,人们对它有什么反应,这又意味着什么。在书中,陈志勇描绘了动物夺回城市的梦境,折射出人性的脆弱。书中展现的人性脆弱,在疫情持续5个月以来更显深刻。

引入一种新型创作手法

陈志勇的图画书是从个人感情与个人思考角度出发创作,却关乎人类生存的宏大命题。这体现了艺术家思考人类生活与命运的前瞻性。

回到艺术家童年时,陈志勇从小爱看各种图画书,尤其对恐龙十分着迷。7岁时,他花光全部积蓄,买下人生第一本恐龙画册,并不断临摹。虽然外表腼腆安静,但陈志勇特别喜欢机器人、妖怪、外层空间等奇幻元素。

因为爱画画和写作,陈志勇一直自学绘画技巧,保持素描习惯。直到高中开设了一门特别艺术课程,他才从许多艺术家身上学到珍贵的经验。之后,他不断向杂志投稿、绘制海报插画,16岁时他的插画刊登在科幻杂志上,鼓舞他继续创作。

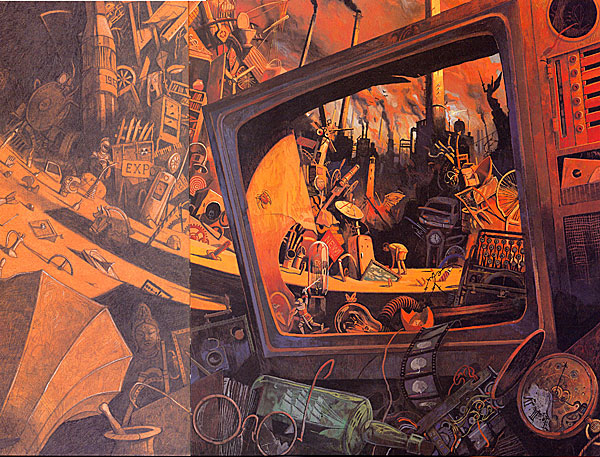

《观像镜》内页。

大学毕业后,陈志勇以插画家身份进入图画书创作中,与几位作家先后合作了《观像镜》《兔子》等作品。他希望透过出版,和广大读者直接对话。他为儿童也为成人的文学作品画插画,触角从科幻插画延伸到政治漫画。

到了《内城故事》,陈志勇在绘画创作上又有了新尝试。《内城故事》中的原始插图几乎都是布面油画。比较特别的是,陈志勇先创作了一些草图与模型,然后把它们与现实生活的景象或装置放在一起,拍摄成照片,再根据照片绘制油画。

立体模型结合现实风景,是油画的基础素材。

例如,他把小鹿玩偶,装在用纸板箱做成的森林中,就像是博物馆的立体模型。然后把这个模型放在窗台实景中,以制造自己想要的光线和构图。这样拍摄出来的照片经过数字编辑后,可以作为油画绘制的基础。这样有助于探索概念和构图,最终绘制的图像,也更加自然。

超现实视觉风格下的现实表达

《内城故事》一书的中文简体版正在由蒲蒲兰绘本馆翻译,有望于年底与国内读者见面。虽然国内暂时还不能读到《内城故事》中文版,但重读陈志勇此前的作品,也能进一步理解他的创作思路。

从2000年推出自写自画的作品《失物招领》以来,陈志勇在20年的绘本创作中,形成了以超现实主义画作批判现实的风格。

在超现实主义视觉风格和充满奇幻色彩的故事中,陈志勇的许多创作,都涉及自然世界与人类世界之间的分离与紧张关系,激发人们对于逝去事物的向往。陈志勇认为人类当前的生活方式是非常奇怪的。他认为,城市人群遭受的许多物质和精神问题,与后工业时代人类世界与自然界之间的距离有关。

他在许多作品中,以动物形象或超现实手法创作出的非人类生物为主角,是希望换种观察人类生活的视角,让读者从狭隘的人类中心思维中退出,不至于沉溺于自我迷恋中。

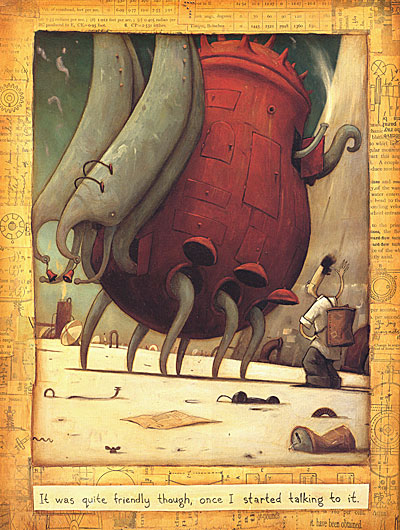

在《失物招领》中,一个喜欢搜集瓶盖的男孩,在沙滩上发现了一个体型庞大、蒸汽机形状的东西。然后,并没有其他人注意它、接近它。孩子最终把它带回家,并将它送去了该去的地方。

《失物招领》中被人们忽视的庞然大物。

《失物招领》塑造的奇怪工业世界中,房间和城市中布满了不知用途的管道、连接线、告示牌、指示灯等。它们和被忽视的庞然大物一样,是城市里格格不入、被丢弃的“东西”。这些“东西”,只有男孩注意到、懂得珍惜。人们的冷漠与男孩的热情,形成了对比,讽刺了工业世界的灰暗、无情。

2011年,由陈志勇担任编剧、参与导演的动画短片《失物招领》获得了奥斯卡最佳动画短片。这本书也由作家严歌苓翻译,在第二年引进国内出版。

同年在中国内地出版的另一个绘本,是由台湾诗人余光中翻译的《绯红树》。在许多读者看来,它没有讲一个完整的故事,而是通过一系列图画传递出一种孤独、颓丧的心情。画风和故事,让人联想到台湾绘本作家几米。

《绯红树》通过画面表达颓丧、孤独的心情。

“有时候一天开始,什么都没指望,事情越来越糟,阴影啊将人笼罩。谁也不明白为什么,这世界成了聋掉的机器。有时候你等啊,等啊,等啊,等啊,等啊,等啊,等啊,可是什么都不会发生……”《绯红树》文字很少,传达的意境,能表达都市人群的心境。

孤独的小女孩不被世界了解、也不了解世界,拿着扩声筒想在原野上说些什么,四周却一个人也没有,她讲的话被四散为无解的字母。街道的转角是张着大嘴探出半个脑袋的巨大鱼怪,它的出现直观地强化了生活的阴暗与可怕。

陈志勇大胆借助色调、意象和超现实的表现手法,将人物内心世界予以具象化呈现。在陈志勇的许多绘本作品中,文字像是把素材固定在一起的黏合剂,插图才是更重要的表达内容,给人以细致的视觉阅读体验。