前因:废长立幼;后果:诛吕安刘。

文/全历史 拓跋云

前因

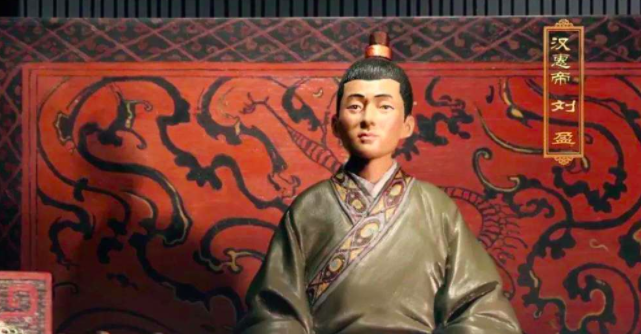

废长立幼:刘邦宠幸戚夫人,又因太子刘盈仁慈软弱,欲废长立幼。

公元前188年—前180年,在两少帝时期,国家大权完全为吕后所掌控,诏书皆称“朕”,与皇帝规格无异,史称“吕后称制”。

选择当怨妇,叹息中度过一生,亦或当强者,顶着千夫所指去保护自己所珍视的一切?这是吕后悲惨一生的缩影,吕后专权,是无奈的人生悲剧。

悲剧自她下嫁给刘邦就开始了。那一年,刘邦已过不惑之年,而吕雉还不满二十岁。是刘邦才气出众?也并不是。刘邦在未起义之前,名为沛县亭长,实则当地混混,并且还未婚生育一子。此时的萧何评价刘邦“固多大言,少成事”。吕雉的母亲都不舍得将女儿嫁给如此之人,去质问吕公。按照如今的语言,刘邦就是个一事无成的渣男。

后来刘邦与楚王相争,彭城兵败。吕雉等一众刘邦家属皆为楚军所俘。两年后楚汉讲和,吕雉回到汉营后发现,刘邦身后多了一位年轻的戚夫人。吕雉心中,岂一个恨字了得?

彭城兵败的另一个直接后果是,吕雉的儿子刘盈的幸存,让他成为太子人选。但刘邦始终对这个性格软弱的儿子不满意,加之得宠的戚夫人整天吹枕边风,逐渐产生了换太子的想法。高祖十年(前197年),刘邦把自己的想法与臣下廷议,结果群臣纷纷反对。群臣的反应是理所当然,毕竟秦公子扶苏的案例就在眼前。可是,如果刘邦一意孤行的话,谁又能拦得住呢?

母以子贵,受了半辈子委屈的吕雉不想继续做怨妇,于是向张良寻求计策。张良多聪明一人,虽知其中利弊但更不愿意趟这浑水,起初百般不愿意。在吕雉的坚持下,张良只好道出心中计策,建议太子以卑词厚礼请出商山四皓,并将四人奉为太子上宾。因为这四个人颇被刘邦看重。

果然,当刘邦看到太子身后站着这四个人后颇为吃惊,问道:“我多次召请诸公,避而不见,今诸公何以随我儿相处?”

四皓笑了笑说:“陛下一向轻视士人,故我们不愿受辱。听说太子仁孝,礼贤下士,所以我们愿意为他出山。”

刘邦此时已病危,哪怕知道这四人在配合演戏,也看得出太子羽翼已丰。他招来戚夫人说:“如今太子很难改动。吕后以后真的是你主子了。”

刘盈之后也顺理成章继位,为惠帝。而四皓也完成了其工具人的角色,辞官隐居山林。

这是吕雉从怨妇到女强人转变的一个重要转折点,斩草除根也顺理成章成为她接下来的唯一选择。而刘盈的软弱,让吕雉得以展开她的计划。

对于戚夫人,吕雉找个理由就把她囚入永巷,并且百般凌辱,如剃其头发,使戴枷锁、穿赭红囚衣,罚其舂米、服劳役……对戚夫人的儿子刘如意,吕雉多次设计谋杀不成,只因为仁慈的刘盈百般保护。后来在刘盈登基的第二年,即公元前194年,吕雉趁他外出打猎,终于将刘如意毒死。

之后,吕雉上演了历史著名的“人彘”事件。她派人挖去了戚夫人的双眼、熏聋其耳、灌药致哑、断其手足,然后丢进茅房里,惨不忍睹。更令人吃惊的是,她还故意让软弱的刘盈看这一幕,导致刘盈这个此时还不满20岁的孩子精神上备受打击,大病一场。他派人对母亲说:“这种事不是人作得出来的。儿臣作为太后的儿子,已经没有办法治理天下了。”

可以说,惠帝毕竟还是年少,政治经验太过浅薄。不能理解母亲吕雉为的是政局安定。试想,如果一直有着一位仅仅比他小三岁,却曾受刘邦极力推荐继承皇位的弟弟,以及一个不满足现状的戚夫人,汉初朝廷恐怕就距离分裂也不远了。

惠帝几年后去世,吕雉又先后扶植了两位惠帝的儿子——西汉前少帝刘恭和西汉后少帝刘弘。这一段时间长达8年,国家大权完全为吕后所掌控,诏书皆称“朕”,与皇帝规格无异,史称临朝称制。

她真的有让吕家取而代之的想法吗?

其实,吕后如今已无回头之路。她不得不专断、僭越,也不可避免地令刘氏子孙以及公卿大臣不满,随后内封诸吕也是巩固其政权顺理成章、并且是唯一必须做的事情。

给她委屈的不靠谱丈夫,软弱的儿子,世俗的偏见,公卿朝臣坚守的本分,自始至终逼迫这个女人走上无法回头之路。

公元前180年8月18日,吕雉崩逝,与刘邦合葬长陵,结束了这场无奈的人生悲剧。

后果

诛吕安刘:吕后称制后,内封诸吕,遂引发诛吕安刘。

结论:吕后称制,开启了专制帝国之下,女性专政的先河。