在很长的一段时间里,电影院是连接现实和梦想的最好纽带,而在这个最困难的时候,不仅电影人深受行业危机之害,普通影迷也在追问:电影院究竟何时开业?

在所有歌颂和吟咏自己对电影艺术热爱的电影里,电影院都是一个必要的展现空间,这个空间的意义不仅仅在于播放电影,而在于它作为城市空间里的重要部分,是一个有效承载人类灵魂和思考的实体空间,具有一种精神性的意义。

学者王小鲁就曾写道:“电影院就是这样的一个场所,它让我们处于一个空间内,听到彼此的呼吸,在时隐时现的笑声或鼾声中,我们有一种共在感。我们通过对于电影的欣赏和批评,获得交流和成长。电影意志在银幕上呈现,那是我们共同的命运,也来自于我们共同的渴望。”

中国近20年院线的复苏事实上来自于2002年张艺谋的《英雄》,在此之前,1990年代的中国电影院状况甚至可以用凋敝来形容。张献民在一篇名为《电影院的下场》的文章里也描绘过那个时代的影院经营状况:“沧海变桑田。大陆电影业萎缩,经常有数据说明电影院又少了多少。那么电影院都变成什么了? 比较容易看到的是电影院变成台球场、游戏厅,专业比较对口的是变成录像放映场所。脱离专业的,变为家具城、超市等……”

新世纪让中国的一切进入了快车道,也让视觉文化成为一本显学,伴随着资本的推动,电影不再只是精英们的谈资,更深刻塑造了一代人的精神世界,改变了我们的视觉经验和思维方式,伴随着一场所谓的“电影院复兴运动”,电影院成为中国人生活经验里重要的公共空间。

斗转星移,当2020年全球院线关闭的之时,回望电影院带来的影响,不禁多了几分无奈的唏嘘。在很长的一段时间里,电影院是连接现实和梦想的最好纽带,而在这个最困难的时候,不仅电影人深受行业危机之害,普通影迷也在追问:电影院究竟何时可以开业?

所以,以下这份片单,关乎于发生在电影院里的故事,也关乎于人类对电影这门艺术的深厚情感。

《每个人都有他自己的电影》

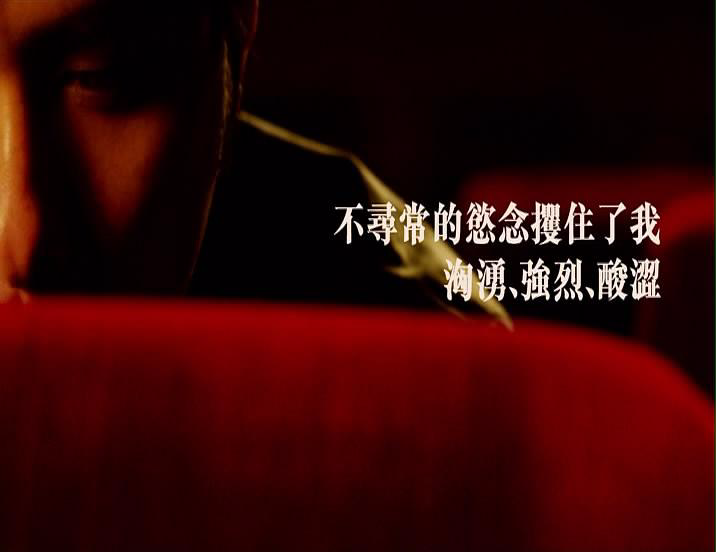

王家卫的《I Travelled 9000 km To Give It To You》

戛纳60周年之际,主办方曾邀请当时世界范围内最著名的35位导演拍摄过一部献礼电影《每个人都有他自己的电影》,以三分钟时间或抒发或描述自己对电影和电影院的热爱。这部电影中,中国导演陈凯歌、张艺谋、王家卫、侯孝贤、蔡明亮都拍出了自己的作品。他们或者讲述少年时代看露天电影的惊喜,或者描绘影院空间里难以描述的男女暧昧,抑或怀旧,抑或指向未来……

这些电影大部分都与电影院有关,加拿大大导演阿托姆·伊戈扬通过一个女人在上映黑白电影《圣女贞德》的大银幕前用手机画面观看其它电影,并不断地发送手机短信,来讽刺了在这个充满映像的时代,反而不能专注地看电影的世态。英国的左派电影人肯·罗奇通过在复合式剧院就非常识性内容的电影感到苦恼的父子最终选择前往足球场的场面,愉快地警告了过度的商业化有可能会毁掉电影的基础本身。澳大利亚大导演简·坎皮恩,作为其中唯一的女性拍摄了一部名为《瓢虫》(Ladybug)的作品,来批评了以男性为中心的电影界。片中,在女性们对男演员的赞叹之声不绝于耳的电影院,一个昆虫装扮的女子不断纠缠电影院的职员,最终被踩在其脚下。

在诸多的短片里,王家卫的《I Travelled 9000 km To Give It To You》令人难忘,看上去简单却情感饱满。整部短片用都使用微距镜头,在红色椅背的电影院中,男人的脸,女人的脚,彼此欲拒还迎的手与画面之外的《阿尔法城》对白交织在一起,形成了一出作者对电影的表白。短片最后,一个打板声,让观众和男主角一起回到现实,原来电影的作用之一,就是带领我们一同做了一场春梦。

《天堂电影院》

《天堂电影院》剧照

电影是做梦的艺术,那么电影院就是造梦的处所,因此也被解读为“天堂”。在所有关于电影院的影像里,《天堂电影院》无疑是最为著名的,该片的导演朱塞佩·托纳多雷为我们讲述了一个半自传式的故事:意大利南部小镇,小男孩多多因为对电影的狂热和电影放映员艾佛特结缘,成为忘年交。并在后者失明之后,帮助他放映电影,也因为有机会接触到无数影史杰作。多多长大后,遭遇了爱情的创伤,在艾佛特的鼓励下,他离开小镇,成为了一位知名导演。时隔三十年,艾佛特去世,多多回乡偶遇当年的恋人,才知道艾佛特为自己的电影梦做了什么。

今天来看,这是一部典型的好莱坞式的幻梦故事,是一部小人物多多的成长史,但因为其浓得化不开的电影情愫,至今被人津津乐道。从电影的片名到电影的内容,这部影片讲述的不仅仅是一个人的电影人生,还是一部拍给迷影文化的电影。电影用主人公之口说出人们对电影的热爱:“有时候,你听到满屋子人又笑又叫,你也会很开心。”

该片拍摄的时候,正是新兴电影院兴建之际,伴随着电视等媒介的冲击,传统的戏院渐渐失去了吸引力,不得不退出历史舞台。据说,朱塞佩·托纳多雷导演这部电影的初衷,认为该片是一个讣告,宣告传统的电影院(正如该片电影里的)和普通电影生产方式的终结。

电影是多多的梦想

《不散》

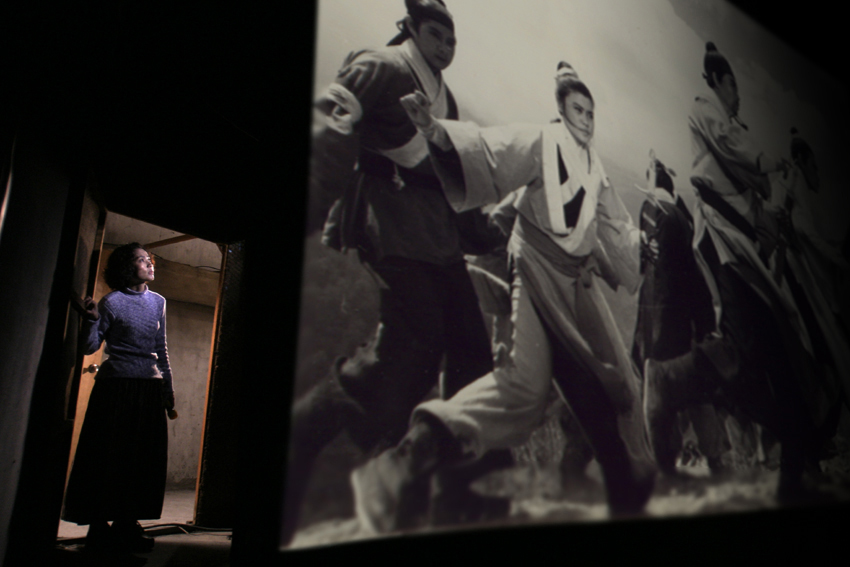

无独有偶,2003年蔡明亮导演的《不散》的故事也发生在台北的福和戏院停业前的晚上。电影讲述了三组失意人的故事:寂寞的日本青年、垂垂老矣的往日武打明星还有残疾的电影院售票员。最后一夜,电影院放映了老片《龙门客栈》。各怀心思的人们在这家落寞的影院里相聚。

《不散》剧照

有人寻找伴侣,有人寻找过去,有的人寄托爱恋,有的人则将生活融入影像之中。《不散》指出了偌大的城市之中,电影院存在的意义,它从来不是提供娱乐这么简单。诚如那个寂寞的日本游客,在大雨的夜晚,电影院提供的是一个庇护;而对于老演员来说,电影院提供的是一份寄托;对于将爱情深埋于心中的售票员,电影院则保护了这份秘密。

电影里,《龙门客栈》的主演石隽与电影中的对手苗天重逢,有一段电影里不多的对白:“我们都老了,也都被人遗忘了……”配合结尾处,姚莉歌曲《留恋》的歌词,《不散》将蔡明亮对电影的情感表达得淋漓尽致。这部电影看上去怀旧,其实点名了电影艺术的精华所在:作为空间和时间的凝结,电影的散场与不散,填补了我们生命里的空白。

《开罗紫玫瑰》

伍迪·艾伦的《开罗紫玫瑰》以幻想的方式外化了电影院的神奇魅力。电影的背景是美国大萧条时代,女主角Cecilia是一位家庭主妇,整日沉湎于电影的魅力不可自拔。

她每天走进影院观看一部叫《开罗紫罗兰》的电影,熟习到连台词表情都能记住,电影里没有经济萧条,电影里是上流社会的宴席与取乐。终于奇怪的事发生了,戏里面的男主角Tom从荧幕上走了下来要和Cecilia私奔。而电影里的人物也跟着议论纷纷,剧情不按剧情走,而变成了讨论会。

有人曾说这是伍迪·艾伦最为疯狂的一部电影,他将电影院的本质用一个奇幻故事展现相互来:在浪漫随想与残酷现实之间,导演如此揶揄地架置了一道任意门。Cecilia的人生被电影切割成两个部分,时而繁华,时而冰冷。现实的惨淡被导演的幽默包装,给予我们片刻的安慰,和长久的思考。

诚如评论家指出的那样,电影院可谓是一个人最为私密的地方之一,因为这里承载了我们所有的欲望。相信没有人会否认,放我们坐在影院的椅子上,我们都曾期待电影里的事情会发生在自己的身边以及梦里。

《开罗紫玫瑰》剧照

《地球最后的夜晚》

这是一部有争议的电影,但毋庸置疑的是毕赣对电影的热爱。不论是电影上映之际“一吻定情”的宣传语,还是电影之中,作者巧妙地使用了2D转换为3D的影院空间构建。《地球最后的夜晚》都是一部当之无愧的“影迷电影”,也是一部必须要在电影院才能看出奥妙的电影。

这种“影院原教旨主义”让毕赣的电影拥有了一种网络时代观影所不具有的品相。《地球最后的夜晚》对大师的模仿达到了一种考据癖一般的效果,通过不断地致敬和模仿试图让观众获得和作者一样的乐趣,当电影里的一个水杯毫无征兆的像塔科夫斯基电影里一样自己挪动起来,当王家卫式的呓语不断重复,当阿彼察邦、大卫·林奇、阿伦·雷乃轮流出现,熟悉它们的影迷们像对接头暗号一样的在电影院里找到来源,不熟悉它们的观众也疑惑着为何人物说出莫名其妙的台词。

《地球最后的夜晚》剧照

我们甚至可以把《地球最后的夜晚》里那个超级长的梦境视作是《梦的解析》的案例片,在那个梦境里,男主角一生的密码得到了答案。他对恋人的迷恋来自母亲的缺席。在梦里他碰见了已经死亡的少年好友,还有一个和自己恋人一模一样的女人。由此,男人的行为似乎获得了解释,他的行为似乎都是在弥补少年时的失落。这是典型的精神分析理论对电影的判断,也是毕赣这部电影的核心要义:他不是要讲什么故事,而是在拍一部关于电影的电影,一部只能属于电影院的电影。