阅读tips:端午与音乐的关系可多了。

端午(五)节(农历五月初五),起源于上古,又名龙舟节,是中国十八个最重要的传统节日之一。从闻一多先生的《端午考》中我们可以看出:端午节源于天象崇拜。

上古先民以“龙”为图腾,长久保持着“请龙”的习俗,请龙的祭祀一年不止一次,“常以正月,五月,九月戊日祭天神”,其中五月戊日的规模最为盛大。为什么?这就和五行有关,准确来说与“五”有关。

清·徐扬《端阳故事图》册其二《赐枭羹》

北京故宫博物院藏

五行的起源非常复杂,有一说起源于“五龙氏”。关于“五龙氏”的解读有说氏兄弟,也有说父子,也有说是太乙星君的五位辅官,其中《遁甲开山图》荣氏解曾记载:

五龙,昆弟四人,长曰角龙,木仙也;次曰徵龙,火仙也;次曰商龙,金仙也;次曰羽龙,水仙也;父曰宫龙,土仙也。父与诸子同得仙,治在五方,为五行神。

随后五行神内部争斗 ,五行元素脱离五仙,各自幻化成神兽,分别对应四方的金木水火和占据中央主导位置的土。

这样说来,端午与“五”确实有密不可分的关系。一方面“五龙氏”一开始便以“五”位仙人出现,另一方面,按照排列顺序,“第五”的土仙占据着主导地位,又为“五”赋予了权力和地位的象征。

由此,这或许便是五月初五的“请龙”祭祀最终被长久延续下来的原因,在这基础上,加上其他的习俗,就演变为如今的端午节。

端午节的起源不仅涵盖了古老的神话传说、五行星宿,还有「音乐艺术」方面的内容。

■“请龙”的祭祀是以什么形式开展的,和音乐有什么关系?

■这位忠义投江的屈原,除了政绩,还有哪些原因使百姓千古铭记?

■ 前世流传下的诗文中还有哪些音乐与这个节日有关?

传说中的远古音乐

清·徐扬《端阳故事图》册其八《观競渡》

北京故宫博物院藏

“请龙”,因为祭祀的性质的原因,在远古一定与歌舞或者乐舞息息相关。我们不妨先了解下原始社会的音乐形式,便能知晓一二。

原始社会时期的音乐,主要是歌舞或乐舞的形式,以能反映狩猎活动以及战胜自然灾害的内容居多。原始人崇拜自然,祈望天地万物勿予人类灾难,并希望得到图腾的帮助和保佑,于是就创作了宗教性的祭祀歌舞,其中就有专门歌颂各氏族图腾的乐舞。

传说中有一个远古的氏族叫做葛天氏,他们的音乐就是由三个人手执牛尾,以脚步踩踏出节奏,唱八首歌曲。其中第二首《玄鸟》就是歌颂氏族图腾的歌曲。此外,诸如黄帝族的图腾是云,所以便有了祭祀图腾的乐舞《云门大卷》,以求福佑也是这个道理。

以此类推,我们大抵能想象当时“请龙”祭祀活动的场景。

管平湖演奏古曲《离骚》上

管平湖演奏古曲《离骚》下

作为音乐家的屈原

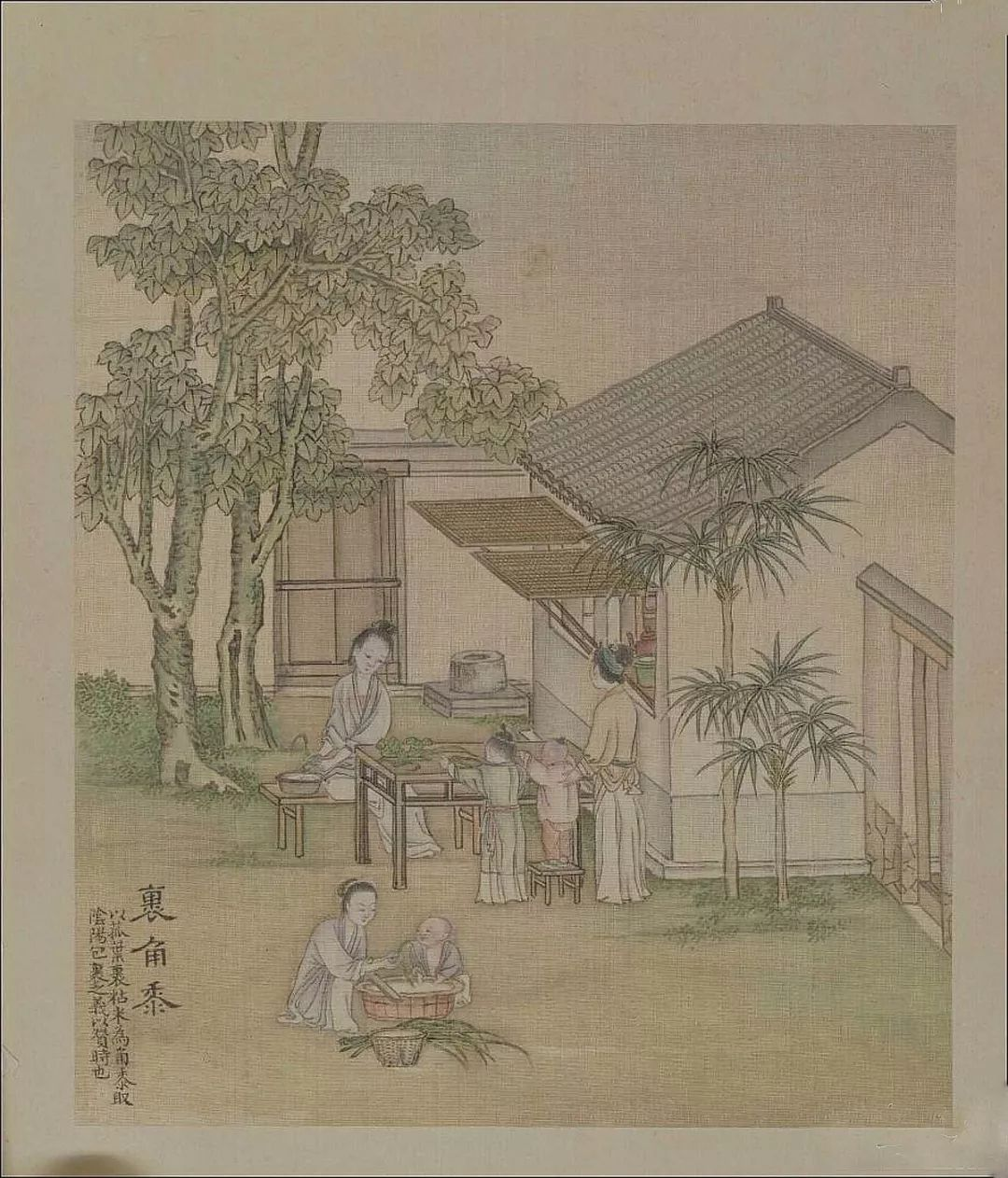

清·徐扬《端阳故事图》册其七《裹角黍》

北京故宫博物院藏

端午节纪念屈原的习俗,最早可见于南朝·梁·吴均的古代神话志怪小说集《续齐楷记》,书中就记载了屈原投江自尽,楚国上下悲泣,“以竹筒子贮米投水以祭之”,后“以楝叶塞其上,以彩丝缠之”作粽感怀屈原的习俗。

这位忧国忧民的政治家,两度被流放,在流放期间他把悲愤揉进诗歌中,还在力所能及的范围内整编地域民歌。他的这种举动就要从西周延续下的“采风”制度说起。

“采风”制度与衰落的礼乐制度一般,同样是周朝巩固中央集权的一种手段。简而言之,是统治者通过民歌内容来观察百姓对自己的态度,并反过来利用民歌从思想观念上教化人民。

尽管初衷并不单纯,但这恰恰却以官方的形式,误打误撞的保留了大量民间优秀作品。当时,除了官府音乐机构会收录这些作品外,士大夫阶层逐渐接近民间,对民歌的收集、整理、加工都做出了杰出的贡献。春秋有孔子,战国便是屈原,他对南方民歌做了许多整理加工的工作。

譬如《九歌》就是很好的例子。它是楚国南部,相当于湖南省地区,民间祭祀时唱的一套歌曲。尽管这首作品并不是屈原所写,但是经过他的加工整理,被完好的保存在他的《楚辞》中。作品名为《九歌》,其实有十一篇歌词,其中除末篇《礼魂》和《国殇》是歌颂阵亡将士外,其余各篇都是以鬼神为题材所撰写的。

《九歌》之《国殇》

除此之外,他的《天问》《九章》《招魂》《离骚》等作品,在形式上也都符合音乐的要求。因为他诗歌的音乐性,一些近当代作曲家,根据他的作品和生平创作出一些拟古之作。

比如埙演奏家赵良山与作曲家龚国富共同创作的《哀郢》,就再现了屈原知晓郢都被攻陷后的痛苦之情。乐曲结构短小,音调哀伤,延长颤音和大幅度滑音的运用犹如哭泣,一唱三叹。

又比如收录于明代琴谱中的《屈原问渡》,这些都是感受屈原遗风的不二之选。

陨曲《哀郢》

诗文中的端午音乐

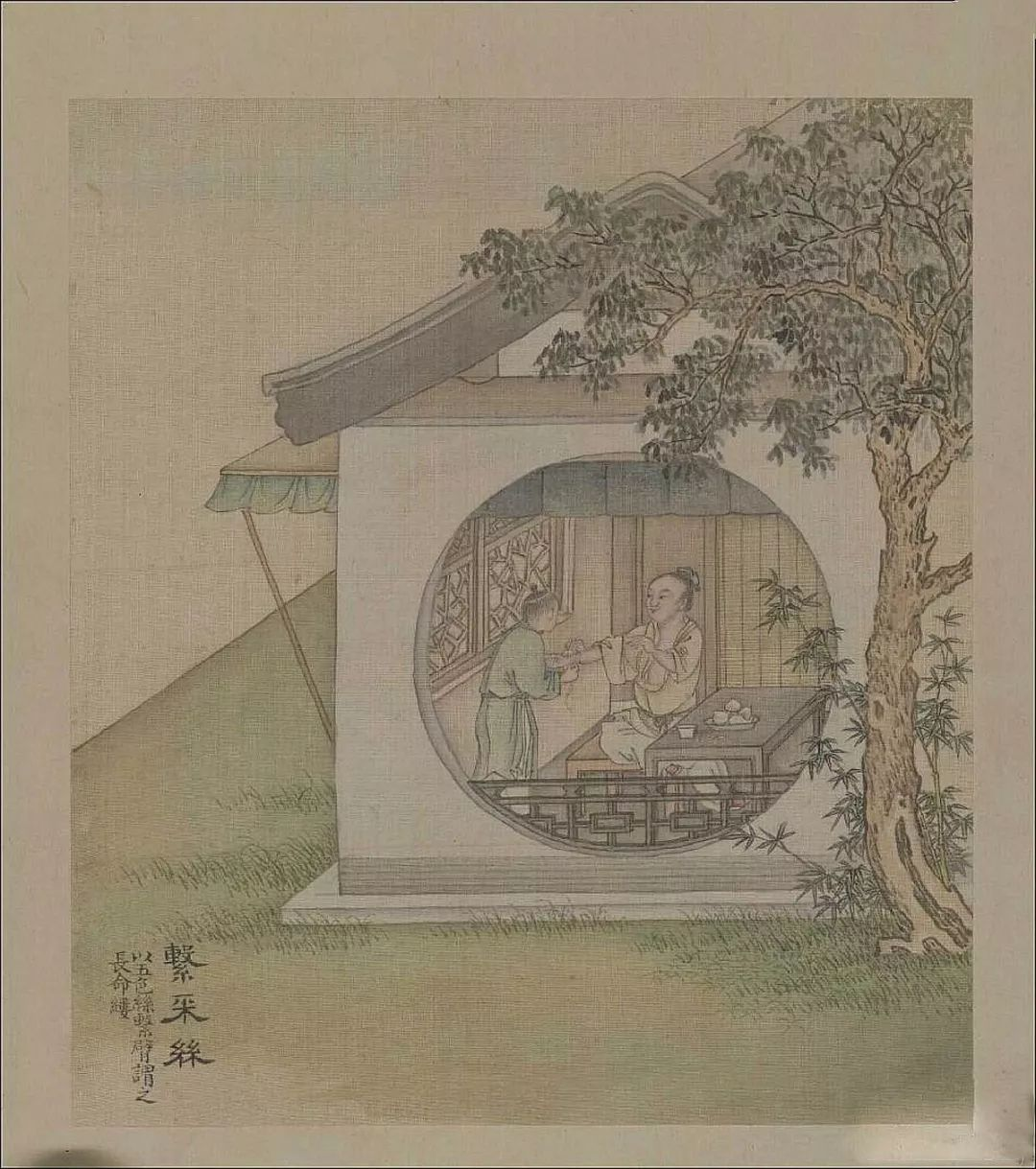

清·徐扬《端阳故事图》册其六《系采丝》

北京故宫博物院藏

如果说端午节给我们留下的最浓墨重彩的几笔,是龙图腾、是屈原,那么诗家笔下的端午,便如小溪般隽永绵长,永远把那时那刻的画面定格,给我们以无穷想象的空间。

关于端午赛龙舟古往今来留下许多佳作,不过唐代诗人储光羲在《官池庄观竞渡》一诗中提到“落日吹箫管,清池发棹歌。”留给我们心头更多的涟漪。

何柳堂先生曾整编的广东乐曲《赛龙夺锦》,便如同此诗般向大家描绘了龙舟竞渡的境况。这首作品原本是丝竹乐曲,后来被改编成吹打合奏的形式,全曲以唢呐号召性的引子开始,随后加入打击乐器,速度逐渐加快,犹如龙舟你追我赶,热闹非凡。

中央民族乐团演绎何柳堂《赛龙夺锦》

国家大剧院古典音乐频道

比起鼓乐喧天的赛龙舟,唐玄宗显然更热衷于修生养性。他曾在端午节之际宴请群臣,并作诗《端午三殿宴群臣探得神字》,诗中便提到了“五月符天数,五音调夏钧。”的字句。唐玄宗认为,听五音——也就是乐曲——可调五脏,保持身体健康,非常符合他一贯痴迷音律的人设。

最后,就着端午,唯一词相赠,祝大家端午安康。

喜迁莺·端午泛湖 【宋】黄裳

梅霖初歇。乍绛蕊海榴,争开时节。角黍包金,香蒲切玉,是处玳筵罗列。斗巧尽输年少,玉腕彩丝双结。舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发。

奇绝。难画处,激起浪花,飞作湖间雪。画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻。望中水天日暮,犹见朱帘高揭。归棹晚,载荷花十里,一钩新月。

【音乐·民俗志·中国传统节日系列】