19世纪德奥社会大环境下的作曲家们。

「这个时期的奥地利和德国的历史背景,给当时的社会思潮和文化艺术直接或间接地留下了自己的痕迹。」

奥地利在普奥战争失败以后不久,于1867年与匈牙利结合,建立了二元制的奥匈帝国。这是一个以奥地利哈布斯堡王朝为统治核心的庞大帝国。

在19世纪末的30年里,奥匈帝国是欧洲最落后的国家之一。封建势力的存留,工业的不发达,尖锐复杂的民族矛盾,统治阶级反动的对内对外政策,阻碍了国家的发展和进步。

此时的德国与奥地利有很大不同。国家的统一和普法战争的胜利,使德国在农业和工业的发展上有了更好的条件,因此,资本主义经济获得了迅速的发展。

随着经济的发展和资本的集中,垄断组织卡特尔的涌现,德国跨入帝国主义阶段。大资本家和容克贵族相勾结,先后通过俾斯麦威廉二世等代理人,组成专制政府,不仅牢牢地控制了国家的经济命脉,而且把持了国家的军政大权。他们对内残酷镇压人民,对外实行侵略扩张,反动面目暴露无遗。

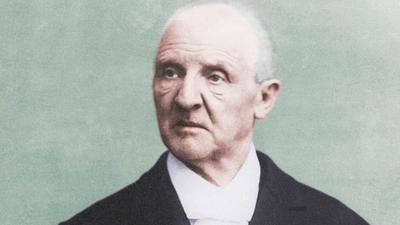

安东·布鲁克纳(Anton Bruckner,1824~1896)是19世纪下半叶奥地利交响乐领域的一位大师,出生于农村教师家庭。

布鲁克纳

他作为一名管风琴师,自1848年起,先在林茨附近的圣弗洛里安修道院,后在林茨大教堂任职。除了演奏管风琴外,他潜心于作曲。

1865年在慕尼黑聆听了瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》并拜见瓦格纳后,深受其和声手法和交响化乐思的启发,竭力在自己的创作中仿效瓦格纳。

布鲁克纳是个虔诚的天主教徒。他在世时主要以承袭巴赫复调传统的管风琴师而引人注目,而他对后人的影响则是以一位崇拜瓦格纳和声创新的交响乐作曲家而闻名。

他的创作涉及交响乐、宗教音乐、管风琴音乐和室内乐等,其中交响乐占有首屈一指的地位。他总共写了11部交响曲,其中除了未完成的《第九交响曲》外,包括1863年写的未列入顺序号的《f小调交响曲》和1869年完成的被列入第0顺序号的《d小调交响曲》。

由于布鲁克纳是瓦格纳的崇拜者,加上他的交响曲比较冗长,常常受到站在瓦格纳对立面的人,如音乐评论家汉斯利克(Eduard Hanslick)的批评。

他慑于批评,因此对自己的作品经常进行修改,而指挥家们则又频繁地对其作品进行删节,至使产生了众多的版本。

布鲁克纳的交响乐创作将晚期浪漫主义的音乐语言与古典主义的曲式原则相结合,作品既浸透了宗教的伦理观念,又充满了浪漫的情感宣泄。

他的交响曲在保持传统的四乐章套曲结构的同时,篇幅有较大的扩充。音乐交融着戏剧性、史诗性和抒情性的因素,内中吸收了奥地利民间旋律,在和声、复调和配器上有很高造诣。

布鲁克纳的创作得到社会的认同是从1884年著名指挥家尼基什在莱比锡首演《第七交响曲》获得成功开始的。以后又有若干指挥家致力于宣传他的作品,从而使后人加深了对其音乐的了解。

古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler,1860-1911)出生于波西米亚的一个犹太人家庭。15岁时便以出色的钢琴演奏考人维也纳音乐学院,并常去维也纳大学旁听哲学课和历史课。特别是在布鲁克纳的作曲班上,他学到了很多东西。

马勒从20岁起在德奥的一些中小城市开始他的指挥生涯,先后陆续在卡塞尔、布拉格、菜比锡和汉堡等地担任指挥。同时,利用夏天的演出季节休息期集中精力作曲。

他在这个时期写下的作品有声乐套曲《青年流浪之歌》、《第一交响曲》、《第二交响曲》、《第三交响曲》以及为德国民歌集《儿童的奇异号角》谱写的歌曲等。

1897年到1907年马勒被任命为维也纳宫廷歌剧院的院长和指挥,这是他指挥生涯的高峰时期,在这十年中,他不仅使这个歌剧院达到了欧洲一流的演出水准,而且也完成了他一生中的大部分重要作品,包括《第四交响曲》、《第五交响曲》、《第六交响曲》、《第七交响曲》和《第八交响曲》,也称《千人交响曲,以及声乐套曲《亡儿之歌》等。

一方面,马勒在指挥和创作中为实现自己的艺术理想所进行的各种革新遭到了保守势力的非议和攻击,另一方面,他也因此而成为在维也纳形成的新一代作曲家勋伯格和贝尔格等人的精神领袖。

1907年,马勒被迫辞去了维也纳宫廷歌剧院的职务,同年,他的大女儿在4岁时便不幸夭折,而且马勒本人也积劳成疾患了心脏病。这三件接踵而来的事件是对马勒命运的沉重打击。从此,他开始步人了他悲剧性人生的最后阶段。

他晚年的重要作品有声乐交响曲《大地之歌》等。

1908年,他应邀赴美国任纽约大都会歌剧院和纽约爱乐乐团的指挥,并继续利用休假期返回欧洲进行创作和演出。1911年因心脏病逝世。

奥地利作曲家胡戈·沃尔夫(Hugo Wolf)是古斯塔夫·马勒的同龄人和同学。自幼喜好音乐与诗歌,随父亲(皮货商人)学音乐。

沃尔夫

1875年入维也纳音乐学院学习,因与校方发生冲突,两年后离校。此后成才全靠自学。他大量浏览了巴赫、莫扎特、贝多芬的作品,潜心钻研了舒柏特和舒曼的歌曲,尤其迷恋瓦格纳的音乐。自1876年起热衷于歌曲写作。

1887~1897年是他创作的丰收期,连续写了六本歌集:默里克诗歌53首;艾兴多尔夫诗歌;20首歌德诗歌51首;德泽西班牙诗歌44首;德译意大利诗歌两集共46首;德译米开朗基罗诗歌3首。

1897年患精神病,1903年死于精神病院。

沃尔夫把自己主要精力倾注在艺术歌曲的创作上。他一生写了270余首歌曲,此外还写有少量其他作品,如喜歌剧《县长》,弦乐合奏《意大利小夜曲》等。

他对瓦格纳的崇拜不仅反映在乐评中,更体现在创作上。

瓦格纳的连绵不断的朗诵调旋律、动荡不定的半音化和声及层出不穷的交响化乐思,直接影响了他的创作。

他在自己的作品中力求真切深刻地表达人的内心情感。

他的歌曲的声乐旋律与诗词的声调融为一体,具有宣叙调的性质;歌曲的钢琴伴奏和声织体丰富,具有独立作品的意味。

据说他创作时,往往先构思和写出钢琴部分,然后再填上声乐旋律,也许这就是造成钢琴声部相对独立的原因。

里夏德·施特劳斯(Richard Strauss)是德国作曲家和指挥家。与马勒不同,他不到20岁就获得了很高的声誉,被称为勃拉姆斯和瓦格纳的后继者。

里夏德·施特劳斯

他以歌剧和交响诗的创作而著称,在他的晚期作品中仍然可以看风格,而且他在20世纪又生活了将近50年,但是他的音乐风格仍然是属于19世纪。他和马勒一样,是晚期浪漫主义音乐的代表人物之一。

施特劳斯的最重要的两种创作体裁是歌剧和交响诗。

他的交响诗的标题有两种类型,一种是比较带有哲学意味的,如《死与净化》、《查拉图斯特拉如是说》,另一种是带有叙述性和描绘性的,如《唐璜》、《蒂尔艾伦施皮格尔的恶作剧》、《堂·吉诃德》等。

在这些交响诗中,他利用了来自瓦格纳乐剧的技术以及半音化的和声、主题的变形、厚密的织体和根据标题内容需要而产生的曲式。

施特劳斯的配器是宏大和有独创性的,既有室内乐式的清晰的段落,也有为庞大的晚期浪漫派的管弦乐队而写的复杂而惊人的段落,甚至还有对各种音响效果的近乎自然主义的描绘,如雷电声、马蹄声或羊叫声等。

在施特劳斯大量的歌剧创作中,作于20世纪前10年的三部成为他最有代表性的作品。

第一部是歌剧《莎乐美》,根据王尔德的独幕话剧改编,表现了圣经中的莎乐美的故事。

第二部是歌剧《埃莱克特拉》,它的不协和程度更高,不仅运用了半音化和声,而且还有不到他一贯的音乐风格,其中既有瓦格纳的丰满,也有莫扎特的优雅,以及施特劳斯个人的热烈情感。

第三部是《玫瑰骑士》,施特劳斯对这部反映18世纪爱情生活的喜剧采用了精美而华丽的自然音为主的音乐,充满了旋律化的咏叹调和各种重唱,以及圆舞曲的轻快节奏,听起来似乎是从上两部歌剧的激进的音乐中倒退了。