驰而不息的风波背后,凝聚了人们对于少儿图书创作尺度的关注。

作者 | 李明远

编辑 |韩方航

最近,一份少儿图书圈“排雷书单”被各路大V、育儿博主转发,在网络广为流传。书单中不乏曹文轩、沈石溪、杨红樱等国内畅销作家的代表作。相关图书的“敏感”片段被重点标记,引发众多家长热议。有人看了文章后表示忧心忡忡、果断退货,也有人支持作家,认为“排雷书单”有断章取义之嫌。

在众多图书中,最受关注的是《装在口袋里的爸爸》《淘气包马小跳》两部直接提及“自杀”的作品。《装在口袋里的爸爸》直接描写少年的自杀动机和心理感受,封底还印着“全国百所名校老师推荐必读书目”,在遭到大V和读者炮轰后,出版方北京教育出版社回应称,已全面下架该书,此后会加强内容把关,给孩子正确的人生观引导。

《淘气包马小跳》(漫画升级版)中,主人公马小跳痛恨学钢琴,与同学讨论自杀方式,被微信大V“伊森妈妈童书馆”质问“监管在哪里?良心在哪里?”。作者杨红樱先是回应说,漫画书已在一年前就删除争议部分,并且原书本意并不是要鼓吹自杀,希望读者能完整地读读故事,不要断章取义。6月24日,杨红樱又在微博回击“伊森妈妈童书馆”,称其为“纯商业求打赏的营销号”。

驰而不息的风波背后,凝聚了人们对于少儿图书创作尺度的关注。在国人普遍忌讳探讨死亡时,少儿文学作品又该如何向孩子描述死亡呢?

不容轻视的维特效应

少儿文学领域是成人长期按照自身的理想世界建构起来的。当少儿文学试图描写死亡时,往往会受到两方面的阻力。一方面,从文化风俗习惯看,死亡话题是许多国家、家庭中的禁忌,当孩子询问何为死亡时,家长往往选择避而不谈或模糊处理;另一方面,作家会从保护少年儿童心理成长出发,回避文化禁忌,主动在少儿文学作品中剔除死亡、暴力等方面的内容。

而此次《装在口袋里的爸爸》《淘气包马小跳》中涉及的自杀话题,因为属于全球性公共卫生问题,更具有特殊性。从预防自杀角度看,媒体报道或文学作品在描写自杀情节时,无论读者对象是少年儿童还是成人,作者都应该负责任、谨慎操作。

1774年出版的歌德名著《少年维特的烦恼》,用维特个人感情不幸与自杀情节,抨击了当时的社会背景。该书发行后在多个国家掀起“少年维特热”。但与此同时,《维特》也引发了青年读者模仿自杀的行为。

“1777年,一名瑞典男子卡斯顿用手枪结束了自己的生命,他的身旁放着一本打开着的《维特》;1778年,克里斯蒂阿娜·冯·拉丝贝尔自认为她所爱的人抛弃了她,投河自尽,她的口袋里放着一本《维特》;一个鞋匠学徒跳窗自杀,在他的背心里夹着《维特》……”法国学术著作《自杀的历史》这样记录道。

20世纪70年代,美国社会学者戴维·菲利普斯首次将媒体报道会增加自杀危险的现象,命名为“维特效应”。此后,诸多研究者的研究成果证实了维特效应的存在。

世界卫生组织与国际预防自杀协会2017年联合出版的《预防自杀:供媒体工作者参考》手册中指出:自杀易感的个体在媒体报道自杀后会有模仿自杀行为的风险,特别是在报道的传播范围广泛、影响力巨大、耸人听闻、明确地描述自杀的方法,肯定自杀行为或重复介绍有关自杀的流言的情况下。

正是有维特效应存在,包括图书在内的诸多媒体形式,在处理自杀情节与内容时需要慎之又慎。

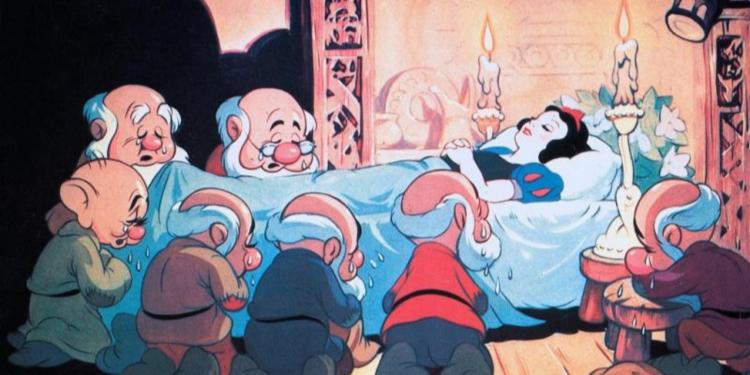

《装在口袋里的爸爸》争议片段。

在《装在口袋里的爸爸》一书中,个别片段直接描写了少年的自杀动机与心理感受,引起许多成人读者的不适。

在这篇奇幻小说中,少年杨歌在放弃生命后,进入了时光隧道,瞬间来到北极极点。获救后,他发现自己体内潜伏强大的超能力。在逐渐学会控制超能力后,杨歌帮助科学家寻找遗失的卫星,为人类科学作出贡献。这篇小说不仅较为清楚描述了自杀方法,还有将自杀作为解决问题的建设性方法之嫌——当少年在学校遇到不如意的事情自杀后,反而获得了更强大的能力。

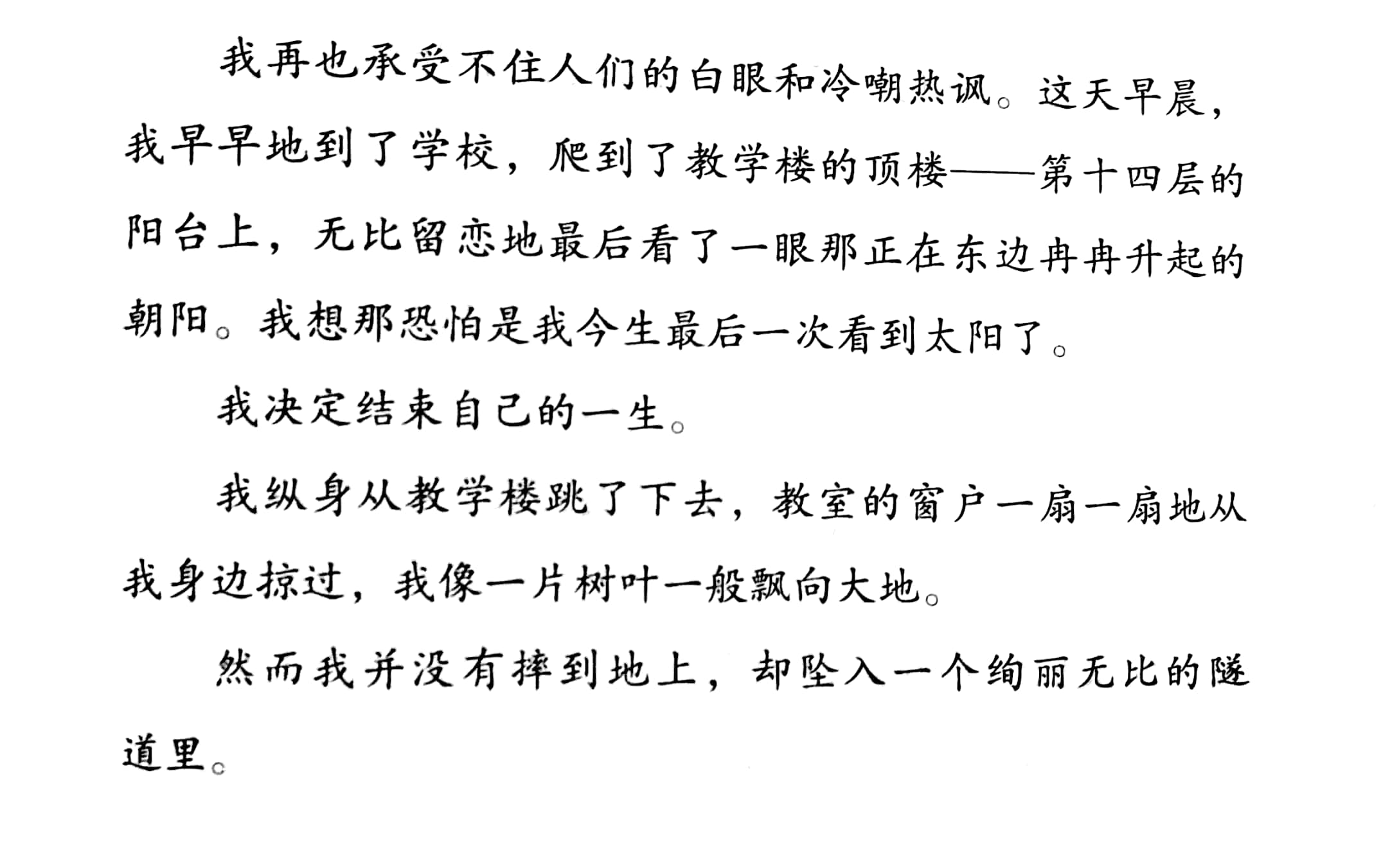

相较于此,《淘气包马小跳》(漫画升级版)中《天真妈妈》一册,涉及自杀情节的情况更为复杂。

《淘气包马小跳》中备受争议的内容。

《天真妈妈》的这两页内容被一些微信公众号单独截取,读者看到后,会产生漫画书向孩子轻言自杀的不适感。

通读全书,读者能更明白作者笔下马小跳提及“自杀”的原因。《天真妈妈》讲述了马小跳妈妈没有主见,看到别的孩子学钢琴也给马小跳报了钢琴班,马小跳练钢琴非常痛苦,于是和同学唐飞讨论起自杀。

继续往下看,读者能看到漫画既批评了家长胡乱给孩子报班的行为,又否定了自杀念头。即便如此,漫画将自杀作为一项面对压力、解决问题的方式提出,在成人读者看来,依然不够严谨。这也是出版方与作者后来删去相关内容的重要原因。

《预防自杀:供媒体工作者参考》手册中,给出了媒体负责任报道自杀的指南。其中的“六要”“六不要”对于文学创作来说,也具有一定借鉴价值。

•要提供寻求帮助的准确信息

•要教授公众有关自杀预防的相关知识,而不传播自杀相关的流言

•要报道如何应对生活压力或者自杀想法,以及如何获得帮助

•要特别谨慎小心报道名人自杀

•要谨慎采访自杀者家人或者朋友

•要意识到媒体工作人员自身可能会受到所报道的自杀事件的影响

•不要将有关自杀的报道放在显著的位置,也不要过度重复这样的报道

•不要使用煽情或者将自杀正常化的语言,也不要将自杀描述为个体面对问题时一种有建设性的解决方案

•不要详细描述自杀所使用的方法

•不要提供关于自杀地点/位置的详细信息

•不要使用耸人听闻的新闻题目

•不要使用照片,现场录像或社交媒体的链接

少儿文学不可回避死亡话题

当维特效应的存在被证实,现实生活中出现了另一种偏见:只要谈论自杀,就是鼓励自杀。

世界卫生组织认为,正是许多社会对于公开议论自杀问题存在禁忌,预防自杀这一问题没能得到妥善处理。基于人们对自杀普遍存在的耻感,大多数想要自杀的人不知道和谁诉说。近些年越来越多研究证明了负责任的媒体报道对预防自杀的潜在积极影响。

讳疾忌医的偏见,也存在少儿文学创作中。少儿文学总体呈现明快、清新的基调,与其特殊读者群有关。在成人眼中,少年儿童普遍是单纯、脆弱的。他们以保护少年儿童为出发点写的文学作品,往往会避谈让人感到不安的事件。其中,死亡尤其是一种禁忌。

《柳林风声》作者、儿童文学作家肯尼斯·格雷厄姆就是这类作家代表。他认为,死亡描写会给儿童带来消极影响,因此将涉及死亡的诗歌排除在自己编选的儿童诗集外。

然而,孩子在生活中不可避免会遇到各种死亡现象:宠物的死亡、亲人的去世等,都会让孩子在成长中感到悲伤。社会新闻中的一些少年儿童相关的极端事件,也反证了生命教育的重要性。

加拿大学者佩里·诺德曼、梅维丝·雷默合著的《儿童文学的乐趣》一书曾写道:“不让孩子阅读他们可能正在经历的困惑和痛苦,既会让孩子与文学绝缘,也会让他们觉得在思考和体验中孤立无援。同样,不让孩子了解他们尚未体验的困惑与痛苦,他们就无法为此做准备,当事情不可避免地发生时,他们也就无法以清醒而慎重的态度来对待。”

既然死亡是生命自然循环中的普遍现象,就无法排除在少儿文学之外。我国传统民间故事与国外经典童话中的大量意象,已经证明了死亡是作家的重要题材和情节。比如格林童话中《白雪公主》《睡美人》等经典作品对死亡有直接描写或艺术处理,安徒生童话中有50多篇是以死亡为结局的。

《白雪公主》等经典童话,不乏对于死亡的艺术处理。

从本质上看,少儿文学叙事往往遵从一般叙事规则。许多少儿文学作品中的冲突设置,让故事的主人物处于正邪对立之中。当邪恶一方最终遭受惩罚时,死亡叙事往往成为其中存在的必然。

而作家无论描写哪位主人公的死亡,都不是以此作为吸引眼球的主题,而是更多地通过死亡揭示更宏大的主题。小读者留下深刻的阅读体验,会对自身个性发展及人生道路产生重要影响。

根据年龄段调整对于死亡的沟通

随着近些年我国少儿图书市场与国外市场的融合发展,欧美国家的分级阅读理念与实践经验逐渐引入中国。国内一些原创图书在出版时,也会标明一部作品适宜阅读的年龄段。这样的标识,方便家长和少年儿童有针对性地选购图书。而对于图书创作者来说,也有了根据不同年龄段读者的智力和心理发育程度,科学设计创作内容的机会。

不同年龄段的少年儿童对于死亡议题,有不同程度的理解。正是因此,创作者在向少年儿童读者描写死亡时,也应该根据年龄段不断调整。

美国儿科学会旗下科普网站健康儿童(www.Healthy Children.org),结合《抗挫力》等著作中的观点,整理了一篇成年人如何向孩子解释死亡的文章。文章认为,不同年龄段孩子对于死亡的四个概念特点理解水平不同。

死亡的四个特点包括:不可逆转性(死亡是永久的),终结性(所有正常运行都因死亡而停止),必然性(死亡对于所有生物来说是普遍的),因果关系(死亡原因)。当孩子缺乏对这些概念的理解时,会影响他们应付自己感情的能力。

具体说来,婴幼儿不理解何为死亡,但能感受到照料者身上的悲伤情绪。当成人面对人生变故时,应及时处理好自身的情绪,才能更好地照顾婴幼儿。

对于学龄前儿童来说,他们认为死亡只是暂时的。这种误解会被动画、漫画作品所强化。因为他们是具象思维者,需要成年人以更简单明了的语言告知死亡的概念。“他睡着了”“到更远的地方旅行”等委婉说法,不仅不会被理解,甚至可能会导致儿童害怕入睡或旅行。成年人应该明确告诉学龄前儿童,死亡意味着“我们将不再能够见到他”,并以“记忆将永远存在”等话语让准确信息的表达变得更为柔和。

学龄儿童已经可以将死亡理解为不可逆转的终结事件,却可能意识不到死亡是普遍的。成年人需要花时间消除误解,反复给孩子表达感受的机会。而学龄儿童可能还不了解死亡的因果关系。成年人需要明确告诉孩子,并不是他们的所作所为导致了亲人死亡,并且他们做任何事情都无法让死者复活。在重要的亲人去世后,学龄儿童会担心自己将独自一人生活。这需要成年人给予更多关爱。

少年对死亡的理解与成年人基本相同,但他们可能会拒绝表达关于死亡的情感。由于少年开始抽象思考,他们可能艰难地寻找死亡的意义,并思考关于人生目的的更大问题。这导致少年阶段的孩子或者因活着而感到内疚,或者由于缺乏对生死的控制而感到愤怒,最终可能会做一些危险行为。成年人应以健康方式鼓励孩子表达悲伤的情绪、寻求力量支持。

发挥创作者的艺术表达智慧

当死亡作为作品主题或情节出现在少儿文学作品中,怎样处理死亡书写的尺度,成为作家面对的挑战。

死亡元素进入少儿文学,不能像成人文学那样粗粝和直接。因为从少年儿童的心智来看,尚不能完成对成人文学作品中审美理念的高层次接受。少儿文学作品应结合不同年龄段儿童心理特点,从语言和内容两个层面处理死亡意象,避免给小读者带来迷惑、焦虑或恐惧等情绪。

《海的女儿》对于死亡的语言处理,提高了读者接受度。

语言层面上的处理,会降低小读者阅读时对死亡产生的恐惧。比如在《海的女儿》《卖火柴的小女孩》等作品中,安徒生用意象化的描写给死亡笼罩了一层恬静之美,将文字带来的死亡威胁感降低,让小读者更容易接受。

从内容呈现看,即便同样以死亡为主题,不同程度的作品,达到的阅读效果不同。

《爷爷有没有穿西装》是一部直接描写死亡的绘本作品,通过孩子视角描绘了对亲人死亡的体验。主人公小布鲁诺不明白“死是什么”,一次次提出关于死亡的问题。在他眼中,去世的爷爷只是躺在棺材里睡觉。他甚至因为葬礼上的一些小插曲而笑出声。几天后,当布鲁诺询问爷爷去向时,得到了爷爷“身体在墓地”“灵魂在天堂”的回答,但他又不明白什么是灵魂。

随着时间流逝,他明白了爸爸说的“爷爷死了,但是他继续活在我们的记忆中”,逐渐感受到失去爷爷的痛苦,开始难过起来。在认识死亡的同时,布鲁诺也逐渐悟出了“如果爷爷现在很幸福,那么我也要过得幸福一点”。这样的处理,化解了小读者对于死亡的恐惧,让其在书中完成精神生命的成长。

相较于适合学龄前儿童阅读的《爷爷有没有穿西装》,英国作家亚历克斯·希勒的《天蓝色的彼岸》适合更年长的少年儿童阅读。这本书讲述了九岁男孩哈里因车祸去世后到达了另一个世界,又溜回了人间的故事。

作品中有一系列哈里对于变成幽灵后感受的描写。哈里在回到原来的世界中,有了新的成长,他开始学会宽恕和原谅,学会珍惜和爱,学会坦然地面对失去和死亡。读者也在阅读中实现一次生命蜕变。

用文学手法处理过的死亡样态,为少儿文学加上了爱的暖色,可以让小读者在阅读中,体会到对生命本身的爱,在认识死亡基础上更加珍惜生命。