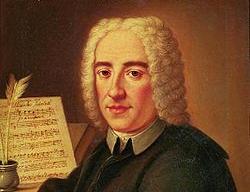

歌剧在A·斯卡拉蒂手中达到了新的高峰。

「A·斯卡拉蒂是巴洛克时期意大利那不勒斯乐派的代表人物,为歌剧的发展做出了巨大的贡献。」

A·斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti,1660~1725)出生于意大利的帕勒莫,12岁就和两个后来成为歌手的妹妹一起被送到罗马。

1678年A·斯卡拉蒂和安东尼亚・安扎罗娜结婚,他们的10个孩子中有两个后来成为音乐家,其中之一便是著名的D·斯卡拉蒂。

1679年,斯卡拉蒂的第一部歌剧和第一部清唱剧在罗马上演。瑞典的克里斯蒂娜王后和两位红衣主教成为斯卡拉蒂的费助人,在他们的支持下,斯卡拉蒂在1684年移居那不勒斯之前至少又写了4部歌剧、6部清唱剧和很多康塔塔。

塞巴斯蒂安·波登:《瑞典女王克里斯蒂娜》

斯卡拉蒂到达那不勒斯以后,这个地方才开始成为一个歌剧的中心。

A·斯卡拉蒂在那不勒斯写了大量歌剧,但只有40多部保存至今,很多作品已经遗失。

赞助歌剧的贵族们在自己的宫殿里设有剧院,而主要的公众歌剧院是圣巴托罗缪剧院(Teatro San Bartolomeo)。按照那不勒斯人的习惯,一部歌剧或清唱剧要在官里首先上演,然后才拿到公众剧院供老百姓欣赏。

圣巴托罗缪剧院复原内景图

1706年前后,那不勒斯人对用方言演唱的音乐通俗的喜歌剧发生兴趣,这类作品风行一时。A·斯卡拉蒂为他的3部歌剧写了喜剧色彩的幕间剧,并写了一部喜歌剧《荣誉的凯旋》(1718)。

从1718到1722年斯卡拉蒂住在罗马,他在那里创作了3部歌剧,其中包括《格丽塞尔达》(1721),这是他最后一部保存下来的歌剧。

剧中几乎所有角色都需要阉人歌手演唱,担任女主角的格丽塞尔达便是当时最有名的阉人歌手之一——卡雷斯蒂尼 (Giovanni Carestini,1705~1759)。

卡雷斯蒂尼 (Giovanni Carestini,1705~1759)

1722年A·斯卡拉蒂返回那不勒斯,在那里安闲地度过了最后的晚年。

在他的歌剧中,较少使用神话题材,他更喜欢情节严肃的历史题材或虚构的人物。歌剧的主人公大多是经历爱情风波的贵族,结局通常是大团圆。

他在歌剧中咏叹调用得很多,虽然不长,但都由一段宣叙调引入,这已形成一种规范。歌剧中的返始咏叹调已很普遍。较短的咏叹调一般只用通奏低音伴奏,只有在较长的咏叹调中才使用乐队。

在每一幕的结尾,通常在主要角色下场之前,总要安排这个角色的一首重要的咏叹调。

曲目:斯卡拉蒂《格里塞尔达》 唱段“你又见到了我,在阴暗的丛林里”(Mi rivedi,o selva ombrosa)

对于那些对白较多的叙述情节的场景,A·斯卡拉蒂一般使用干唱宣叙调来处理,这种宣叙调主要由一些程式化的节奏、和声进行和终止式组成,也包括很多表情的细节。

在一些最富于情感性的场景中,斯卡拉蒂还使用带伴奏的宣叙调来加强戏剧效果,这种形式在1650年前后出现,它的伴奏除了通奏低音,还要增加两个小提琴声部,有时再加一个中提琴。

A·斯卡拉蒂的合唱用得较少,有时只用来开始和结束歌剧,而且只由独唱演员组成的小合唱队来唱。

其歌剧的乐队包括弦乐器(小提琴和中提琴)、通奏低音乐器、双簧管和大管(经常重叠弦乐),偶尔也使用小号或圆号。

他的歌剧序曲(sinfonia)通常与歌剧本身没有音乐材料上的联系,包括三个不同的部分,速度的顺序是“快一慢—快”:

开始的快板是两拍子的,有很多琶音和音级转换;

中间是对比性的柔板;

最后的快板是三拍子的,带有基格舞曲式的节奏。

这种歌剧序曲也称“意大利序曲”,它被认为是后来的交响乐的一个主要的前身。

总之,在1600年前后诞生的意大利歌剧,经过蒙特威尔第、卡瓦利和切斯蒂等人的努力,在斯卡拉蒂的作品中达到了一个新的高峰。