与歌剧、清唱剧同时期诞生的另一个大型声乐体裁——康塔塔。

「康塔塔(cantata)和歌剧与清唱剧一样,是17世纪初在意大利诞生的一种重要的声乐体裁。」

曲目:《上帝是我们坚固的堡垒》片段:“这是我们的主”(ist unser Gott

康塔塔的初期形式实际上就是那些以卡契尼等人为代表的单声歌曲风格的作品。现通常指一种由一系列咏叹调、宣叙调、咏叙调、重唱、合唱组成的带伴奏的大型声乐作品。

意大利文 cantata 词源为cantare,意为歌唱;

最初是泛指声乐作品,

与用乐器演奏的 sonata(奏鸣曲)相对而言。

康塔塔在题材上宗教、世俗兼有,音乐风格上既可以是抒情的,也可以是近似戏剧的。

康塔塔还可分为两大类:

一类是小型的、独唱的康塔塔(最小的可以只包括一首咏叹调),也称室内康塔塔,多在私人社交场合演出;

另一类是大型的,除了各种独唱者,还带有合唱和管弦乐队伴奏,这种康塔塔通常是为某一特定的重要场合(如一些庆祝和纪念活动)而作。

罗马是早期康塔塔创作的主要中心,两位比较多产的作曲家是罗西(Luigi Rossi,1597~1653)和马拉佐利(Marco Marazzoli,1605~1662)。

马拉佐利(Marco Marazzoli,1605~1662)

他们的作品形式结构清晰,由分节歌、分节变奏、二部曲式和三部曲式的咏叹调,以及宣叙调、咏叙调和带固定低音线条的歌曲组成。特别是罗西的作品,由宣叙调向咏叹调的转换非常平稳自然。

到了1670年前后,整个康塔塔的结构几乎都是由明显区别的宣叙调和咏叹调彼此交替而构成的,咏叹调则通常是返始(da capo)形式。

A.斯卡拉蒂是最重要和最多产的康塔塔的作曲家。在他大约600首现存的康塔塔中,有五百多首是独唱形式的,通常也多为女高音而作。

曲目:A·斯卡拉蒂《格里塞尔达》唱段“你又遇见了我,在阴暗的丛林里”

他1703-1704年创作的康塔塔大多由两首或三首返始咏叹调组成,每首前面加上一段宣叙调。这成为18世纪世俗康塔塔的一种标准格式。

此外,这时的康塔塔无论是和声语言还是调性关系方面都有了新的探索。同时,在这个时期,英国、法国和德国的作曲家在意大利作曲家的影响之下,也开始用本国语言的歌词创作康塔塔,不过数量不多。

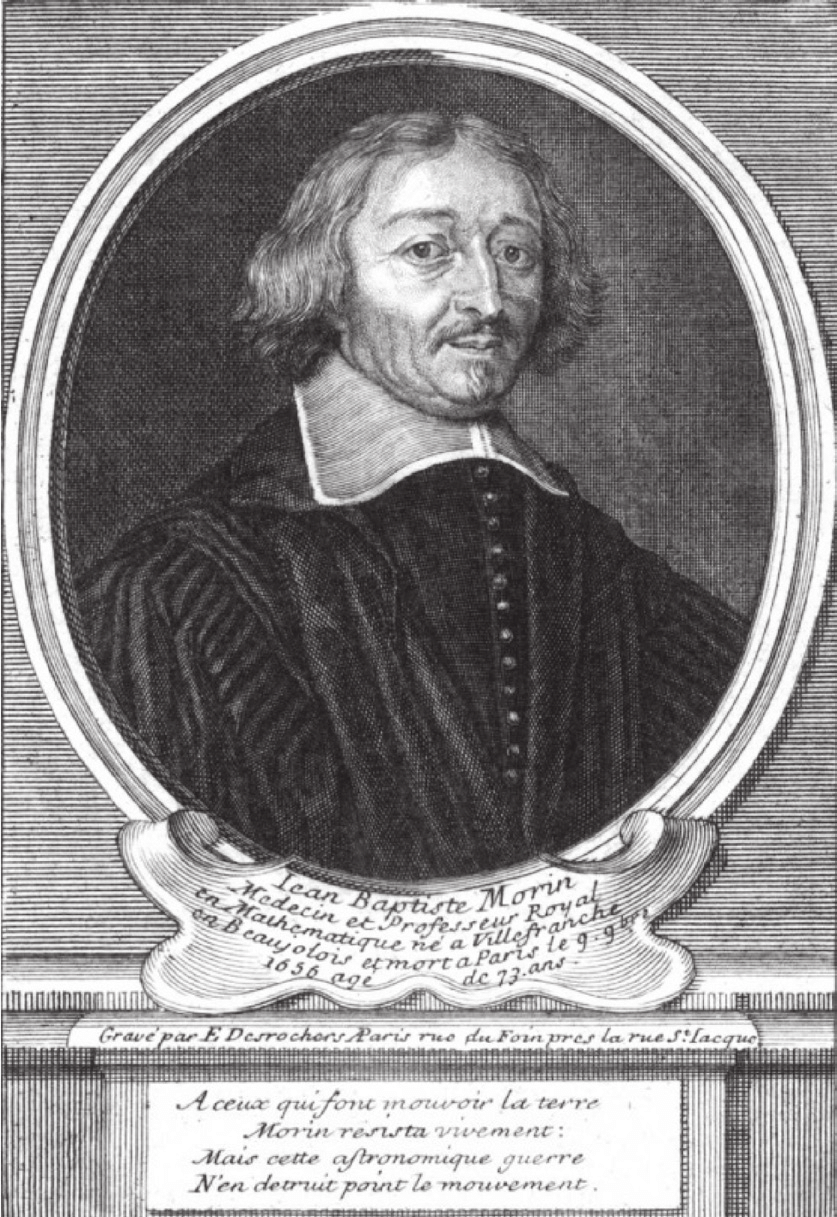

法国的宫廷芭蕾和抒情悲剧一直很流行,但是到了18世纪初,康塔塔的创作也开始繁荣起来。为奥尔良公爵菲利普三世服务的作曲家莫兰(Baptiste Morin,1657~1744)是这方面的先锋。在他出版于1606和1607年的康塔塔曲集中,他把带有精美装饰音的法国抒情旋律和意大利咏叹调的因素结合起来。

莫兰(Baptiste Morin,1657~1744)

英国康塔塔的代表作曲家是佩普什(Johann Pepusch,1667~1752)。他于1710年出版了两卷英国康塔塔,各有6首,1720年又有12首用英语演唱的康塔塔问世。他的这些作品虽然在结构上是意大利式的,但是在和声和旋律上都显示了一些英国特色。

佩普什(Johann Pepusch,1667~1752)

德国的世俗康塔塔和独唱歌曲在17世纪后半叶作品较少,这或许与当时德国的出版业衰落有关,很多以手稿形式存在的作品后来散失了。但在1700年以后,宗教康塔塔在德国取得了巨大的发展。

这就是路德派教会的仪式所使用的康塔塔

这种康塔塔在巴赫的创作中达到了一个完美的顶峰,如《我们的上帝是坚固的堡垒》,就是一首独具特色的,运用了众赞歌曲调的康塔塔。