一个英雄人物的横空出世,便能轻易的改变和他属于同一群体的某些人,在世人心中的固定印象。

我们常挂在嘴边的“英雄每多屠狗辈,自古侠女出风尘”,又何尝不是如此呢?可过完嘴瘾之后,回归到现实之中,我们还是不得不承认,如樊哙和梁夫人一般的人物实在是太少了。

历史研究有向大众揭示某些历史真相的义务。即便底下的故事,是说不清道不明的光怪陆离。甚至有些时候,在不断的对比传世文献和考古资料的过程中,连专业学者都会觉得,这个世界实在是过于虚伪。

这三个看似毫不起眼的小池塘,却是六百年前,郑和下西洋宝船的建造地。如今它被称作南京宝船厂遗址。

但凡受过基础文史教育的中国人,都不会对郑和此人一无所知。15世纪初,在永乐帝朱棣的授意下,郑和与数万名卫兵、医生和翻译,毅然出海,踏上了未知的旅程。

客观而论,他“太监使节”的身份并不值得大书特书。明朝自朱元璋开国,派宦官招抚蛮夷部落及出访异国便是定下的成例。与郑和同时代的侯显、海童、亦失哈莫不是如此。“五使绝域”的侯显在《明史》里还得到了“劳绩与郑和亚”的评价。

既然如此,为何偏偏是郑和,成了我们心中的大英雄呢?这中间固然有各种各样的复杂因素,比如现代对海权的重视,比如民间文本小说的再创作,比如郑和那几乎遍布东西洋的遗迹和传说......

但或许最重要的是,郑和出现在我们记忆中的场景,无一不是完美的:擒杀海盗陈祖义,计破锡兰王城,招引万国来朝,种种这般。

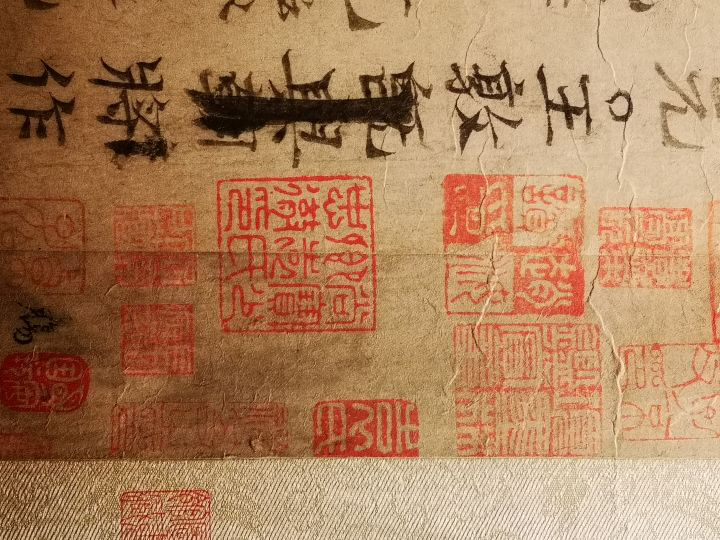

盖有袁忠彻收藏章的司马光《资治通鉴》手稿,国家图书馆藏。据说正是袁氏的举荐,使得郑和被任命为下西洋的正使。它与昌盛墓志铭各自的收藏单位相隔直线距离不过1公里,却向我们展现了完全不同的故事。

郑和,其实是我们心中,大明鼎盛时期的缩影。他早已从一个人物,化为了时代的象征。可能不只是我们,连后来的大明皇帝们也有类似的想法,流传至今的明内府抄本中还存有杂剧《奉天命三保下西洋》的剧本。

可是,实际情况恐怕出乎许多人的意料,郑和所处的大明帝国,在外交上实在有太多不堪回首的往事。与郑和的英武正义的形象截然相反的是,相当多的使者们,都只给帝国带来了极其负面的影响。

在北京石刻艺术博物馆的碑廊中,存有一块明代墓志铭。虽然玻璃罩的反光让不少文字都变得模糊,但“朝鲜”“交趾”这两个词并不难发现。

“神宫监太监昌公墓志铭”

这是曾受永乐帝朱棣和宣德帝朱瞻基派遣,数次前往越南和朝鲜国的神宫监太监,昌盛的墓志。另外特别有趣的一点是,根据碑文所示,当年为昌盛撰写志文的,正是朱棣的亲信,鼎鼎大名的礼部尚书胡濙。

《明史》中记载,朱棣篡位之后,怀疑被推翻的建文帝潜逃出宫,流落民间。于是他派遣胡濙遍行天下州县,寻访建文帝行踪达十余年之久。

两位“旅行家”的相遇,让这块墓志有了非凡的价值。那么太监昌盛是怎么样的人呢?让我们从墓志好好体会他的生平。

值得一提的是,明初这些来往域外的太监,很多都出身于边地。比如郑和是云南人,侯显则是藏人,海童是朝鲜人,亦失哈是女真族。昌盛也不例外,家乡归属于贵州都匀长官司,在当时堪称不毛。

1391年,年仅10岁的昌盛进宫侍奉明太祖朱元璋。10年之后,朱棣攻破南京,即位称帝。弱冠之年的昌盛被永乐皇帝任用为长随。因为特别能吃苦耐劳(勤厚寡言),所以昌盛深得朱棣的喜爱,“日在左右”“恒蒙奖谕”。

很少有人注意到的一点是,郑和下西洋的壮举和明朝用兵占领交趾(今越南北部)几乎是相始相终的。交趾为明朝控制,郑和舰队在东南亚才能获得稳定的港口与补给点。

可是,明朝吞并交趾实际上并不得当地百姓的认可,叛乱几乎无处不在。

正在此时,昌盛踏实本分的品行吸引了朱棣的目光。安抚交趾的重任便被交给了这个年轻的宦官。墓志中说,昌盛在交趾和京城之间“凡八往返”,“条画措置”没有一点差错。

圆满完成使命之后,朱棣对昌盛更是青眼有加。众所周知,朱棣极为疼爱皇长孙朱瞻基。昌盛回朝之后,就被朱棣派去照顾皇长孙。这等于就是和未来的皇帝“接轨”!

之后的14年里,昌盛都陪伴在朱瞻基的身旁。就连朱瞻基的父亲明仁宗朱高炽,都对昌盛很是欣赏,“委任益专”。终于,1425年,朱瞻基登基为帝,是为明宣宗,昌盛这个亲密伙伴也马上被新帝提拔为“神宫监太监”。

据说此后无论宣宗皇帝是御驾亲征还是四处巡游,昌盛都作为“前驱”,足见其深受宣宗皇帝的信赖。

很快,昌盛再次接到了出使的任务,替明宣宗去朝鲜征调美女和贡品:

“累使朝鲜,皆能宣布王化,使夷人悦服,朝贡者接踵于道,公之功著于内外也。”

看到这里,墓志中的昌盛,无论是功绩还是品行,都堪称是太监中的佼佼者。似乎比起郑和来,相差的也并不太远。

然而,我不得不说一句,这只是胡尚书的一面之词罢了。交趾彼时为明朝所灭,姑且不论。朝鲜可是自古以来号为“小中华”的文献之邦。《朝鲜王朝实录》叙事之详,比起中国史料也不遑多让。

明朝派往朝鲜的使者们,其言行举止都会被记载于朝鲜实录之中,昌盛并不例外。

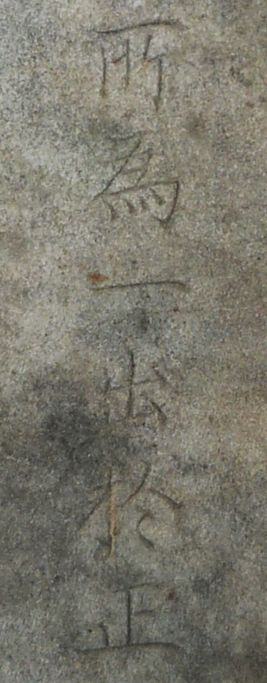

令人惊讶的,就是朝鲜人眼中的昌盛,是个不折不扣只知道敛财的混蛋。如果朝鲜君臣们看到胡濙撰写的墓志中,那个“所为一出于正”的昌盛形象,怕会以为这是另一次元的人物。

在朝鲜的那段时间,昌盛留下最多便是无止尽的索取各种财物的账单:“獐皮30只”、“帐幄”、“金佛顶子及金翅鸟”、“豹皮4领”、“狐皮10领”、“银妆刀子5副”、“鞍子3面”、“鸦青木棉6匹”、“紫绸2匹”、“白绸2匹”、“红苎布1匹”、“黑麻布6匹”、“鹿皮100张”、“水獭皮5张”、“青鼠皮25张”、“貂皮5张”、“狐皮10张”......几乎天天都有新花样,搞得朝鲜苦不堪言。

倘若朝鲜回应的速度稍稍慢了那么一点,昌盛便摆出“天使”的架子,对朝鲜的相关人员毫不留情的加以酷刑:

“昌盛怒鞍子匠迟来, 招迎接都监使赵贯、副使金有让、判官金连枝ㆍ金自怡、通事任种义ㆍ张俊等, 令跪庭下, 极口骂之, 欲下杖乃止, 遂杖工曹令史及匠人等十余下。”

朝鲜左议政都不由得感叹道,从前大明的使臣虽然也没几个是好货色,但即便是以贪婪著称的黄俨,所敛取的财物也不过只相当昌盛的一半:

“今昌盛之来, 赏赐之柜但六, 自己之柜百余。 人谓俨为多欲, 然其私柜, 多不至三四十。 今盛之柜, 倍蓰于俨, 使臣贪利者, 无如此人。"

残暴,骄矜,贪腐,无理取闹,一切反面的形容词在朝鲜看来都可以用来形容昌盛!

可在我们中国的《明实录》中,关于此事的记载仅仅只这么一句:

“遣内官昌盛等,齎勑往赐朝鲜国王李裪:白金一千两、紵丝纱罗锦帛二百四十匹。别勑祹进马五千匹资边用,至则酬直。”

彷佛就像是国家之间正常的物资贸易。

不难想象,如果不是今天国与国之间文献资料的互通共享,我们便很有可能被昌盛墓志这一件孤证所迷惑,误以为这个十足十的伪君子,是个有始有终的大善人。

讲到这里,我不由自主的想起了《洛阳伽蓝记》中,对文人墨客在墓志铭中刻意夸大墓主生前事迹这一现象的那段吐槽:

“生时中庸之人耳。及其死也,碑文墓志,莫不穷天地之大德,尽生民之能事。为君共尧舜连衡,为臣与伊皋等迹。牧民之官,浮虎慕其清尘。执法之吏,埋轮谢其梗直。所谓生为盗跖,死为夷齐,妄言伤正,华辞损实。”

需要浮夸的文辞粉饰的,自然不是真英雄。胡尚书写的悼词极尽哀伤,皇帝也赏赐金银土地将昌盛风光大葬,作为帝王的近臣,昌盛是长寿而又成功的。然而,再绚丽的文辞却也不能改变昌盛名声不显这一事实。提起交趾,熟知明史的朋友第一反应必是英国公张辅。说道朝鲜,李如松等人的战绩才称得上是如雷贯耳。

虚伪的形象,终究不能胜过真实的历史。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

五塔寺,昌盛墓志铭正收藏于此