在中世纪开始近千年的时间中,音乐和它所在的世界都经历着剧烈的变化。

作者 | 张斯尧

“新艺术”是一种出色的音乐文化,完全独立而别具一格。

——保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》

如果你觉得这个题目有些奇怪,是可以理解的。毕竟中世纪给人的“封闭”印象如此之深,很难想出它能新出什么。

当然,还有一个可能就是,你并没有看完前两篇文章。

我们一起再复习一次“中世纪”,这词其实是文艺复兴的学者们发明的。就好像“文艺复兴”是再后来的人们发明的。

当然这两个词暗含的语气从一开始就不大一样:

前者一般都是,嗯……中世纪;

后一个大都是,文艺复兴!

欧洲中世纪漫漫一千年的时间,大概从公元5世纪到15世纪。

对音乐来说,9世纪左右确立了“圣咏”的规范,之后就围绕对圣咏的各种替换、扩充、修饰展开,包括附加段、继叙咏、宗教剧。或者各种各样的奥尔加农、第斯康特、克劳苏拉直到经文歌。

这一系列的发展都围绕着一个中心地标

巴黎圣母院

12、13世纪巴黎圣母院的复调音乐具有非常重要的意义。因为不但中世纪出自这里的复调数量最多,复调在这里得到最广泛和最复杂的运用,而且这里的复调在音高和节奏的记谱方面最完善和最准确。

这些复调体裁的发展标志着12-13世纪“古艺术”时期的到来。

在这些体裁中,世俗的倾向一直存在,比如13世纪末的经文歌中混入了世俗的歌词。同时,游吟诗人、恋诗歌手们所创作的单纯的世俗音乐也在教堂之外的世界发展。

这样时间不知不觉来到了14世纪,这是巨大变革前的酝酿阶段。有些话题一聊起来大家并不陌生:但丁的《神曲》、薄伽丘的《十日谈》、英法百年战争、黑死病、罗马教会的大分裂等等都属于这个时期。

英法百年战争

在音乐圈儿,有个叫维特里的法国人发表了一篇论文《新艺术》,讨论了一些新的记谱法,使当时的音乐家们受到不少启发。由此“新艺术”这个词,就被用来特指14世纪的法国音乐(同时区别12-13世纪的“古艺术”时期)。

刚刚那句里有个一晃而过的关键词叫“记谱法”,简单来说就是把音乐写出来的方法,前前后后发展了有好几百年。

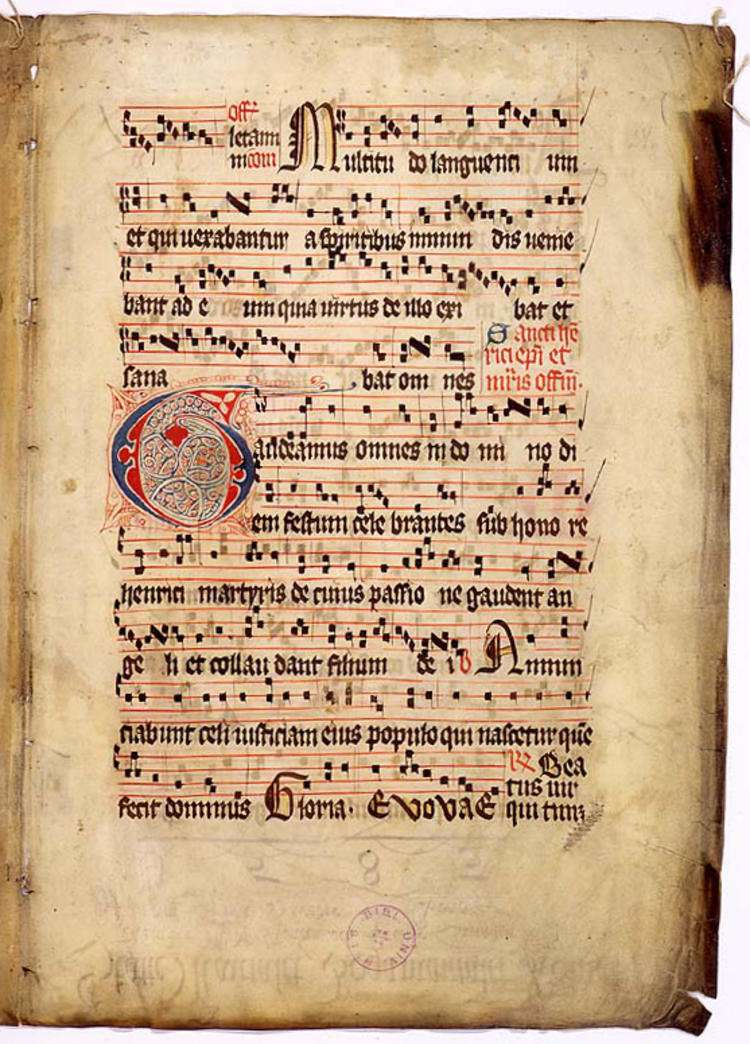

纽姆谱

我们在前面讲过:中世纪的音乐基本上靠即兴,靠口口相传。所以能把看不见摸不着的声音,变成可以准确阅读的标记,而且大家都能照着唱出来不走样,确实是不容易的事情。

我们现在知道,音乐家演奏音乐看的是五线谱,上面写满了音符。

小朋友们从小就学“五线谱,五条线,高音谱号放左边……”但是最开始,并没有音符。人们在经文上方写一些标记,来帮助记忆诵读的音节高低长短,叫“纽姆谱”。

但这根本没法知道每个音的音高和时值,还是不够准确。

当时也并没有现在的五线谱,只有一条线,后来慢慢的发展出2线谱、4线谱,9世纪的圣咏就开始使用4线谱了。

11世纪有位理论家规多,发明了一套六声音阶的唱法,以及便于教学的“规多手”。

复调音乐的发展要求音与音的对位更严谨,于是12世纪有了“节奏模式”。法国人加兰迪亚总结的一共6种,用纽姆谱标记。在巴黎圣母院乐派的作品中常常可以见到。

这种节奏模式是在三拍子的感觉中,归拢了长和短两种时值的组合。这种三分法源自当时宗教三位一体的理念。

到了13世纪,科隆的理论家弗朗科觉得之前的节奏模式还是不够严谨,提出了一种新的音符时值系统“有量记谱法”:用形状不同的音符来记谱,有长音符、短音符、小音符。

这是一个划时代的成就,人们也称之为:“弗朗科记谱法”。

在100年后的新艺术时期,新艺术时期音符的种类增加到5种。时值的二分法被接受,复调音乐里不仅每个声部歌词可以不一样,二分法与三分法混用的时值划分,也可以同时存在。

现在看来没什么稀奇,但在当时这反映了教会权威的下降和世俗因素的增长所引发的人们观念上的变革。

此时在经文歌的创作上,还有个“神乎其技”不得不提,叫做“等节奏”。

我们可以想象成“克勒”和“塔利亚”两个小盆友绕圈跑的游戏。克勒代表不断重复的旋律,塔利亚代表不断重复的节奏。其实“等节奏”是以数字为基础体现在作品的结构感中,加等节奏概念。

《弗威尔的故事》是这个时期的代表作,作者就是那位写了《新艺术》论文的维特里。这是一部讽刺诗剧,用各种动物形象讽刺当时法国宫廷中的丑恶行径,核心角色是一个叫弗威尔的驴子,最终把世界搞得一团糟。

既然说到14世纪的“新艺术”,必须介绍这位法国“新艺术”时期最著名的作曲家,纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut)。

马肖

马肖出生在法国香槟省一个叫“马肖”的小城。他著名到什么程度呢?一般来说,人们把马肖的去世算作“新艺术”时期的结束。

他的《圣母弥撒曲》是由一个作曲家创作常规弥撒套曲的最早例子。

此外他还写很多复调的世俗作品,比如先自己写一个有歌词的高声部,再配两个由器乐演奏的声部。这种风格叫“叙事歌风格”,区别于那种根据圣咏的定旋律所进行的创作,《只有她能数天上的星星》就是这样的作品。

新艺术时期的法国在加强君主制,而在阿尔卑斯山另一边的意大利则分裂成大小城邦。

以北部的弗洛伦萨为中心,音乐的发展有牧歌、猎歌和巴拉塔。收藏于此的《斯夸契亚鲁皮手抄本》是14世纪意大利音乐最重要的乐谱,收录了12位作曲家354首作品,还给每位作曲家配了肖像。

在中世纪开始近千年的时间中,音乐和它所在的世界都经历着剧烈的变化。

十字军东征接二连三失败,教会的势弱伴随着世俗化倾向的增强,鼠疫与骷髅之舞的流行,西方教会大分裂….赫伊津哈在《中世纪的衰落》中描写的十四世纪是绝望的时代。

人人恐惧世界末日,但也在黑暗中准备迎接“文艺复兴”的曙光。

当然,这样的上帝视角,对每一个具体的时刻,都显得不太公平。