荡平宇内

宣扬国威

是每位统治者的野望

弘扬佛法

普度众生

则是每位僧人的宏愿

两个看似毫无关联的愿望

却因缘际会下巧妙的结合起来

建造了第一个皇家石窟

云冈石窟

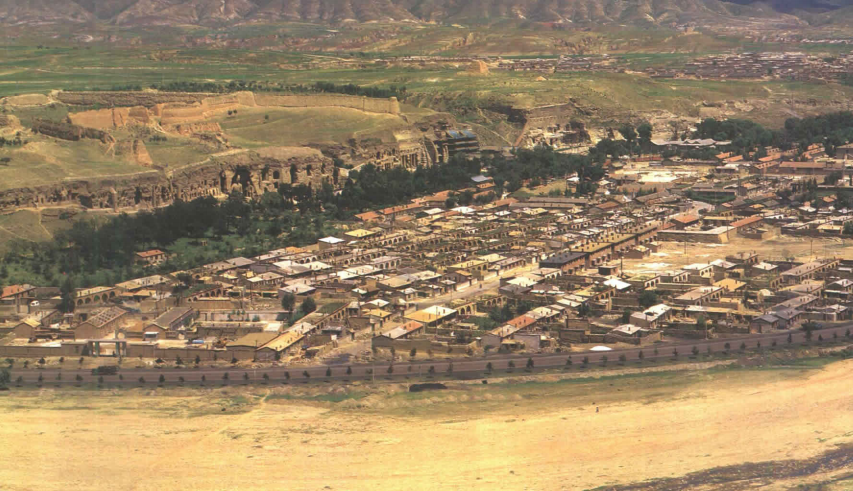

云冈石窟空拍图

北魏兴安二年(453)

平城内佛毁庙塌

人们正从时长六年的灭佛运动中醒来

东巡后返京的文成帝,与高僧不期而遇

御马却驻足不前,还张口衔住了僧人的衣领

昙曜也因此被皇帝识出

后立为沙门统

奉命开窟

沙门统昙曜

面临武州川

背依武州山

武周山川与云冈石窟位置示意图

古代工匠从垂直于地表的峭壁

解放了佛像

将原本深藏在磐石中的庄严

带进了人们的视野中

云冈18窟北壁东侧弟子像

颂经念祷

刊刻佛像

是佛教徒积攒功德的方式

但作为外来宗教

佛法一直被视为神仙方术

用于消灾解厄

或者祈求长生

何曾想过

终有一日皇室倾尽举国之力

只为了开凿大佛

云冈石窟山门

云冈石窟依山傍水

这座展现拓跋氏强盛国力的纪念碑

威武庄严的镇守着武州河畔

山水之间俨然佛国世界

云冈石窟空拍图

曾目睹佛像真容的郦道元

深感石窟工程的浩大

留下了

“凿石开山,因岩结构;真容巨壮,世法所稀;

山堂水殿,烟寺相望;林渊锦镜,缀目新眺”

▲

(出自《水经注》卷十三·㶟水)

的字句

如果放眼世界

云冈石窟简直是

“公元五世纪世界美术雕刻的最高水平”

▲

(出自云冈研究院《云冈石窟佛造像》)

云冈第8窟后室南壁 明窗西壁 供养菩萨

乍听之下

好似夸大不实

但事实上

它确实是划时代的奇观

云冈石窟全景图

起源

坐拥半壁江山的拓跋氏

开创了

文化共融、释道共存的社会

其中尤以佛教大为盛行

那是一个平城到处可见僧人的时代

北魏开国皇帝道武帝拓跋珪

自开国君主道武帝开始

礼遇沙门

下诏大兴佛寺

便是社会常态

立坊炼丹

设置仙人博士

更是君王所好

只不过

服食丹药后中毒身亡的事件屡见不鲜

黄老之术也开始被君王倦怠

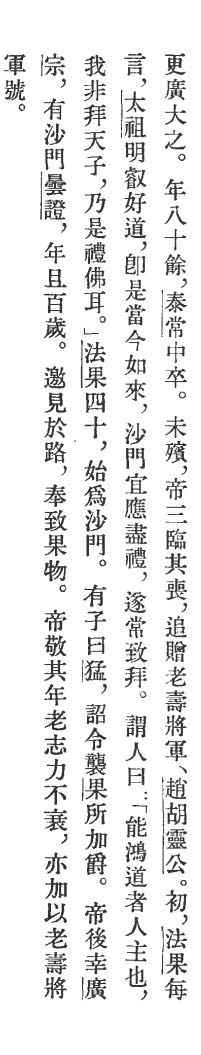

出自《魏书·释老志》

僧统法果

则称道武帝为“当今如来”

一句

“我非拜天子,乃是礼佛尔”

完美的结合了“胡族”与“胡神”

此后

北魏帝王

既为如来

更胜于君权神授之威

佛法也跃升国教

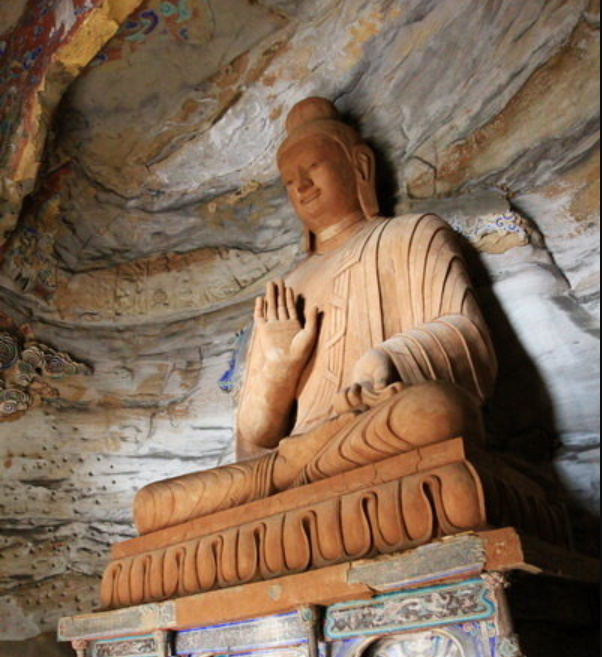

云冈第5窟北壁坐佛

盛极一时的佛法

在社会中如火舌窜开

但时人并非崇道敬佛

实际上

“相与入道、假慕沙门”

求佛问道

只是用于逃税避役的漏洞

锐志武功的太武帝

早已心生灭意

又逢盖吴起义

长安寺院中暗藏的兵器

贵族寄存的财宝与女眷

均在太武帝面前一一查出

盛怒之下

太武法难爆发

除了寺毁庙塌

笃信佛法的太子拓跋晃

也冤死其中

云冈第16窟东壁中层二佛并坐

经历灭佛运动

又惨遭丧父之痛的拓跋濬

承受了那个年纪不该承受的伤痛

接手了祖父清扫过的平城

云冈第16窟北壁菩萨像

“密持法服器物”

又有幸历劫归来的昙曜

肩负了复兴整个北魏佛法的重担

回到了寺毁庙破的平城

平城寺内

新建的五帝如来像

是道人统师贤的贡献

但赤金铜像

终不能抵法难浩劫

于是

自然山石

成了昙曜最好的选择

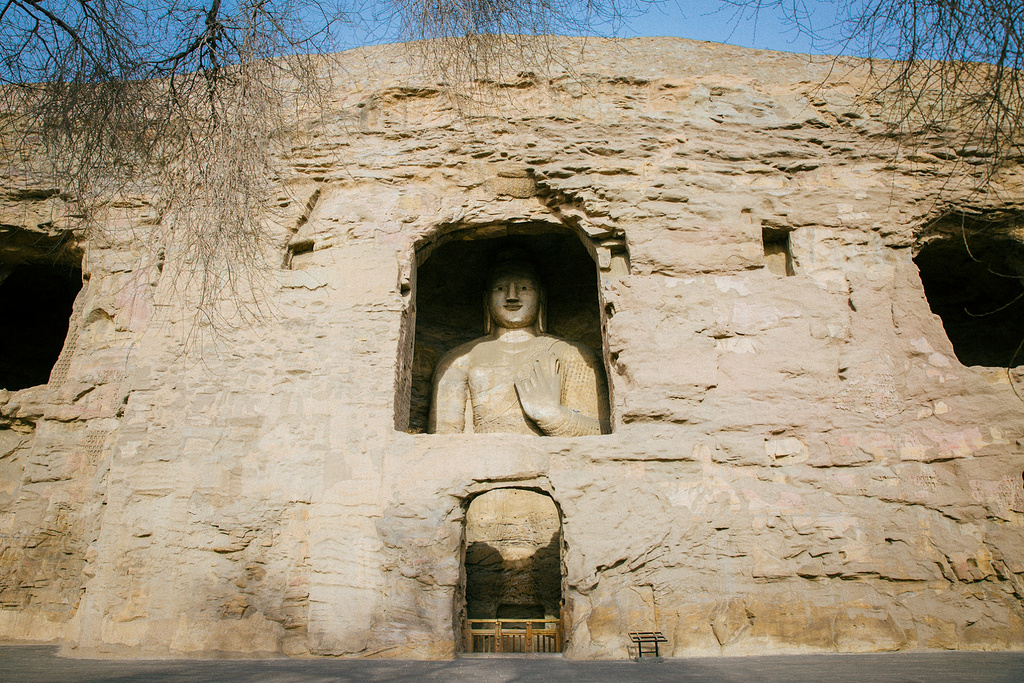

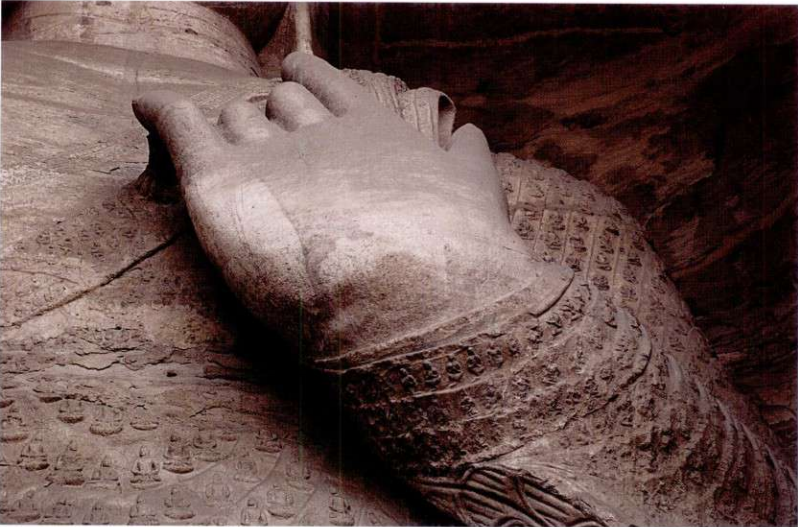

云冈第20窟露天大佛

开凿顺序

开山凿窟

有自成一体的规划

从上而下

从外而内

从粗而细

是建造石窟的主要原则

山体开凿示意图

早在云冈以前

开造石窟已自西一路东渐

但皇室需要借助宗教

而宗教需要仰赖朝廷

这却是中国史上头一回

大同以西,早于云冈石窟的敦煌莫高窟,第一个洞窟是由僧人乐遵自行开凿

武州塞畔

最初的模样

是略带倾斜的坡面

或垂直陡峭的崖面

武州山体示意图

石匠自山顶向下开凿

石窟的开始

只是一扇门洞

便是悬在石窟顶上的明窗

云冈第18窟立佛

开天

石匠自明窗开始向内开凿

于是

石窟的天顶逐渐成型

紧接着

打石匠

根据图稿开凿佛首

凿花匠

雕刻天花辐射装饰

此起彼落对的敲击声

不绝于耳

在昙曜看来

打造不灭石佛的心愿

才刚刚开始

云冈第3窟明窗

辟地

伴随着铿锵声

大小石块不断运出洞窟

佛像也终于有了眉目

凿石匠向下粉碎了立足之地

石佛的手足

逐渐摆脱坚石的束缚

打石匠与凿花匠

一如既往的

造型刻花

唯一不同的是

凿石匠

打破了山墙

石窟就此有了大门

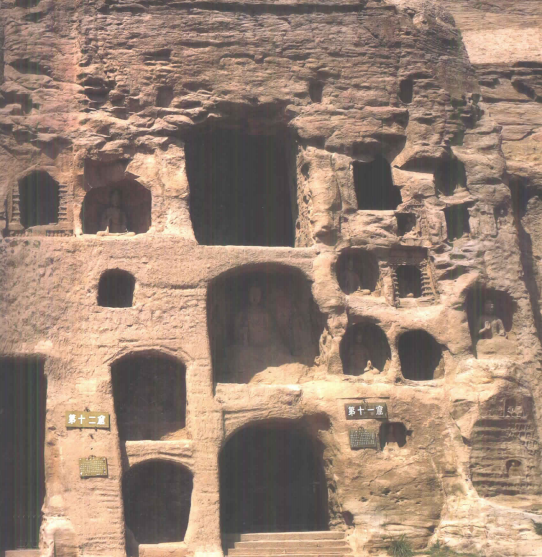

云冈第11窟外景

云冈石窟的编号

是考古发掘的顺序

并非石窟当年建造的次序

在文成帝复法之后

平城内

铸有五尊金碧辉煌的释迦帝王铜像

昙曜奉命复法

则开凿了五尊帝王石佛

这是云冈石窟中最早的工程

世称“昙曜五窟”

一期工程

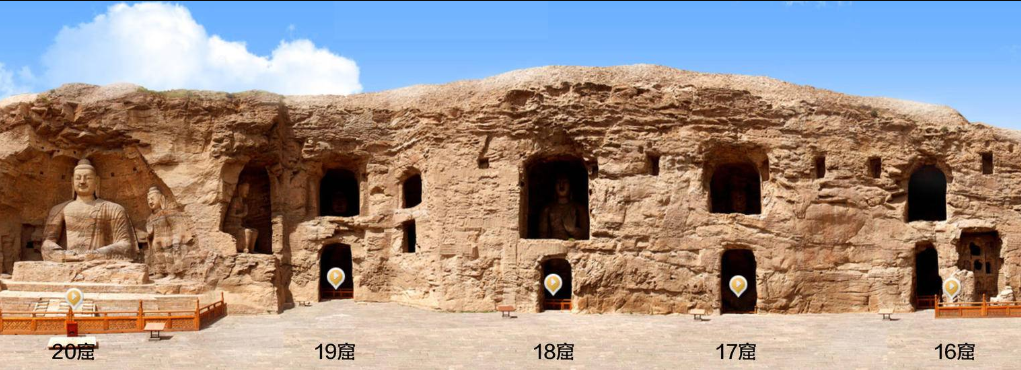

云冈第20窟

昙曜五窟

窟内均有宏伟石佛

最高者达17米

五窟都是椭圆穹窿顶

状似穹庐

与鲜卑族常用的毡帐

如出一辙

将民族传统化作佛的居所

是文化融合最好的手段

昙曜五窟

贰拾窟

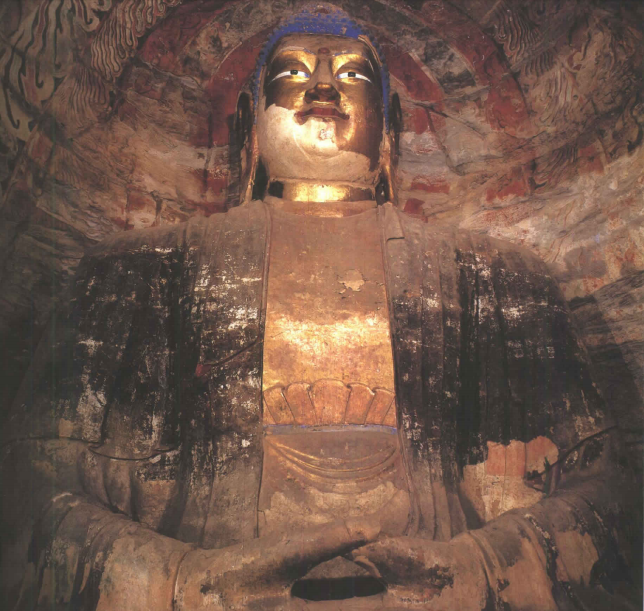

昙曜五窟中

唯有20窟前壁坍塌

盘坐其中的石像

摆脱了穹庐的笼罩

此后

到访云冈的旅者无不驻足眺望

大佛也得以放眼天下

于是

露天大佛

俨然成为了云冈石窟的代表

云冈20窟露天大佛

身披袈裟

结跏趺坐

双手施禅定印

双目炯炯有神

这充满异域风格的石佛

是犍陀罗艺术传入中国后的新形态

佛像造型中的

“三十二相、八十种好”

▲

(出自《中阿含经·三十二相经》与《大般若经》)

都在此表露无疑

云冈20窟露天大佛头部

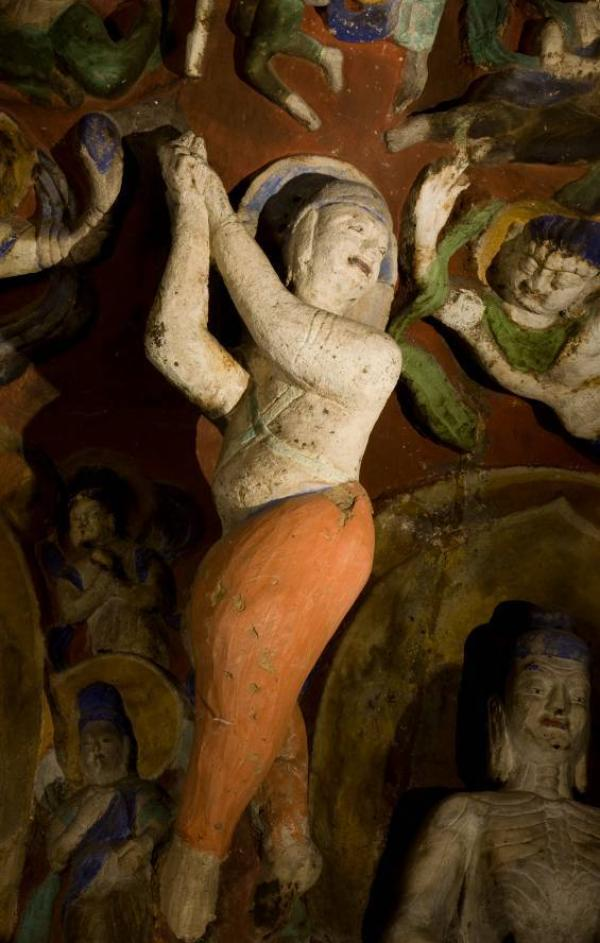

菩萨形飞天

头戴花冠

手捧花团

凌空献瑞的姿态

就藏在露天大佛背光之中

云冈20窟大佛背光西侧 菩萨形飞天

用于装饰补白的伎乐天人

在云冈石窟有了全新的样貌

一改西域衣不蔽体的展现形式

取而代之的

是婀娜却又儒雅的中国风

云冈20窟大佛背光西侧 跪姿供养人

壹拾玖窟

露天大佛看似巨大

却并非五帝石佛中最高大者

“高者七十尺,次六十尺”

与露天大佛相邻的19窟

才是云冈七十尺石佛的所在地

云冈19窟坐佛

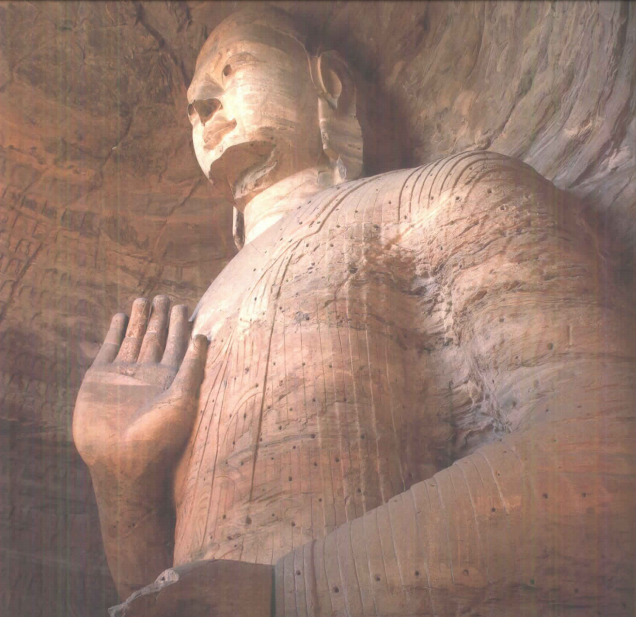

施无畏印的巨型石佛

与露天大佛同穿凉州式袈裟

云冈19窟坐佛手施无畏印

严肃穆静

施无畏印的模样

却显得难以亲近

尤其是进窟后

仰望石佛的角度

更是让人折服

云冈19窟坐佛

石佛硕大

窟前空间却极小

观者不可直视

只得仰望

似乎是早已设计好的礼拜视角

若妄想从明窗窥见大佛

就如凝视深渊

只会倍感压抑

云冈19窟外景

大佛之后

别有洞天

云冈最早的佛教图像故事

罗睺罗姻缘

就刻画于窟壁之上

佛陀右手施无畏印

于佛子罗睺罗身旁

云冈19窟南壁上层西侧 罗睺罗姻缘

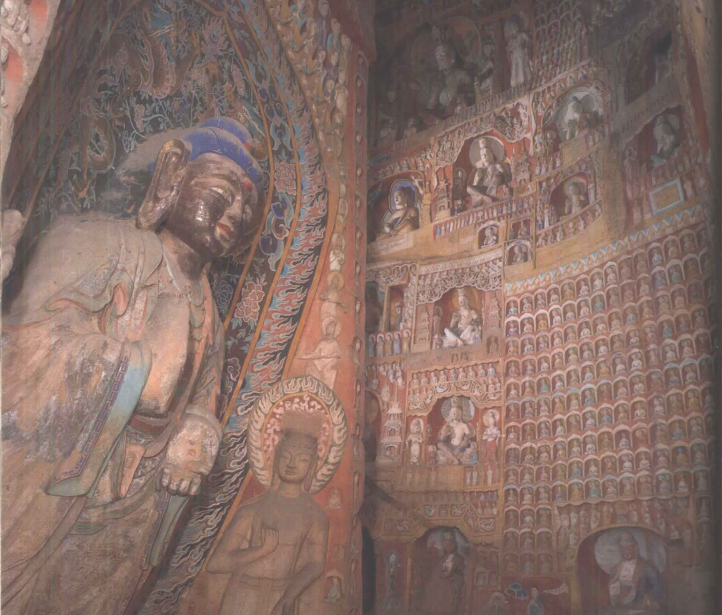

壹拾捌窟

立于18窟外

有较门洞为大的明窗

也可见石佛漠然凝视

乍看之下

似乎与19窟颇为雷同

但实际上

18窟的大佛

却是独具匠心

云冈18窟外景

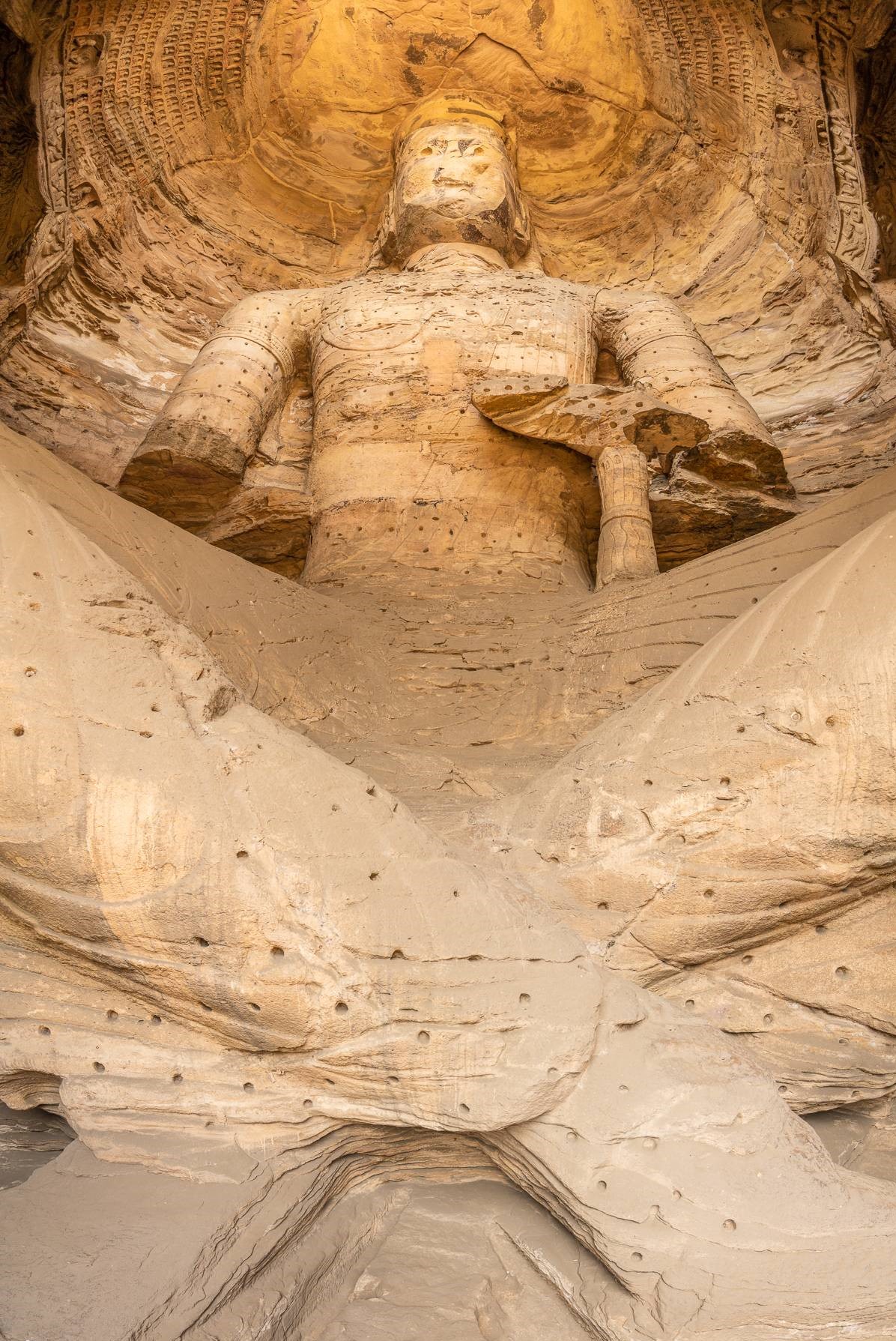

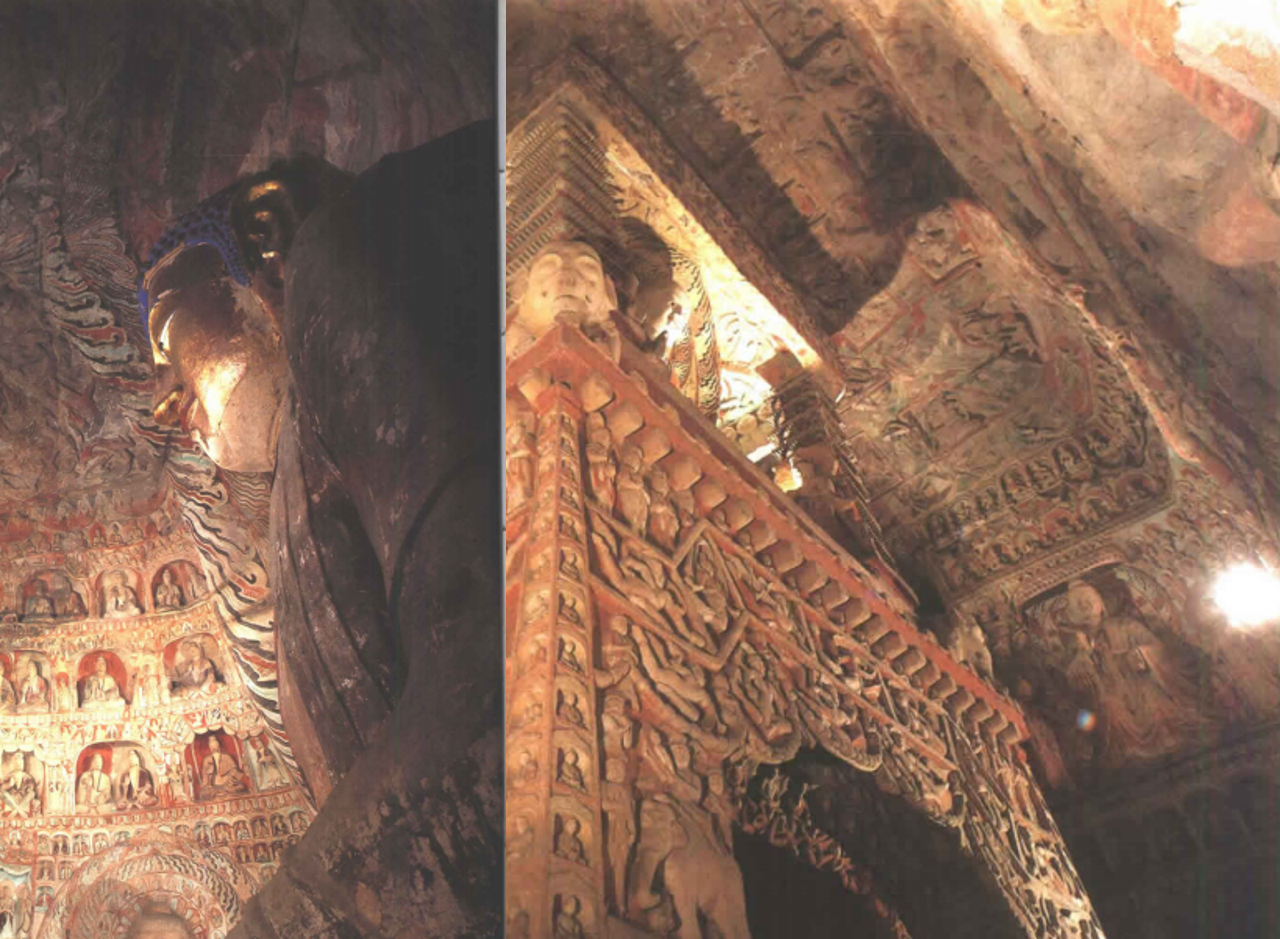

身着千佛袈裟的立佛

手握衣角

耸立其中

云冈18窟立佛手握袈裟衣角

下身短而上身修长的比例

是北魏工匠巧妙运用透视使然

云冈18窟立佛全身像

立于窟中

驻足仰望

深感佛容巍峨庄严

匀称和谐的比例

是远在1500年以前

早已深谙缩短透视原理的工匠

艺术造诣的里程碑

云冈18窟内景

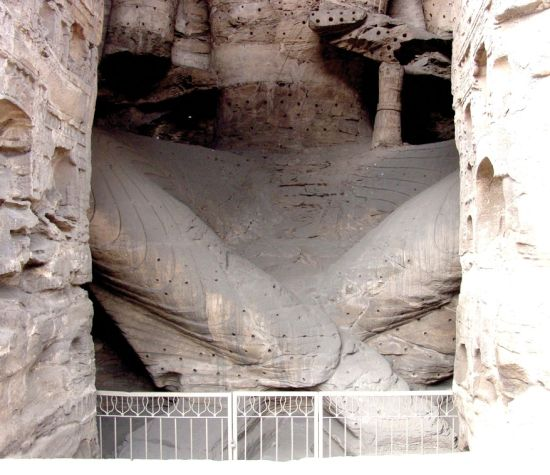

壹拾柒窟

不同于过往石佛姿态

或坐或立

云冈17窟的主尊

“交脚弥勒菩萨”

呈双脚交叉之姿

是凉州模式的延续

云冈17窟交脚弥勒菩萨

三世佛中

燃灯,为过去佛

释迦,为现在佛

弥勒,为未来佛

法果之后

当今天子即为释迦

而太子

则被视为弥勒

尚未出家的悉达多

即是未来的佛陀

交脚菩萨之上

戴花冠、佩璎珞、环珠钏

一切均以王子衣着配饰为原型

云冈17窟交脚弥勒菩萨,身着王子配饰

陷地一米的窟底

据说是工匠开窟造像时的误判

过长的足部

没入地面

为了石佛的完整

凿地一米

才使法身周全

云冈17窟交脚弥勒菩萨足部

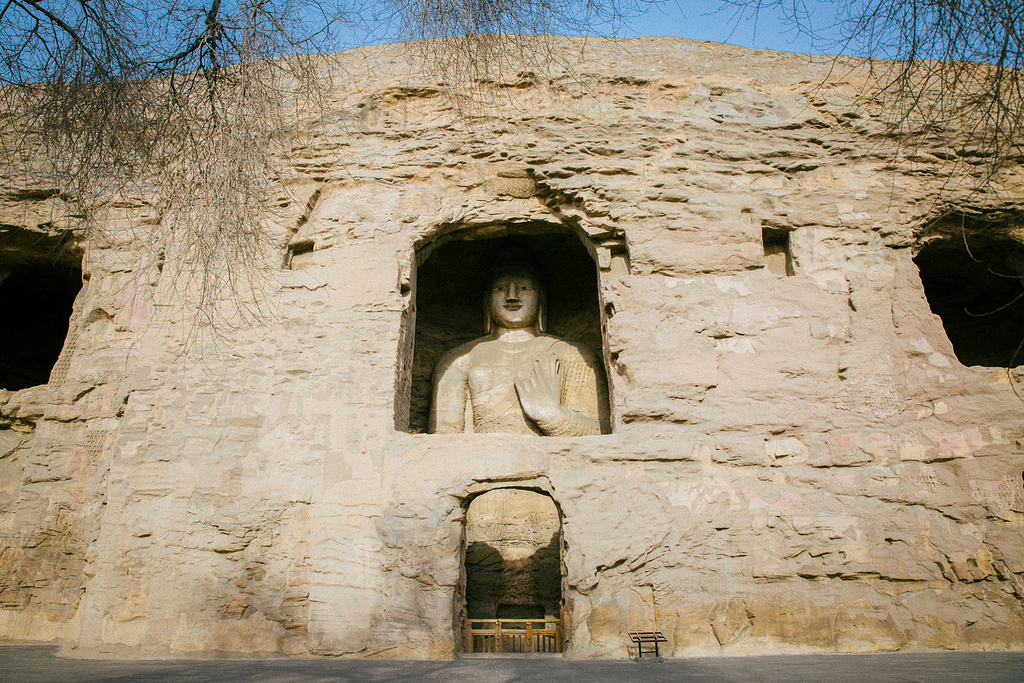

壹拾陆窟

位于五窟中最东侧的16窟

洞窟形制虽无变化

却有着不同于其他石佛的衣着

云冈16窟立佛

昙曜五窟开凿之际

本土风格尚未成型

凉州模式仍在延续

阔眼高鼻

袒肩袈裟

各式来自西域的犍陀罗风格充斥其中

云冈16窟立佛的扩眼高鼻

迟至太和年间才竣工的16窟主尊

是昙曜五窟中

唯一一座身着汉式服装的石佛

身着褒衣博带式服装的如来

已是本土化的样式

云冈16窟立佛身着褒衣博带式佛衣

二期工程

褒衣博带式佛衣

是中国式佛教的重要指标

太和十八年

孝文帝下令革衣服之制

从此胡人改穿汉服

此后

佛像衣着也有显著的改变

“胡人”、“胡神”从根本上彻底融入汉文化中

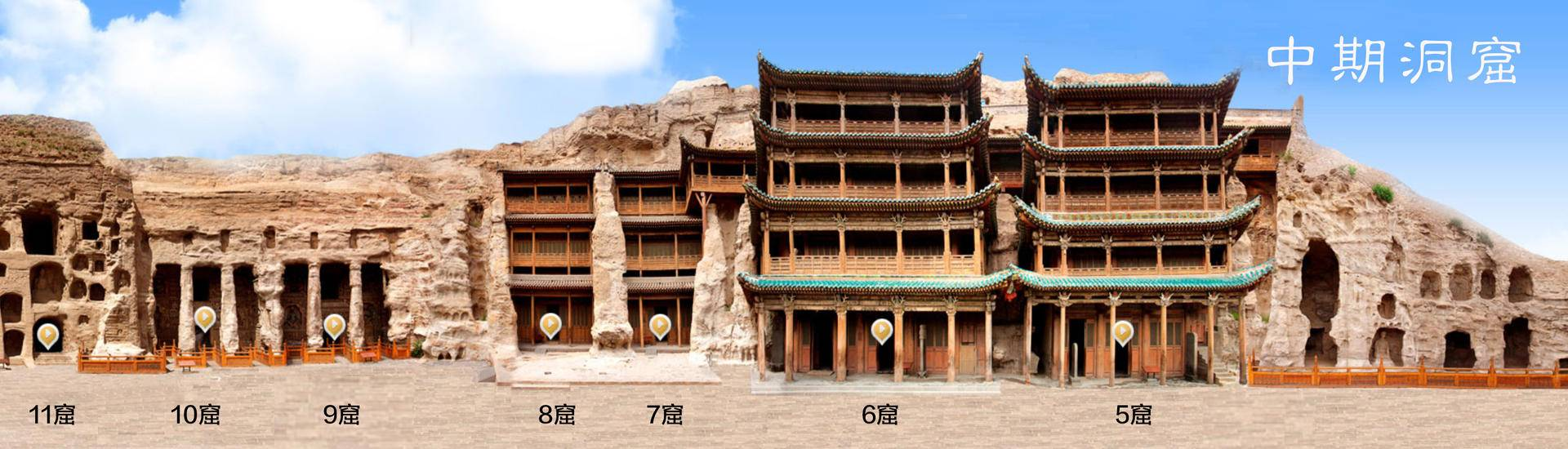

云冈石窟二期工程示意图

太和时期

正值北魏国力最盛之时

此间开凿的云冈二期工程

以繁复、华丽的技术著称

二期石窟多两两为一组

称为双窟

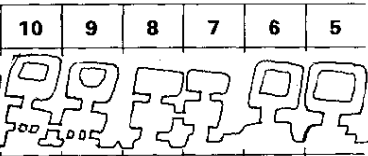

云冈5-10窟的窟形示意图,引自宿白《中国石窟寺研究》

在昙曜五窟竣工以前

文成帝便与世长辞

继位的献文帝崇佛尊法

潜心修行

无意王道

遂禅让皇位于年仅五岁的拓跋宏

年幼登基的孝文帝

大权旁落于祖母冯太后手中

一时间

临朝听政的文明太后

与孝文帝共称“二圣”

此间开凿的石洞

均为双窟

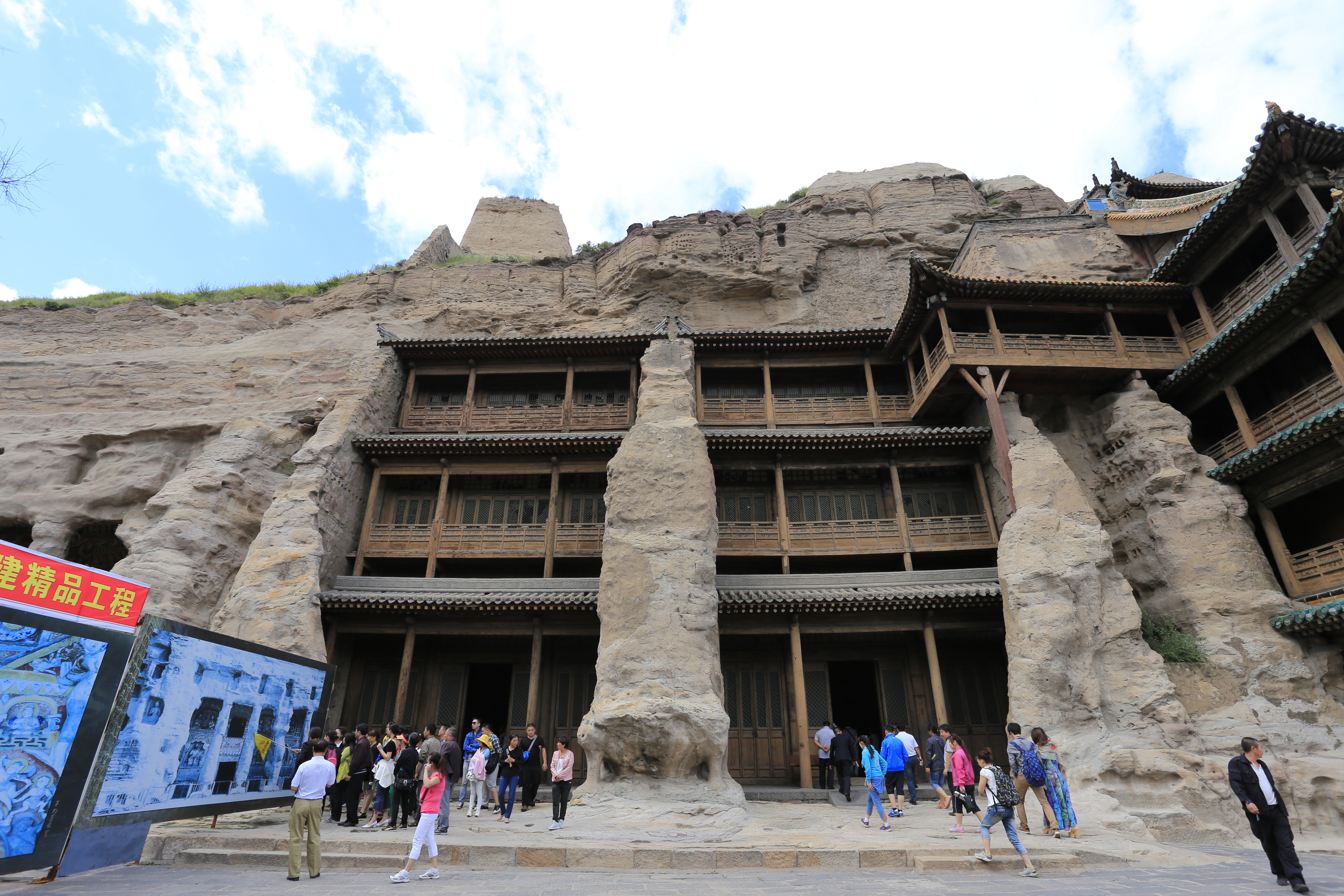

云冈7-8窟外景,云冈石窟中最早的双窟

柒、捌窟

云冈双窟

一改昙曜五窟穹庐式的结构

平面多呈长方形

窟内又分前后两室

7、8两窟前均建三层木构窟檐

前室之间有过道相连

整体布局呈镜像对称

云冈7-8窟外景

七八双窟内均采仿木结构建筑

四壁天花

绚烂异常

藻井格中雕饰团莲

梁枋之间满布飞天

云冈第7窟后室天顶

五华洞

云冈第9-13窟

并称五华洞

其中满布清代泥塑彩绘

繁复绚丽

云冈第12窟前室

但实际上

石窟设计的原样

并非5窟一组

而是2、3成对

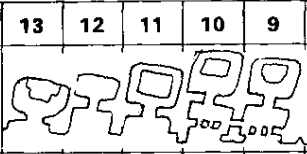

云冈五华洞窟形示意图,引自宿白《中国石窟寺研究》

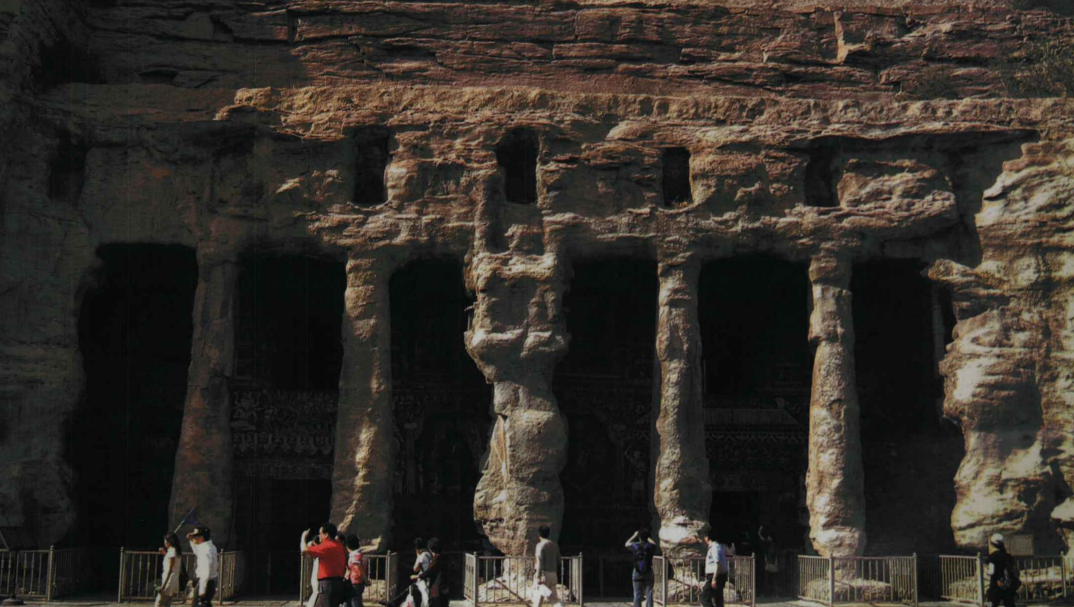

玖、拾窟

坚石立柱、仿木前廊

是云冈9-10窟的标志

窟前耸立的七柱

或为狮象承负山岳

或为象趺背载千佛

无处不展现武州山岩的气势万钧

云冈9、10窟外景

千斤重石背后

是华丽万千的彩泥雕塑

云冈9、10窟前廊

一时间

坚石岩洞

恰似有了沉木的香气

末世不毁的磐石之上

是有如中国古建般的锦绣外衣

云冈9、10窟前廊天顶

好似翻模复制的双窟

再现汉式殿堂风华

但无与伦比的繁华之下

暗藏玄机

云冈9(右)、10(左)窟后室明窗顶部

云冈第九窟

主尊为释迦像

云冈第9窟主尊释迦像

云冈第十窟

主尊为弥勒像

云冈第10窟主尊弥勒像

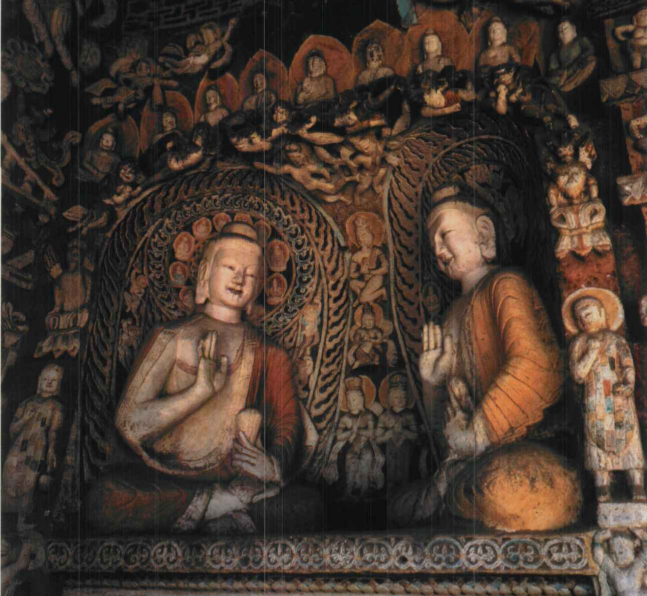

在7-8窟中仍为三世佛并存的两佛

已渐成分庭抗礼之势

与此同时

二佛并坐的装饰

也从往日填充补白的地位

转为装饰主体

云冈17窟西壁二佛并坐龛

二佛并坐

源于法华

释迦传授妙法莲华经之际

多宝巨塔自地涌出

塔中多宝佛诚邀释迦入塔

并分予半座

于是

释迦与多宝二佛并坐弘法

何曾想过

往昔二佛共渡众生

恰如今日帝后共治天下

云冈第9窟前廊北壁西侧第三层佛龛

五华洞双窟之后

11-13窟

是有如现世佛国的完整布局

中心佛塔、天人佛国、巨石佛陀

一应俱全

再创云冈石窟新高度

云冈第11窟(左)、第12窟(中)、第13窟(右)

壹拾叁窟

云冈十三窟

文殊菩萨洞

巨石佛陀

形神硕大

状似昙曜五窟如来帝王像

却无处不显匠心独运

云冈第13窟主尊

佛陀掌下

不见孙猴

但见四臂力士

举臂托腕

神态自若

云冈第13窟主尊西侧

过往巨佛

佛掌或相连于胸前

云冈第19窟主尊西侧

或有肘撑于其下

云冈第17窟主尊东侧

他处均不见13窟中大佛掌下的巧思

匠心独运

云冈唯此一处

云冈第13窟主尊菩萨像与四臂力士

壹拾壹窟

中心塔柱窟

是云冈11窟的核心样貌

瞻仰大佛

仅得窥见佛法光芒

入塔观像

方能沐浴释道神妙

云冈第11窟中心塔柱

壹拾贰窟

望佛威仪、心生敬畏

右旋观礼、心生憧憬

在巨佛与宝塔之间的12窟

是满布伎乐天人的音乐窟

云冈第12窟前室天顶

只见

伎乐奏曲

云冈第12窟前室天顶伎乐

天人舞蹈

云冈第12窟前室天顶天人

仿佛置身西方极乐

歌舞升平的和谐场面

与窟外的黄沙峭壁形成鲜明的对比

北魏宫廷、世俗文化

在此表露无疑

宫廷交响乐

就在佛国世界中不停演奏

伍、陆窟

石构仿木

是北魏释道防范法难的应对方式

窟前木寺

却是后世用以保窟护佛的诚意之作

云冈第5第6窟

是太和年间登峰造极的新形态双窟

云冈第5、6窟外景

两窟内部结构相同

但布局却大相径庭

云冈第5窟(左)、第6窟(右)内景

云冈第6窟

又称释迦佛洞

形制为塔庙窟

云冈第6窟中心塔柱佛龛

虽与第11窟相同形制

但雕饰华丽的程度

却过之而无不及

云冈第6窟中心塔柱

窟中塔壁

无不精雕细琢

云冈第6窟南壁中层中部佛龛

入塔观像的僧众

依循沙门佛规

右旋礼佛

鱼贯而入的信徒

只得眼花缭乱

啧啧称奇

云冈第6窟

也被誉为“云冈第一伟窟”

云冈第6窟中心塔柱南面上层佛龛

与第6窟划为双窟的第五窟

并不具有中心佛塔

窟中所有的

是云冈石窟中最大的石佛

云冈第5窟主尊

云冈第5窟又称大佛洞

根据窟中题记

最早不超过太和十四年

这一年

也正是冯太后去世

孝文帝彻底掌权的一年

规模宏大

甚至超越昙曜五窟的大佛

是孝文帝在云冈石窟最伟大的纪念碑

此后

云冈石窟的大佛也成为绝响

心中早已谋划多时的迁都大业

也预示着云冈石窟工程的没落

冯太后下葬大同方山永固陵

叁窟

太和十八年

掌握实权的孝文帝

借口伐南齐

带领百万雄军挥师南下

名义上的攻城略地

确是货真价实的南迁都城

远在平城一隅的云冈石窟

也随着皇室的离去

统治者托付的工匠

也落下了最后一声铿锵

云冈第三窟

就是未尽的皇家石窟工程

云冈第3窟外景

从平城到洛阳

不只是皇室贵族的迁移

也是金石巧匠的被迫跋涉

太和之后

云冈石窟二期工程戛然而止

留下的

只有匆匆离去的凿石遗痕

云冈第3窟取石遗址

三期工程之后

举兵南下

马背之上

孝文帝心中构思的

是洛阳城旁

伊水河畔边的龙门石窟

河南洛阳龙门石窟

平城边上的云冈石窟

只剩下遗留的信徒

依旧恪尽绵薄之力

刊刻凿窟

累功积德

尽管真容不再巨壮

但依旧是信众所希

于是

在昙曜五窟西侧

信徒齐筹善款

再响铿锵……

云冈石窟西部窟群外景