前因:李陵兵败投降事件;后果:第一部纪传体通史《史记》诞生。

文/全历史 范范之辈

前因

李陵兵败投降事件:公元前99年,西汉大将李广的孙子李陵在与匈奴作战中,因为寡不敌众,兵败投降。

公元前99年,汉武帝一怒之下将他的太史令司马迁投入大牢,并施以宫刑极苦。这一切的起因来自前线的汉匈战争。当时,大将李广的孙子李陵在与匈奴作战中,因为寡不敌众兵败遭围。

前线战败的消息传到长安朝堂上之后,汉武帝本来希望李陵能够死守到底,哪怕战死沙场。结果,他却投降了匈奴。这让皇帝非常愤怒,群臣开始声讨李陵的罪过。

这时,只有太史令司马迁肯为李陵说句公道话。

他向汉武帝极力申诉:李陵平时是一个对父母懂孝顺、对朋友讲信义的人。他为人谦虚礼让,对士兵恩信有加,还能够在国家危急时刻奋不顾身征战前线,大有国士的风范。

原本这只是大汉朝堂上大臣的一次正常谏言,司马迁的初衷也只是想宽慰打了败仗的皇帝,堵塞那些见风使舵、诬陷李陵的言论。

更何况刚刚承袭父亲司马谈职位的司马迁,只是一个负责记载史事、编写史书的小小太史令。人微言轻,不会有太多人关注他说了什么。

可做官纯粹的司马迁哪会知道,这件事背后有更为复杂的势力对决。李陵在此次对匈奴作战中只是一名年轻的副将,主帅正是贰师将军李广利,也就是正得势的宠妃李夫人的哥哥。

大汉王朝曾经因为名将卫青、霍去病在河西之战、漠北之战中,大败匈奴,威震西域。如今汉武帝怎能容忍这样的败绩。他顿时感到大汉王朝的颜面扫地。

接下来就是谁要为这场败仗负责的事了。自然不能是自己宠妃的亲哥哥,况且李广利还有功劳傍身。而副将李陵居然投降了敌人,顺理成章地在皇帝和百官面前背上了“败北加叛变”的黑锅。

可司马迁却看到了不公。他直言李陵带领的兵卒才不满五千人,却能够深入敌军要地,同单于连续作战十多天,杀伤的敌人远远超过自己的军队人数。李陵这样转战千里,断绝退路、弹尽粮绝。可救兵仍然没有到来,士兵伤亡成堆,最终无奈投降。

司马迁甚至猜想,李陵之所以没有殉国,而是选择投降,是想寻找机会继续报效汉朝。

他的直言最终触怒了皇帝。汉武帝认为眼前的这个小小史官表面是在为李陵辩护,实则暗示贰师将军李广利没有尽到他的责任,甚至有可能在讽刺皇帝自己劳师远征,却战败而归。

于是,司马迁大祸临头了。随即就被定为“欲沮贰师,为陵游说”的诬罔罪名,投入大牢。李陵后来也因为公孙敖谎报他为匈奴人练兵,而被武帝灭族。

诬罔之罪是大不敬之罪,按律当斩。司马迁心想就这样死去,即使名节保住了,可父亲要他著书的遗命还没有完成。而自己想要“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的志向还未实现。这样一死就好比“九牛亡一毛,与蝼蚁之死无异”。

除了死,还有一个选择,那就是处以宫刑赎身。

承受宫刑之苦对司马迁产生了重大影响,让他成为士大夫中的异类,终生受辱。在司马迁给朋友写的书信《报任安书》中说,“肠一日而九回”,“每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也”。

结果

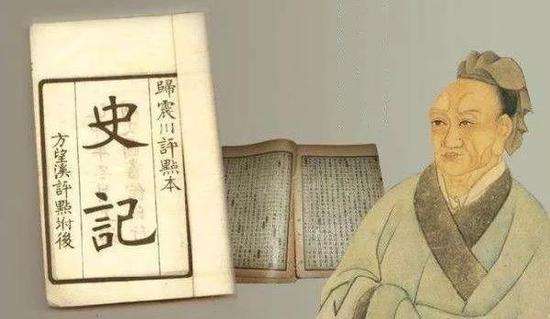

《史记》诞生:遭受宫刑的司马迁从此发奋著书,最终成就了第一部纪传体通史《史记》。

结论

司马迁遭遇的李陵之祸改变了他的生死观和对社会本质的认识。这才有了“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”这样深刻的认知,更加成就了“史家之绝唱,无韵之离骚”的《史记》。