前因:石渠阁会议;后果:确立“三纲六纪”。

文/全历史 李曳白

前因

石渠阁会议:它开创了汉朝官方召集学者,讨论儒学问题的先例。

公元79年,白虎观会议在东汉都城洛阳召开。

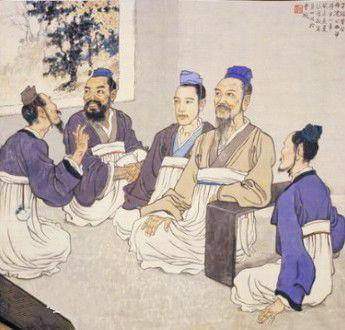

这是一场举世瞩目的研讨儒家经典的学术会议,前来参与会议的人,都是当时主流学问经学的研究大师,比如与会者贾逵,就是著作等身的经学研究者,他的经学研究作品多达百万字以上,都是有独到之见的创新作品,很受到当时学者的追捧,不但如此,贾逵还精通天文学,被当时学界称为“通儒”。

但贾逵在这次会议中的学术地位,并不是最高的,和他差不多的,还有魏应、淳于恭、杨终等很多人。最令人瞩目的,则是汉章帝的亲自出席和参与。会议在官方的倡导和支持下,主要的目的,是讨论对儒家经义的解释问题,最终的决定权,掌握在皇帝汉章帝刘炟手中。

刘炟是东汉的第三位皇帝,他性格宽容,喜好儒学,很受到父亲孝明帝的认可,因此被立为太子。即位之后的刘炟爱惜民力,按照儒家学说的要求勤恳治国。他在即位之初大赦天下,政令中描绘的治国理念,频繁提到儒学经典。但当时对儒学经典的解释复杂而不统一,刘炟就决定召开一次会议,来解决这个问题。

白虎观会议的召开,是经由皇帝一封诏书,以茶话会的形式,在愉快的氛围中展开的,但是并不像它表面看起来那样轻松。前来白虎观参加大会的经学大师们,其实更像是参加一场大型的考试。

这个目的,在汉宣帝此前颁布的诏书中,已经说的很清楚。他说自己想要继承祖先的基业,按照儒家的理想治理国家。可现在对儒家学说的解释纷繁复杂,想要以儒学为经典治理国家,就必须对这些复杂的学说做出梳理和澄清。也就是说,学术讨论的背后,皇帝还有着极强的政治目的,是一场非常严肃的会议。

会议的讨论程序也很严格,分别由魏应和淳于恭掌握,两人既是官员,也是经学方面的研究大师。魏应早年在洛阳求学,读书时候闭门苦读,即使身处繁华的洛阳城,也从不外出游玩,因此受到人们的赞誉。

淳于恭在儒学上的造诣也很深,由于学问广博、德行高洁,汉章帝特意派人请他来做官。研讨问题时,魏应负责提出问题,然后对前来参会的人员发问,由参会者对提出的经学问题进行回复,淳于恭负责记录众人的回答,然后将各种学说报告给皇帝,再由皇帝对最终的结果作出裁决。

白虎观会议顺应了儒学发展和国家治理的需要,但官方召集学人开会,并不是一个创举。早在一百多年前的汉宣帝时期,就曾召开过类似的会议,因为会议地点是皇家图书馆石渠阁,因此被称之为石渠阁会议。石渠阁会议曾涉及学术、政治和社会多方面的因素,这也被白虎观会议所继承。

学者们引经据典,各抒己见,讨论范围极广,比如讨论音乐问题,魏应出的题目,是为什么音律有宫商角徵羽五个音?有学者回答说,这是从五行学说衍生而来,五个音色对应着金木水火土的五行元素。

又如讨论政治问题,魏应问,为什么国家要立太子?有学者回答道,因为《春秋》之中有过记载,是为了预防奸臣篡逆,杀掉君主产生的动荡。人们熟知的“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的说法,也是在这次会议中得到了充分认可。这些观点由淳于恭汇总后,呈现给了汉章帝,最终由皇帝加以认可。

会后,所有经由汉章帝钦定的对经义的解释,由会议的参与者之一——著名史学家班固记录成书,最后题名为《白虎通义》,作为官方钦定的经典,被刊布于世。

后果

确立“三纲六纪”的儒家道德观念。

结论:儒家经典和谶纬之学相结合,儒家学说进一步神学化。