前因:巫蛊之祸和霍光专权;后果:儒生崛起。

文/全历史 拓跋云

前因

经汉武帝晚期巫蛊之祸以及霍光专权,朝堂庙宇亲情冷漠。汉宣帝需改变并树立自己的政治统治思想。

公元前51年,汉宣帝召开石渠阁会议。

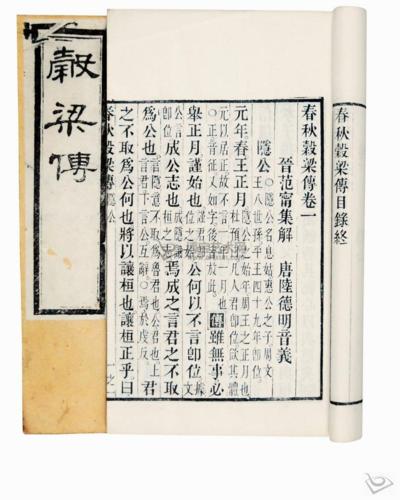

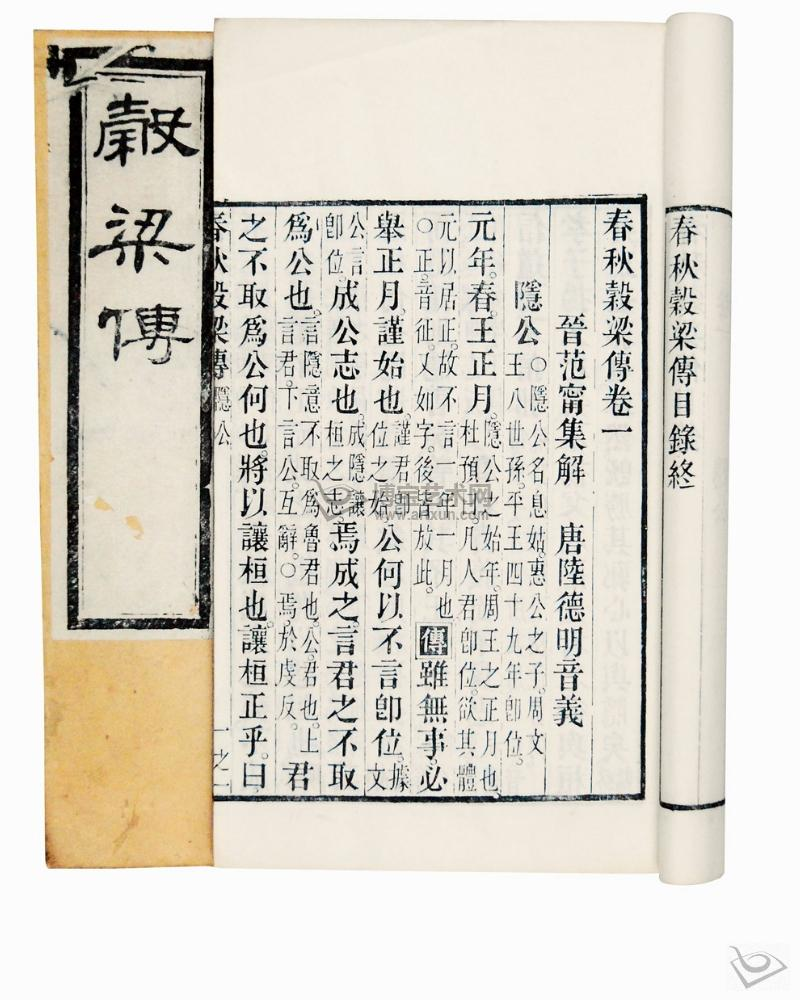

会议当场,名儒萧望之做主持和裁判员,汉宣帝也亲自裁定评判。对阵双方为《谷梁春秋》与《公羊春秋》,期间辩论激烈,纷纷阐释己方观点,评论异同。然而经过汉宣帝多年的酝酿,大多数参与会议的人深知皇帝的意思,萧望之也顺水推舟,最终判《谷梁春秋》获胜,为其立博士官。

石渠阁会议的历史意义在于,从官方层面打破《公羊春秋》一家独尊的地位,确认了《谷梁春秋》的学术地位。简单来说,《公羊春秋》更强调天人合一和皇权威仪,《谷梁春秋》强调礼法与情。时过境迁,前者是汉宣帝不再需要过分强调的,而后者则是所需要的。

为什么这么说呢?

汉宣帝一朝据记载天灾不断,共发生了包括地震、旱灾、水灾等10次大的灾害。其中有一次,全国四十九处爆发地震,当场就死亡了六千多人,连皇帝的供奉祖宗的宗庙都被震坏了。如果按照《公羊春秋》的说法,这些天灾均因汉宣帝昏庸无道了。事实上,大臣们也曾拿天灾来向皇帝劝谏。

汉宣帝一定是郁闷的。自小民间长大的他,对于老百姓的疾苦不可谓不知道,立志做个爱民如子的皇帝。可如今这天灾不断,严重打击他的政治合法性,怎么办?

汉宣帝是现实的。他打击霍光和霍氏家族,却坚决的执行着霍光修养生息的国家大政方针;他不喜欢自己的儿子,至少在政治理念上,与完全崇尚儒生的儿子刘奭是意见不同的,甚至预言“乱我家者,必太子也”。然而他却并未改换太子,只因历史和现实告诉他废立太子更不利于国家。

现实主义的他,此时也并没有一棒子将《公羊春秋》的这套学说打入冷宫,毕竟他需要《公羊春秋》在维护君王权威上发挥作用。于是他聪明的选择将这些天人感应的学说与他的施政结合起来。

具体来说,他一方面与此前的皇帝,如汉武帝一样,极力去宣扬在没有天灾时国家的政治清明。虽然汉宣帝时期天气忽然转暖,天灾增多是事实,但也有天灾被过分强调的主观因素。试问,哪个时代没有天灾呢?所以说,没有天灾的时候也是常见的。

另一方面,他依靠天人感应来施政。

我们看到汉宣帝统治时期一共有七个年号,其中有五个年号就与灾异有:地节、神爵、五凤、甘露和黄龙。前文提到一场地震死了6000多人,发生于公元前69年,于是那一年改年号为地节,希望“地得其节”。

同时,汉宣帝也用这些灾异调整统治政策。据记载,汉宣帝因灾害和祥瑞而颁布诏书,下达各种政令,在其亲政的20年间,多达23次。比如灾难时废除苛法,赏赐官吏和老百姓爵位、钱财和粮食等,以表示接受天责;而在祥瑞出现时,同样施以善法,以示皇恩浩荡。所以,宣帝时期出现“吏称其职,民安其业”的局面并不奇怪。

那么他为何又需要《谷梁春秋》作为补充呢?

汉宣帝之所以推崇《穀梁春秋》,其目的就是希望国家能够再次通过礼仪秩序稳定下来。自汉武帝开始,国家逐渐改变文景之治时的黄老学说,开始强调中央的集权和大一统。于是我们看到在《公羊春秋》思想下,汉武帝通过种种手段,对诸侯王势力进行了严厉的清洗。治淮南狱时,受到株连的高达万人。巫蛊之祸更是令汉宣帝成为直接受害者。

汉宣帝认为这些或许在当时有效,但即便如此,也都没有根除贵族与皇权之间的矛盾,反而引发了风俗的败坏,而此时已不同于汉武帝时期。于是汉宣帝选择《谷梁春秋》以强调宗法礼义、骨肉恩情来解决面对的矛盾。

当然,汉宣帝也并非猛然间提出此意向并迅速予以确认,而是花了很多时间,不断把《谷梁春秋》的思想用于执政和实践过程,同时不断扶植自己的学术力量。经过十余年的努力,《谷梁春秋》终于可与《公羊春秋》分庭抗礼,才决定开此会议最终确认。

后果

石渠阁会议令儒学成为统治指导思想,导致之后的儒生势力的崛起。

结论:石渠阁会议是对汉宣帝统治思想的总结,是对《谷梁春秋》的最终确认,也让儒学最终真正成为汉朝政治统治指导思想。