欣赏百件巴洛克名作,读懂巴洛克。

17世纪席卷欧洲,影响延续至今的巴洛克艺术,涉及雕塑、绘画、建筑、文学、舞蹈和音乐等领域,巴洛克作品,运用夸张的戏剧化效果,彰显运动性、华丽感,营造紧张、繁琐、恢宏的效果。

在此,我们通过百件巴洛克名作,读懂巴洛克。

罗马特莱维喷泉

(本文均选用高清配图,敬请耐心等待图片加载!)

卡拉瓦乔《酒神巴库斯》

卡拉瓦乔于1597年绘制的年轻的酒神巴库斯,画中展现了一位年少轻狂的美少年,一块白布随意的搭在身上,可能因为醉酒的关系,巴库斯流露出一丝暧昧的神情。

酒神巴库斯

卡拉瓦乔《以马忤斯的晚餐》

画家将这一瞬间动态定格,展现了卡拉瓦乔对画面戏剧化处理的娴熟技巧。

以马忤斯的晚餐(1601年版)

卡拉瓦乔《手提歌利亚头颅的大卫》

画中的大卫虽为胜利者,手提被歌利亚被斩下的头颅。即便杀敌成功,他的脸上却没有任何胜利的喜悦,他皱着眉抿着嘴,充满着矛盾的悲悯,甚至有一些厌恶。

手提歌利亚头颅的大卫

卡拉瓦乔《圣马太蒙召》

卡拉瓦乔的《圣马太蒙召》一作,还原了《福音书》中的故事,具有象征性地光线和手势,加强了画面的戏剧效果。

圣马太蒙召

卡拉瓦乔《圣母之死》

在卡拉瓦乔的《圣母之死》中,他犯下一个可怕的错误,他忽略了作品展示的地方——教堂,圣母死亡之后是升天,但他的画中,只有死亡,最终被委托创作的教会拒绝。

圣母之死

卡拉瓦乔《施洗者圣约翰的斩首》

画家试图让观者感觉看到的不是一幅画作,而是活生生发生在他们眼前的真实场景,一出正在发生的人间惨剧。

施洗者圣约翰的斩首

卡拉瓦乔《捧果篮的男孩》

《捧果篮的男孩》是卡拉瓦乔在罗马的早期绘画作品,体现了他自然主义的绘画风格,以其精准的描绘表现了日常生活的题材。

捧果篮的男孩

卡拉瓦乔《弹鲁特琴的男孩》

《弹鲁特琴的男孩》是卡拉瓦乔早期作品中的代表作,画面人物具有一种女性美,作品也带有着模糊的性暗示。

弹鲁特琴的男孩

卡拉瓦乔《老千》

《老千》采用现实主义的绘画手法,创造了一个典型的赌徒赌博的场景,巧妙地制造了一个错综复杂的人物关系。

老千

卡拉瓦乔《女占卜师》

卡拉瓦乔创作了不少大众喜闻乐见的主题,比如“占卜师”类题材的作品,在卡拉瓦乔笔下活色生香。藏于卢浮宫的《女占卜师》乃是一绝。

女占卜师

卡拉瓦乔《圣保罗皈依》

在《圣保罗皈依》中,人物动态的夸张和戏剧化,构图上的运动感,都带着巴洛克绘画的风格。有力地证明了卡拉瓦乔的绘画天赋和突破常规的能力。

圣保罗皈依(私人收藏版)

真蒂莱斯基《朱迪斯斩首荷罗孚尼》

《朱迪斯斩首荷罗孚尼》是真蒂莱斯基人生中的重要作品。在她笔下,朱迪斯不再是一个被动的受害者,而是一个勇于行动和复仇的女英雄,获得了前所未有的力量和英勇。

朱迪斯斩首荷罗孚尼

真蒂莱斯基《苏珊娜与长老》

真蒂莱斯基的《苏珊娜与长老》,完全颠覆了男性艺术家笔下窥视并带有欲望的画面。她以其女性视角,塑造了一个真实的受害者形象,还原了一个处于困境的女性的反抗。

苏珊娜和长老

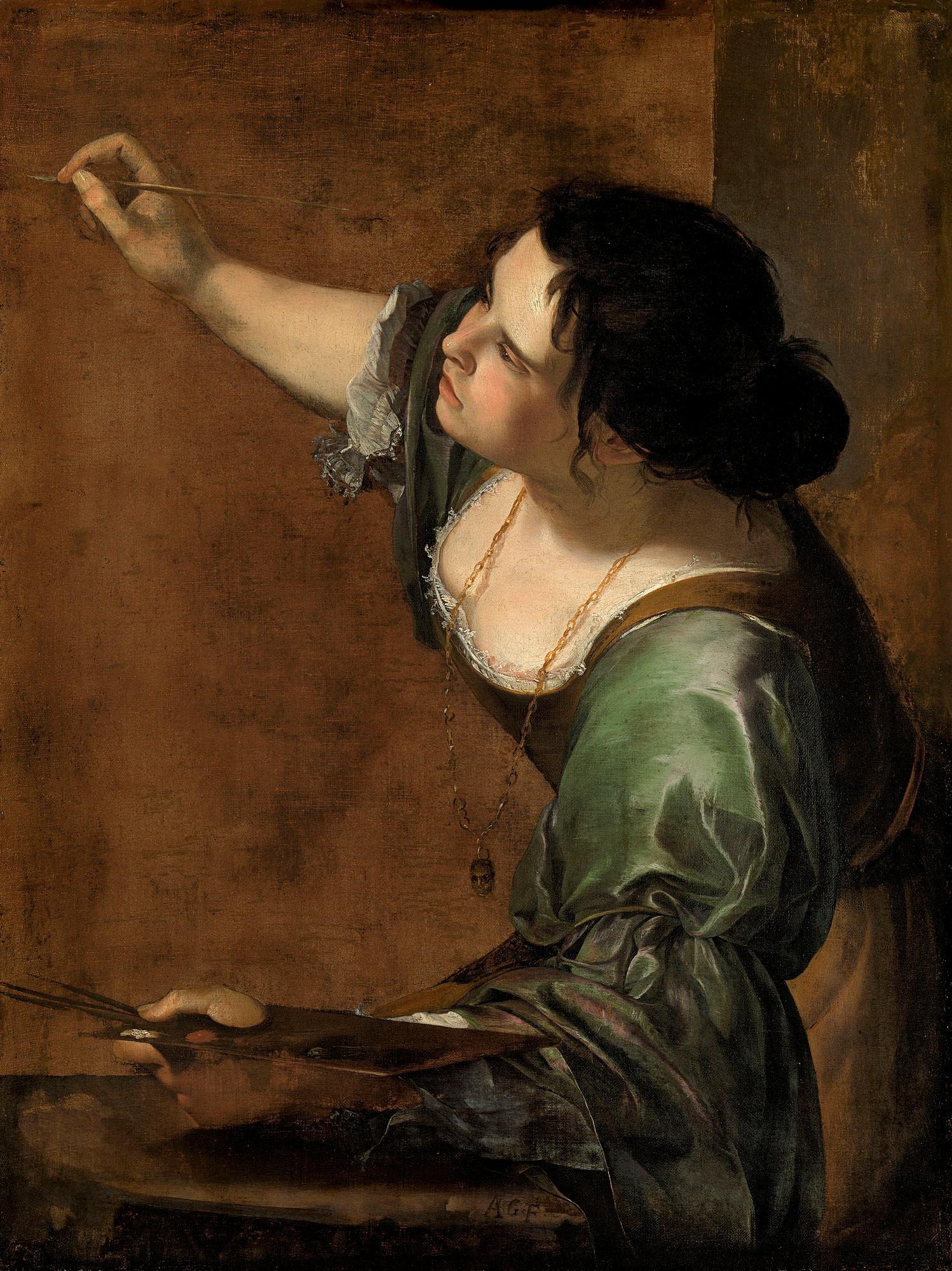

真蒂莱斯基《作为绘画寓意的自画像》

在《作为绘画寓意的自画像》中,真蒂莱斯基以略带俯视的角度,描绘了一位颇为自信的女画家形象,是一位成熟的女性艺术家的对于自己绘画事业和尊严极大的认可。

作为绘画寓意的自画像

卡拉奇《众神之爱》

卡拉奇1608年绘制于罗马法尔内塞宫的巨大循环壁画《众神之爱》,被视为将《变形记》以绘画方式表现的最好典范,被赞誉为“天神之爱主宰着人类之爱”。

众神之爱

卡拉奇

卡拉奇《逃往埃及》

在恬静的风景画《逃往埃及》中,卡拉奇创造了一种“理想化”、“古典”的风景样式。

逃往埃及(局部)

贝尼尼《圣特蕾莎的狂喜》

贝尼尼以视觉艺术的方式,极其生动地演绎出特蕾莎处于沉迷或狂喜中那一刻的状态。他将“狂喜”定格,以雕塑的方式呈现出来。

圣特蕾莎的狂喜

贝尼尼《阿波罗和达芙妮》

《阿波罗和达芙妮》讲述了这样一个故事:当阿波罗看到达芙妮后,一见钟情,深深的爱上了她,疯狂的追求她,惊慌失措的达芙妮,求助自己的父亲将她变成月桂树。

阿波罗和达芙妮

贝尼尼《普鲁托和普洛塞尔皮娜》

在《普鲁托和普洛塞尔皮娜》中,贝尼尼通过雕刻坚硬的大理石,获得逼真的效果:皮肤的质感,飞舞的头发与发带,普洛塞尔皮娜的眼泪,塑造出一个鲜活的少女。

普鲁托和普洛塞尔皮娜

贝尼尼《大卫》

贝尼尼的大卫,强调运动、变化和戏剧张力。大卫的身体成旋转状,仿佛下一秒中就要开始战斗,一种紧迫感油然而生。

大卫

贝尼尼《四河喷泉》

位于罗马纳沃纳广场的《四河喷泉》,以人类历史上四大著名河流,代表整个世界,并赋予人形,寓意基督教对全世界的征服和胜利。

四河喷泉

贝尼尼《圣彼得教堂青铜华盖》

圣彼得教堂青铜华盖,是雕塑与建筑史无前例的融合,显示出巴洛克艺术的综合性、豪华性、装饰性、戏剧性等特点。

圣彼得教堂青铜华盖

圭多·雷尼《曙光女神》

圭多·雷尼的代表作《曙光女神》,融合了卡拉奇和卡拉瓦乔两位大师的优秀技法,赋予了画作单靠人物永远无法表现出的情感力量,后世称之为巴洛克古典主义。

曙光女神(局部)

科尔托纳《神佑的寓言》

《神佑的寓言》是画家历时6年完成的巨制。不仅是他最成功的作品,也是巴洛克时期天顶画的巅峰之作,该作成为巴洛克时代绘画的分水岭。

神佑的寓言(局部)

贝尔梅霍《圣米迦勒战胜魔鬼》

作品取材自《启示录》中天使战胜魔鬼的场景。作品中,圣米迦勒身上的盔甲闪闪发光,看起来像是反射的镜子。踩在脚下的恶魔更像一个来自科幻大片中的外星怪物。

圣米迦勒战胜魔鬼

贝尔梅霍

格列柯《奥尔加斯伯爵的葬礼》

《奥尔加斯伯爵的葬礼》是格列柯最著名的作品之一,画中人物众多,描绘精细,集中体现了他的矫饰主义手法与个人风格,是一幅当之无愧的杰作。

奥尔加斯伯爵的葬礼

格列柯《圣神降临》

《圣神降临》描绘了圣神降临在圣母、宗徒们每一个人头上瞬间的场景。格列柯用新的方式,新的艺术图像,探索表现古老宗教题材的新方式。

圣神降临

格列柯《拉奥孔》

格列柯的《拉奥孔》虽取材于希腊神话,但画家把它表现为教徒殉教的场面。拉奥孔和一个儿子已经躺倒在地上,被毒蛇缠绕,面对毒蛇啮噬的威胁。

拉奥孔

格列柯《托莱多之景》

格列柯的《托莱多之景》是其代表作之一,作品与传统风景画与当时盛行的画风背道而驰。画中风景,展现出艺术家格列柯晚年日益抽象的风格。

托莱多之景

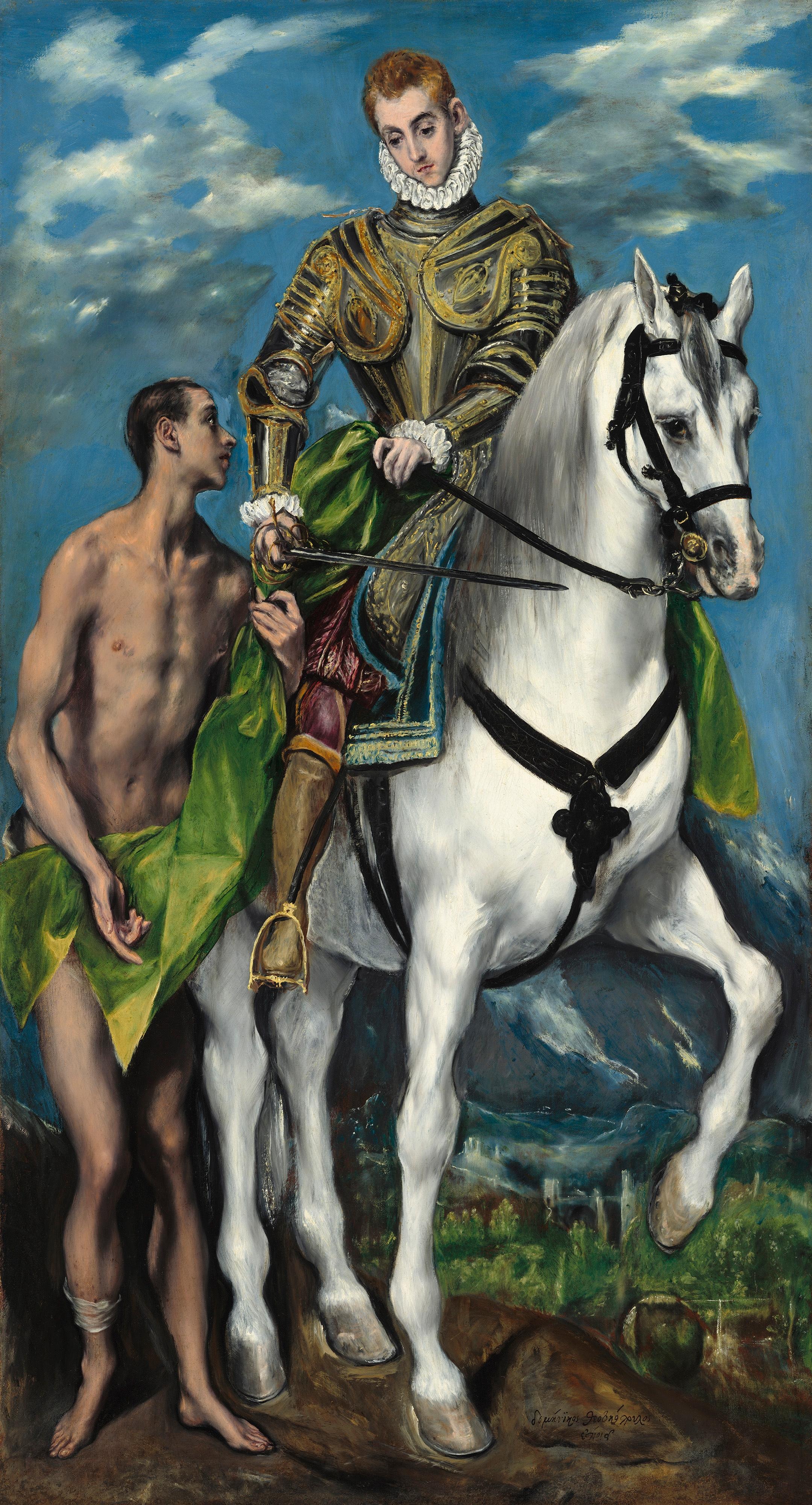

格列柯《圣马丁与乞丐》

“圣马丁与乞丐”这一主题来自于《圣经》。画中圣马丁、乞丐超长的身形,都是格列柯独有的——足以让他在今天的艺术史中,仍占据一席之地。

圣马丁与乞丐

格列柯《手抚胸膛的贵族男人》

格列柯他的肖像画,不在于画出人的外貌,而是表达人物的内心。《手抚胸膛的贵族男人》被视为格列柯最为出名的肖像画之一。

手抚胸膛的贵族男人

伦勃朗《夜巡》

《夜巡》是艺术大师伦勃朗群像作品的代表作,巨大的画幅,充满戏剧性的光与影,颠覆传统的群体肖像构图,这三点使《夜巡》广为人知。

夜巡

伦勃朗“自画像”

伦勃朗一生,所创自画像总数可达百幅以上。透过这些自画像,可“观看”到伦勃朗起起落落的一生。

两个圆圈的自画像

伦勃朗“花神”

伦勃朗非常喜欢“花神”这一题材,传说中的花神,常常由他身边最亲密的人扮演。

花神

伦勃朗《犹太新娘》

《犹太新娘》是伦勃朗最为人所爱的作品之一,通过画面,我们可以清晰的观察出两位新人的样貌特征,甚至性格特点,这是伦勃朗画中常见的描绘方式——注重细节,情感刻画。

犹太新娘

伦勃朗《杜普教授的解剖课》

26岁的伦勃朗,完成订单《杜普教授的解剖课》,他凭借精湛的绘画技巧,与众不同的生动构图,一举成名,跻身画坛执牛耳者。

杜普教授的解剖课

伦勃朗《沐浴的拔士巴》

《沐浴的拔士巴》描绘的是大卫王诱惑部下之妻拔示巴的故事。伦勃朗从另一个层面,传达出朴素却感人至深的情怀。被视为“伦勃朗最伟大的裸体绘画”。

沐浴的拔士巴

伦勃朗《达娜厄》

伦勃朗的油画《达娜厄》,被认为是其最有名、最杰出的神话历史画,虽然描绘的是一位神化人物,伦勃朗笔下的达娜厄,却是一位有血有肉、活生生的世间女性。

达娜厄

伦勃朗《劫走珀耳塞福涅》

《劫走珀耳塞福涅》得益于光线及明暗对比技法的运用,使作品显得戏剧性十足。

劫走珀耳塞福涅

伦勃朗《浪子回头》

《浪子回头》是伦勃朗生命最后一幅大尺幅油画,画面具有意境深沉、使人凝思的艺术感染力。画面集中紧促的光线与构图,凝固了一个感人瞬间,组成了一个令人难以忘怀的画面。

浪子回头

伦勃朗《沉思的哲人》

在作品中,伦勃朗魔术般的明暗处理,构成了他的画风中强烈的戏剧性色彩,也形成了伦勃朗绘画的重要特色。

沉思的哲人

伦勃朗《刺瞎参孙》

该作是巴洛克绘画的代表作之一,画面描绘的是故事血腥高潮,充满激越与恐惧的紧张性。

刺瞎参孙

伦勃朗《百盾版画》

无论在技术,还是传递的精神上来看,《百盾版画》都是一幅出色的作品。作品被誉为:“技术之巅,融合了版画的各种多样性。”

百盾版画(或基督为穷人治病)

伦勃朗《下十字架》

《下十字架》的画面结构较为平衡稳重,强调人物内在的心理张力。伦勃朗将一种精神性的情感感染力,通过画面力的视觉平衡性,予以体现和表达。

下十字架

伦勃朗《呢绒商行会的理事们》

伦勃朗擅长群体肖像,《呢绒商同业会的理事们》是一幅群像大作,并再次为群像画提供了新的范本。

呢绒商行会的理事们

维米尔《戴珍珠耳环的少女》

《戴珍珠耳环的少女》无疑是维米尔最出名的作品,它受欢迎的程度甚至远远超过了画家本人。画中描绘了一位身份神秘的回眸少女,集美感、亲切感、神秘感于一身,被誉为“北方的蒙娜丽莎”。

戴珍珠耳环的少女

维米尔《倒牛奶的女仆》

《倒牛奶的女仆》是维米尔风格的典型代表,画作直观的宁静和谐之美,几乎让人一眼就能感受到,被认为是他最优秀的作品之一。

倒牛奶的女仆

维米尔《老鸨》

维米尔的第一幅风俗画《老鸨》,显著地展现出维米尔此后作品风格的显著特色,画家将自己隐匿在画中,使其成为唯一一幅有维米尔正面肖像的作品。

老鸨

维米尔《代尔夫特风景》

维米尔的《代尔夫特风景》,描绘了维米尔故乡代尔夫特的景观。作品未经任何修饰,却赋予它们超验的美感,堪称荷兰黄金时代最著名的城市风景画。

代尔夫特风景

维米尔《绘画的寓言》

《绘画的寓言》是一幅雄心勃勃的作品,维米尔在其中倾注了毕生的绘画技巧,精心的构图和素材的纵深呈现再加上巧妙的明暗对比,使这幅画成为维米尔最复杂、最神秘的作品。

绘画的寓言

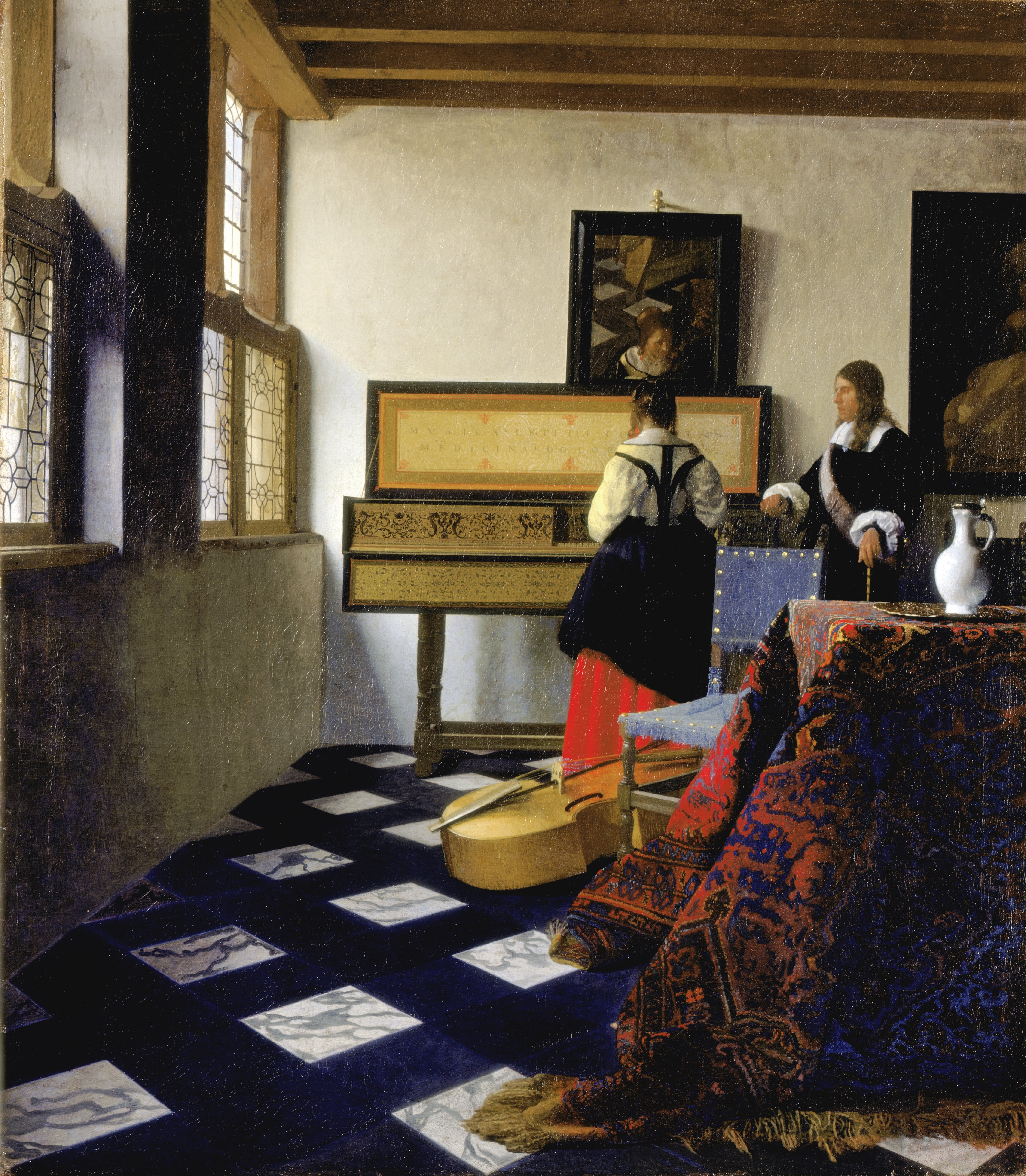

维米尔《音乐课》

在已知的36幅作品中,其中有13幅都表现了乐器或音乐家的主题,出现频率非常高。在画中,维米尔表现出音乐的律动感,整个画面洋溢着音乐本身的美感。

音乐课

维米尔《窗前读信的少女》

《穿前读信的少女》是维米尔描绘室内活动的首批系列作品之一。作品中,维米尔选取城市生活中仅有的一点场景与人们的生活态度,未经任何添加却赋予它们超验的意味。

窗前读信的少女

维米尔《读信的蓝衣女子》

《读信的蓝衣女子》被认为是维米尔最早的代表作,作品展示了维米尔对于色彩、光线和透视的卓越掌控力。

读信的蓝衣女子

维米尔《持天平的女人》

《持天平的女人》是维米尔创作的一幅严肃的寓意画。这幅描绘室内场景的作品蕴含宗教元素,因此它在多数以世俗为题材的维米尔作品中地位独特。

手持天平的女人

维米尔《戴珍珠项链的女子》

在《戴珍珠项链的女子》中,只有一位穿着黄色貂皮绸缎外套的年轻女子,正站在镜子前凝视着自己。画中人物专注地沉浸在自己的日常事务中。画家将一个日常场景,变成一个有深度和情感的世界。

戴珍珠项链的女子

维米尔《花边女工》

《花边女工》是维米尔的代表作之一。也是维米尔作品中尺寸最小的作品。画中人物专注平和的神情,配上浅灰色的背景,传达出一种抒情情调,给人一种“静谧的诗意”之感。

花边女工

委拉斯开兹《宫娥》

《宫娥》被誉为与《蒙娜丽莎》、《夜巡》并列的“世界三大名画”。也许,世界上没有任何一幅画作比《宫娥》更复杂,更值得分析,它是融入画家巅峰时期才华、技巧和智慧集大成之作,也是值得人们一再品味的经典之作。

宫娥

委拉斯开兹《教皇英诺森十世像》

委拉斯开兹为教皇英诺森十世创作的《教皇英诺森十世像》,是世界上最著名的肖像画作品之一。画作惟妙惟肖地传达出人物的性格特点,连教皇本人看到后也惊呼:“ Troppo vero!” (“太真实了!”)。

教皇英诺森十世像

委拉斯开兹《纺织女》

《纺纱女》几百年来被认为描绘的是挂毯工作坊中女工纺织的场景。直到1948年,迭戈·安古拉发现这幅肖像画暗示了奥维德《变形记》中的故事,这幅画才有了它的另一个名字:《阿拉克涅的寓言》。

纺织女

委拉斯开兹《酒神的胜利》

《酒神的胜利》是委拉斯开兹在早期作品。画作展示了一个醉酒狂欢的场景,充满了巴洛克的戏剧特色,画家巧妙地把神话人物与民间活动联系起来,表达了生命就该如醉酒狂欢般绽放的人生理念。

酒神的胜利

委拉斯开兹《镜前的维纳斯》

画中的维纳斯赤裸着身体,手支着头,慵懒的躺在灰色的华丽缎布上,丘比特为她竖起一面镜子,使她可以欣赏自己的绝美面容。

镜前的维纳斯

委拉斯开兹《茶色和银色装束的菲利普四世》

委拉斯开兹作为宫廷画家,在其职业生涯中为国王菲利普四世创作过多幅肖像画,其中以《茶色和银色装束的菲利普四世》最具代表性,深得国王喜爱。

画中菲利普四世华丽服装,表情严肃自信,手扶着宝剑,展现出皇家应有的仪态风范。

身穿银棕衣服的西班牙国王腓力四世

委拉斯开兹《布雷达之降》

委拉斯开兹应国王菲利普四世要求,创作了这幅《布雷达之降》,画家在这幅作品中体现出的人情味,相较于描绘战争残酷场景的画作来说,的确是提供了一种别样的视角。

布雷达之降

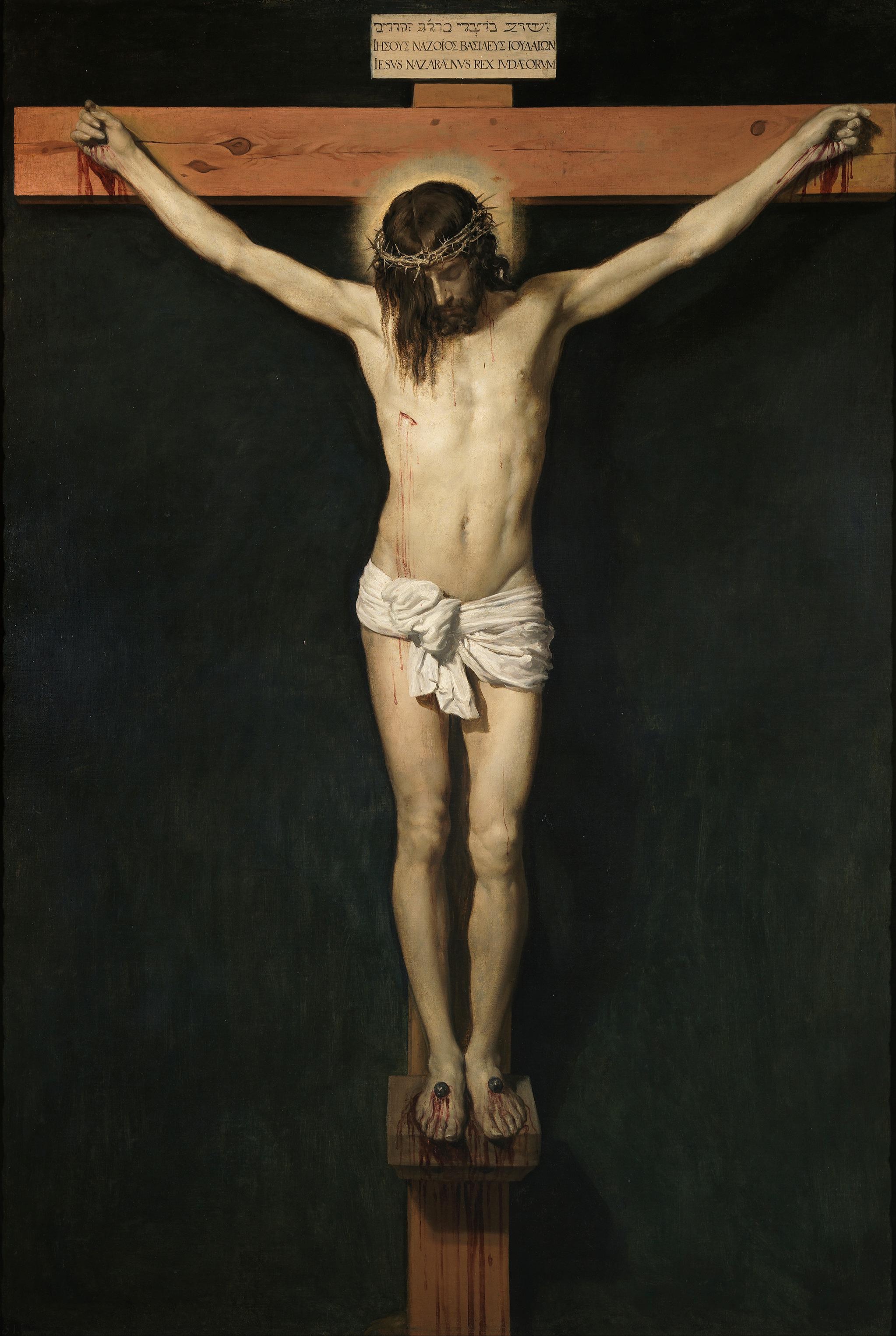

委拉斯开兹《基督受难》

不同于其他画家对基督如何遭受苦难的重点描绘,委拉斯开兹的《基督受刑》,而选择干净简单的直白刻画,在画中将宁静、干净、庄严和贵族气息完美融合,充满独特的灵性和神秘感。

基督受难

委拉斯开兹《塞维利亚卖水人》

卖水人在西班牙南部地区是常见形象,也是16-17世纪流浪汉小说中常出现的主题人物。画面描绘了一个卖水小贩的日常场景,通常将这个场景代表男人一生的三个阶段。

塞维利亚卖水人

委拉斯开兹《火神的锻造厂》

画作取材于神话,如果抛去阿波罗头顶的光环,似乎就是一幅展示普通匠人工作的生活化场景。精确的人体结构和完美的肌肉、骨骼,甚至可以作为学生临摹人体教材中的范例。

火神的锻造厂

委拉斯开兹《胡安·德·帕雷哈像》

1650年,在罗马万神殿艺术展上,委拉斯开兹以助手为模特创作的《胡安·德·帕雷哈像》,饱受好评。这幅画不仅使得委拉斯开兹得到了教皇的亲睐,也是历史上第一幅非洲裔西班牙人的个人肖像画。

胡安·德·帕雷哈像

委拉斯开兹《基督在马大和马利亚家》

委拉斯开兹的早期作品《基督在马大和马利亚家》,不仅是典型“波德格涅斯”,也是他开始将平日生活元素和自然主义气息融入宗教故事中的一次新实验。

基督在马大和马利亚家

委拉斯开兹《三博士来朝》

委拉斯开兹的《三博士来朝》,是其早期作品。画中人物形象大多取自于其亲近之人,因此,这幅画也被称为“委拉斯开兹的全家福”。

三博士来朝

委拉斯开兹《煮鸡蛋的老妇人》

委拉斯开兹的《煮鸡蛋的老妇人》,是其早期作品,属于塞维利亚典型的波德格涅斯风格,画中已经展现出画家对光的造型效果的追求。

煮鸡蛋的老妇人

里贝拉《跛足少年》

《跛足少年》是西班牙画家里贝拉的代表作之一,是一幅典型的现实主义艺术作品。画中男孩为自16世纪以来西班牙随处可见的流浪汉,里贝拉并没有专注展现他的穷苦,而是更加强调了他的乐观。

跛足少年

里贝拉《圣巴塞洛缪的殉难》

圣徒巴塞洛缪,历来在信徒心中占据着的重要位置,西班牙“黄金时代”的三位大艺术家之一里贝拉,以此为题材创作的油画作品多达五幅,这些画作体现出里贝拉特有的巴洛克暴力美学格调。

1644年创作的这幅《圣巴塞洛缪的殉难》,被认为是最饱满的一幅作品,画中将受难的故事情节完美的展现出来。

圣巴塞洛缪的殉难

苏巴朗《静物:柑橘、柠檬与玫瑰》

苏巴朗除了宗教题材的画作,他的静物画亦是十分精彩。画中的柠檬、柑橘、玫瑰花和水杯无遮挡地一一排列在画面上,各自独立互不相干,在深色背景的衬托下,让人能感受到一种虔诚的宗教情怀。

静物:柑橘、柠檬与玫瑰

牟利罗《圣灵感孕》

《圣灵感孕》,也称《云中圣母》,是“西班牙的圣母画家”牟利罗的代表作。圣母被一群天使围绕着,漂浮在云层上,画上的圣母长着一张鹅蛋形的脸庞,温柔、神秘而令人陶醉。

圣灵感孕

牟利罗《吃葡萄与甜瓜的两个孩子》

《吃葡萄与甜瓜的两个孩子》是一幅反映社会流浪儿童的现实主义作品。画中,主角人物脸部和手的姿势自然而真实,是一幅极富生命力的画面。

吃甜瓜和葡萄的两个孩子

鲁本斯《劫夺吕西普的女儿》

《劫夺吕西普的女儿》是鲁本斯最著名的代表作,画家通过色彩碰撞与肢体运动,调动了观者的视觉感官,打破了古典主义的制衡美学,被认为是新兴贵族新的审美趣味,也是人文主义精神的进一步延伸。

劫夺吕西普女儿

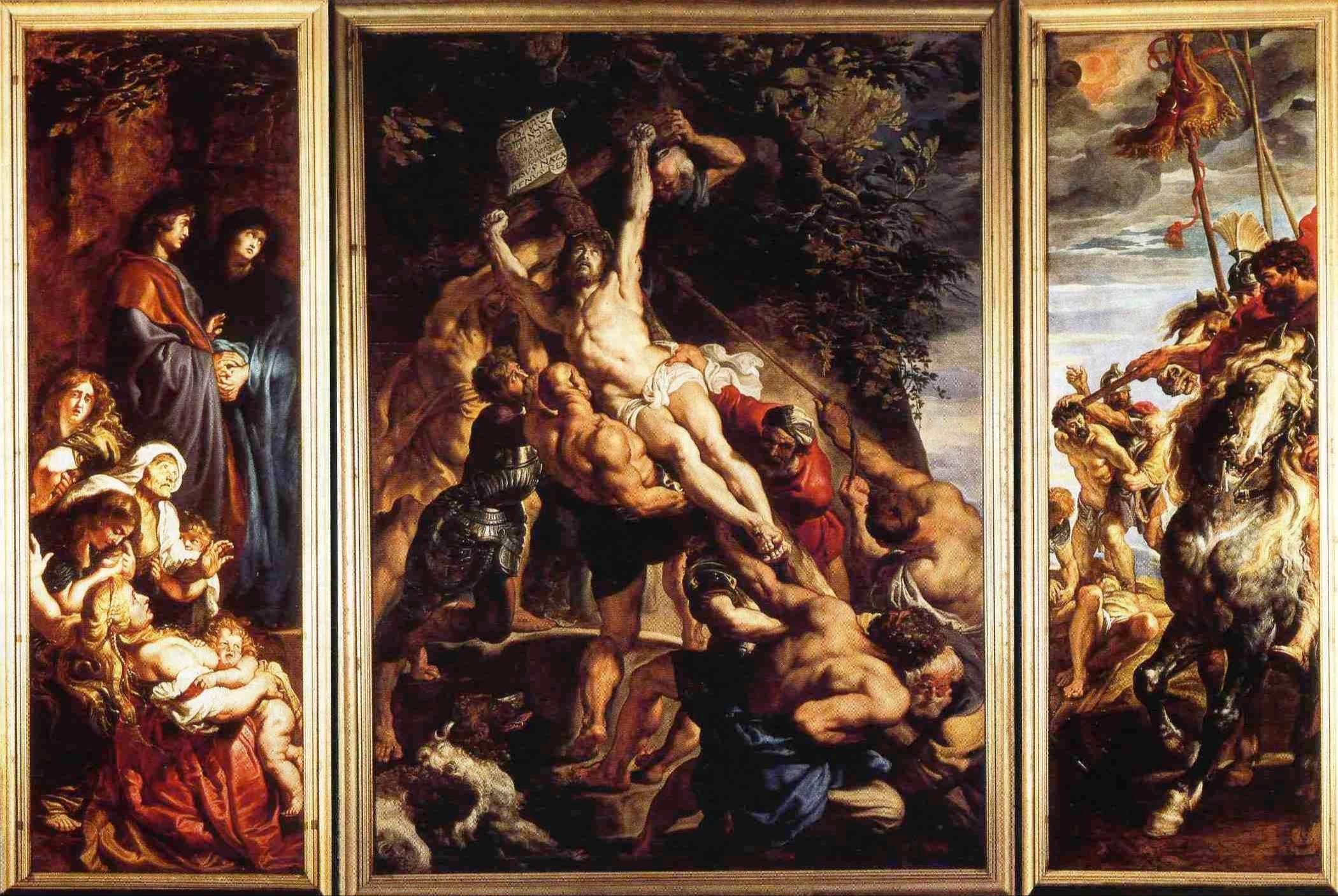

鲁本斯《上十字架》、《下十字架》

安特卫普圣母大教堂的《上十字架》、《下十字架》,是鲁本斯祭坛画中的代表作。《上十字架》表现了旋风般的激情,《下十字架》展示了倾诉不尽的哀伤,两幅画有相似且对称的构图,形成动与静强烈对比。

上十字架

下十字架

鲁本斯《美惠三女神》

鲁本斯的代表作《美惠三女神》,是其晚年集大成之作。鲁本斯运用稍微夸张的手法,塑造出了三个身体丰满健壮、充满着活力气息、具有雕塑质感的女性人体,蕴含了鲁本斯对充满生命力的肉体的高度赞美。

美惠三女神

鲁本斯的“肖像画”

巴洛克大师鲁本斯热爱生活,也无比热爱自己的家人,他所创作的肖像画,几乎全部取材于他的两任妻子——伊莎贝拉与海伦。这些画作着重刻画人物的性格,是肉欲与神性的完美结合,表现了鲁本斯对妻子真挚热烈的情感。

伊莎贝拉勃兰特的肖像

鲁本斯《爱之园》

《爱之园》是鲁本斯的代表作,是他的第二任妻子为其提供的灵感。画面中盘旋于天空的小天使、活跃在庭院里的人群,他们时刻处于不停的运动中,仿佛电影镜头中的一处定格,表达了鲁本斯对美好婚姻的赞颂与享受。

爱之园

鲁本斯《玛丽·德·美第奇抵达马赛》

《玛丽·德·美第奇抵达马赛》是玛丽王后向鲁本斯定制的一系列肖像组画中的一幅,描绘的是王后玛丽初次踏上法国国土的时刻。在这如交响诗般的画面中,神人交混、历史与神话掺半,热闹非凡,鲁本斯全力表现了这位玛丽王后的奢侈与权力。

玛丽·德·美第奇抵达马赛

鲁本斯《帕里斯的裁判》

鲁本斯以希腊神话中的金苹果事件为灵感,创作了多幅《帕里斯的裁判》。完成于1636年的那一幅是最为著名的,整个景象都具有速写般的气势及轻快感,展现了鲁本斯对于女性裸体的高度审美和研究。

帕里斯的裁判

鲁本斯《战争爆发的寓言》

在《战争爆发的寓言》中,画家鲁本斯通过自己所擅长的象征性手法来表现他对战争的态度,无声地谴责了当时几乎摧毁整个欧洲的“三十年战争”。

战争爆发的寓言

鲁本斯的“狩猎图”

狩猎图在皇室或贵族之间及其受欢迎,狩猎不仅是一种娱乐,更是特权地位的象征。鲁本斯也画过很多狩猎题材作品,其中比较著名的是《狩猎狮子》、《河马之猎》。

河马之猎

哈尔斯《圣乔治公民护卫队军官的宴会》

哈尔斯为哈勒姆的圣乔治市民警卫队,一共创作过三幅画《圣乔治公民护卫队军官的宴会》,以纪念护卫队军官在告别宴会上刚刚结束其三年任期,这些群像的功能性很强,赞助人的目的就是为自己留下纪念肖像。

圣乔治公民护卫队军官的宴会

哈尔斯《吉普赛女郎》

《吉普赛女孩》是荷兰黄金时代画家哈尔斯的代表作。哈尔斯将整个作品的中心,放在面部表情和服装的表现力上,为我们展示了一位热烈奔放而又神秘的吉普赛女郎形象。

吉普赛女郎

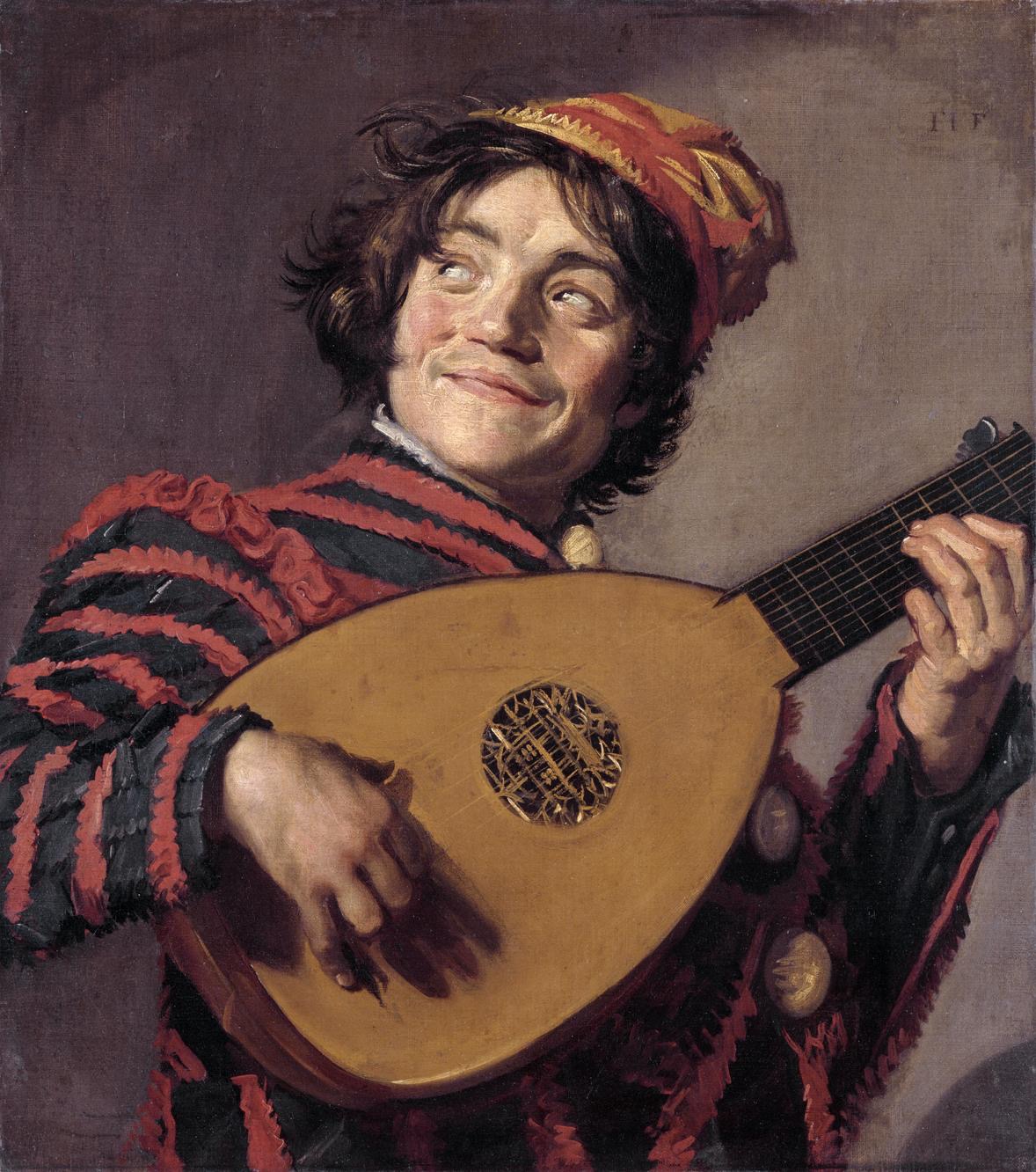

哈尔斯《弹鲁特琴的小丑》

哈尔斯的《弹鲁特琴的小丑》展示了一个穿着小丑服装、戴着小丑帽子的男人,正在弹奏鲁特琴的瞬间。哈尔斯用他的标志性粗糙笔触,描绘了一个轻松愉快的日常生活场景。

弹鲁特琴的小丑

凡·戴克《查理一世行猎图》

这幅画是艺术史上最著名的肖像画之一,被认为是“一位有着绅士风度的国王肖像”。凡·戴克以一种自然主义的风格表现出国王的私人生活场景:在非正式场合下,查理完全自然的状态被表现出来。

查理一世行猎图

凡·戴克的“肖像画”

凡·戴克的肖像,是巴洛克时期精致肖像画的代表,是17世纪肖像画在西欧的一个标杆。他的贵族肖像画不但影响了英国王室的审美标准,也使得英国肖像画开始成为一个独立的画种。

埃琳娜·格里马尔迪公爵夫人像

凡·戴克

老扬·勃鲁盖尔和鲁本斯《视觉的寓言》

《视觉的寓言》是画廊题材作品中的代表作,是老扬·勃鲁盖尔和鲁本斯合作的《五种感官》组画中的一幅。画作展示了贵族和富庶的中产阶级上层中丰富的珍品收藏。

视觉的寓言

朱迪斯·莱斯特《自画像》

朱迪斯·莱斯特是艺术史上少有的女性画家,她在艺术创作的早期,就留下了自己的自画像,用以向后世证明自己的存在。画中那超凡的自信与从容,还有那隐隐的活力与朝气,正是朱迪斯本人的真实写照。

自画像

雷斯达尔《带有漂白场的哈勒姆风景画》

17世纪荷兰风景画家荷雷斯达尔的《带有漂白场的哈勒姆风景画》,是一幅单纯的风景画,仅描绘了一座古朴小城的边郊风貌。

带有漂白场的哈勒姆风景画

雷斯达尔

拉图尔《忏悔的抹大拉玛利亚》

享有“烛光画家”之誉的17世纪画家拉图尔,以抹大拉的玛利亚为主题,同时运用了“夜间画”的绘画形式,创作了多幅有关玛利亚忏悔的作品,《忏悔的抹大拉玛利亚》就是其中一幅。他在看似简单、大面积的黑暗光影中,精心布局画面,创造出犹如舞台一般戏剧性效果。

忏悔的抹大拉玛利亚

拉图尔《木匠圣约瑟》

《木匠圣约瑟》是拉图尔艺术成熟期的杰作之一,小耶稣手中的蜡烛是全画唯一的光源,象征耶稣是世界上惟一的神灵之光的光源一样。画中,拉图尔通过光线,塑造出手指在烛光照映下呈现的透明质感,堪称美术史上的经典。

木匠圣约瑟

勒南兄弟《农民家庭》

《农民家庭》是勒南兄弟代表作,画中展示了一个农民家庭的几代人,每一个形象具有一定的肖像特征。陈设简单的室内充满了重叠的光线,让画面生气盎然。这种直接切入现实生活创作取向,奠定了法国现实主义的最初原则。

农民家庭

勒南兄弟

勒南兄弟《铁匠铸造厂》

《铁匠铸造厂》是勒南兄弟的代表作,描绘了农村铸铁工匠的工作瞬间,真实、质朴、生动地刻画了铁匠家里的全体成员。他们站在炉火熊熊的打铁炉前,火光映亮了一张张纯朴的脸。

铁匠铸造厂

勒南兄弟

普桑《阿卡迪亚的牧人》

馆藏卢浮宫的《阿卡迪亚的牧人》被视为尼古拉斯·普桑最具代表性的作品之一,然而,画作含义较为晦涩,被视为美术史上莫测高深的难解作品。

画面展现了一块宁静的旷野之地,和煦的阳光照在仅有几棵荒疏林木的墓地前,背景是一片明净的蓝天。四个牧人,头戴花冠,各拿牧杖,正围在一块墓碑前在研读着铭文。

普桑《台阶上的圣家族》

《台阶上的圣家族》是普桑的代表作,整个画面缺少宗教意味,但也不具备拉斐尔那种天伦趣味,人物是那样矜持,像一出舞台剧。它给人以和谐与对称感,从构图中透视出普桑潜心于古典艺术规范的执着精神。

台阶上的圣家族

普桑《萨宾妇女被劫》

“萨宾妇女被劫”在艺术史上被诸多艺术家所表现,法国古典主义大师普桑也以此为主题,创作过两版《萨宾妇女被劫》。虽然主题是暴力引起的大混乱,但画面中人物却井然有序,透露出普桑作品中典型的庄严肃穆气氛。

萨宾妇女被劫

普桑《日耳曼尼库斯之死》

《日耳曼尼库斯之死》取材于古罗马英雄日耳曼尼库斯将军的故事,是普桑描绘古代崇高的悲剧性历史场面的第一幅作品。普桑在绘画手段方面保持与叙事节奏一致,从中已见学院派历史画风格之端倪。

日耳曼尼库斯之死

普桑《福基翁的葬礼景象》

法国古典主义绘画大师普桑,根据福基翁的事迹创作了《福基翁的葬礼景象》。画面故事情节已完全从属于风景和普桑的形式图式。悠远宁静的风景,反衬出英雄人物的悲壮命运,意味深长。

福基翁的葬礼景象

洛兰《逃往埃及途中休息的风景》

《逃往埃及途中休息的风景》是法国风景画家克劳德·洛兰的代表作品。画面着重描绘带有梦幻色彩的理想化风景,这是一种雾气迷蒙,光色炫目的景色,洋溢着抒情的气氛。

逃往埃及途中休息的风景

洛兰《风景:以撒和利百加的婚礼》

《风景:以撒和利百加的婚礼》,是法国风景画家克劳德·洛兰的代表作品之一,兼具古典主义风格与巴洛克艺术风格特色,对后世风景画产生了广泛而深远的影响。

风景:以撒与利百加的婚礼(水磨坊景观)

里戈《法国国王路易十四》

里戈的《法国国王路易十四》,一直被美术史家们奉为他一生近400余幅肖像中的上乘之作。画中里戈淋漓尽致地描绘出这位最高权力者的姿态。

法国国王路易十四

勒布伦《亚历山大进入巴比伦》

《亚历山大进入巴比伦》是勒布伦为路易十四绘制的四幅关于亚历山大主题的绘画之一,描绘的是高加美拉战役之后,亚历山大大帝进入巴比伦的辉煌场景。

亚历山大进入巴比伦

查尔斯·勒布伦

罗马耶稣会教堂

罗马耶稣会教堂由维尼奥拉负责建筑主体设计,波尔塔负责立面设计,这个正立面是巴洛克建筑最早成果,引领了巴洛克建筑时代的来临。

罗马耶稣会教堂

圣卡罗教堂

圣卡罗教堂位于罗马,修建于1638年至1641年为巴洛克风格建筑的杰作。殿堂平面与天花装饰强调曲线动态,立面山花断开,檐部水平弯曲,墙面凹凸度很大,装饰丰富,有强烈的光影效果。

圣卡罗教堂穹顶

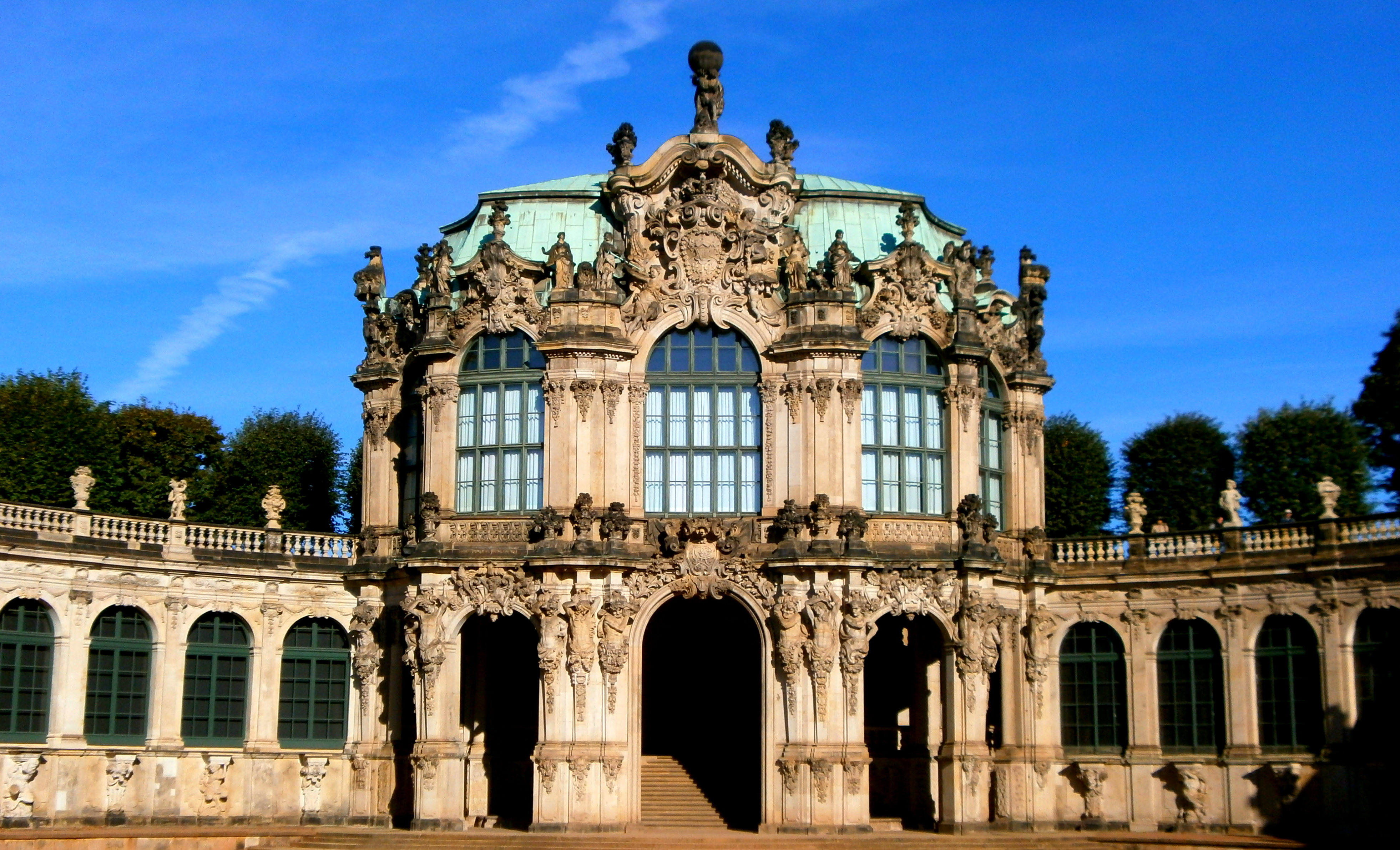

茨温格宫

茨温格宫位于德国古城德累斯顿,是一件举世闻名的巴洛克式建筑艺术作品。它建成于 1709 年,“强者”奥古斯特时代。为了装饰这座建筑,众多的雕塑家为其创作了大量无与伦比的雕塑作品。

茨温格宫