凉茶实际上不是茶,而是一种以中草药为原料熬制的汤药。长久以来,凭借“预防上火,清热解毒”的功效,在民间广泛流传。

眼看酷暑将至,有着“解暑清热”功效的凉茶却被推上了风口浪尖。

6 月 30 日,据《羊城晚报》报道,广州番禹警方在当前开展的“飓风 2020”专项行动中,查封了 11 家凉茶店铺。这 11 家凉茶店为了提高自家凉茶疗效,在所售凉茶中添加西药。

办案民警在番禺区范围内的店铺随机取样 40 份,送相关部门进行检测。结果显示:送检 40 份样品中,有15份样品不同程度含有西药“对乙酰氨基酚(处方上常用的止痛退烧药物)”“氯苯那敏(抗过敏药物)”“布洛芬(消炎药)”“马来酸氯苯那敏(鼻炎、感冒药物)”“甲硝唑(抗生素)”等成分。

有网友调侃,“难道凉茶的疗效都是西药的功劳吗?”

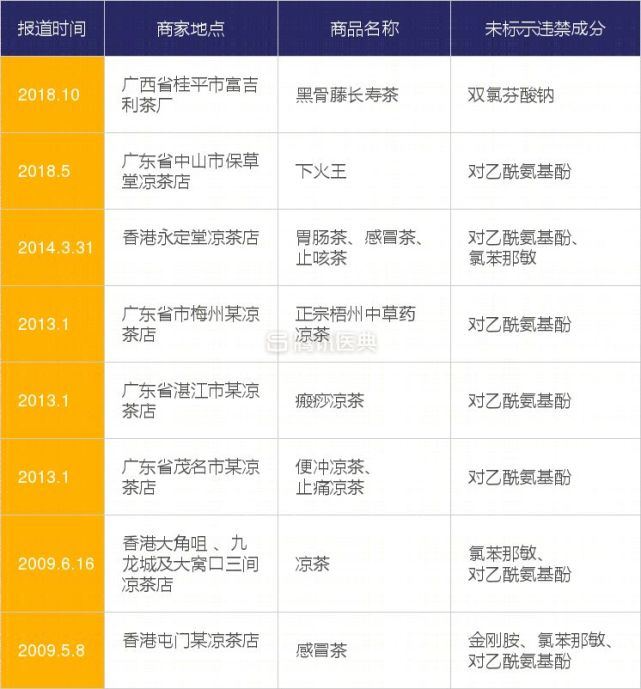

翻查以往的报道可以发现,这样的事情并非个例。据“平安广州”不完全统计,2009 年—2018 年,从广东、广西再到香港,都有商家因在凉茶里添加“未标示违禁成分”而受到处罚的案例。

从广东的凉茶文化说起

凉茶实际上不是茶,而是一种以中草药为原料熬制的汤药。长久以来,凭借“预防上火,清热解毒”的功效,在民间广泛流传。饱受湿热之苦的广东人,一直对性寒祛火的凉茶情有独钟。可以说,凉茶文化流行的背后,实际上是带有地域色彩的的岭南中草药文化。

广东独位于中国陆地南端,纬度较低,又有南岭山脉的屏障 ,形成了独特的地理环境和自然气候条件。这里自古便是瘴疠之地,由于天气炎热,地势卑湿,使古代广东成为温病(中医学说中的病症)的高发区。加之森林茂密,常年高温,动植物腐烂后便会形成瘴气。韩愈被贬潮州,上表时曾说:“州南近界,涨海连天,毒雾弥瘴,日夕发作。”

另一方面,在岭南地区,由于地形、地貌复杂多样,不同的地形地貌孕育了丰富的植被类型,药材资源十分丰富。

东晋时期一位叫葛洪的道教人士,在前往广西赴任官职途中,听说罗浮山有异药以后决定立即终止赴任行程,前往罗浮山隐居。深居罗浮山后,他在朱明洞前修行炼丹、著书讲学,撰写了《抱扑子》《肘后备集方》《肘后备卒方》等书,开创了岭南“温病”医学的研究,也为之后凉茶文化的发展奠定了理论基础。

元代释继洪撰修的《 岭南卫生方》记载,广东凉茶源自元代。彼时药铺出现的专门治疗清热解毒的汤药,被称为凉药。

凉药虽苦,但无碍苦物祛火的观念在广东根深蒂固。

李时珍《本草纲目》有载:“茶苦味寒,最能降火,火为百病,火降则上清矣。温饮则火因寒气而下降,热饮则借火气而升散。”

经过数年演变,清代出现了平价、面向市民的凉茶铺,就此带动了岭南凉茶文化的发展。从清朝道光年间广东鹤山人王泽邦在西关开设了第一间凉茶铺(1828 年)算起,岭南的凉茶文化已经有了将近两百年的历史。

王泽邦(小名阿吉)最早开的凉茶铺因价格公道、种类丰富、对症下药,深受广州人喜欢。这间小小的凉茶铺也逐渐发展壮大,发展成为了著名的“王老吉”凉茶铺,据梁达编著《广州西关古仔》记载的说法,“王老吉”这块牌匾还是由林则徐所赐。该品牌也被称为“凉茶始祖”,除将凉茶发扬光大以外,还定义了凉茶铺的形态——几乎每一家凉茶铺内都会摆上一个大铜葫芦壶,这也是凉茶铺的一个经典象征。

王老吉凉茶铺定义了凉茶铺的形态

继王老吉之后,又出现了品牌各异、形态各异的凉茶铺,如“徐其修”“黄振龙”“石岐”“三虎堂”“神农茶”等。每个品牌都有自己的招牌产品,比如神农茶除了清热去火以外,民间称专治感冒;黄振龙凉茶创始人黄振龙研制出的“癍痧凉茶”,在民间流传中具有清热解毒、消暑祛热的功效。

据调查统计,目前广州市内现在仍然有 40 多个凉茶品牌,共计 400 多家店铺。

但由于地域文化,以及传统凉茶难以保鲜、味道极苦等因素制约,凉茶铺早期的受众仅限于岭南地区,北方地区消费者对凉茶的认知度几乎为零。

凉茶破圈

从上世纪 90 年代起,凉茶进入产业化发展。几家老字号凉茶品牌结合了其他社会资源,组成了广州医药集团。自此,广东凉茶开始从岭南地区破圈,以罐装、盒装、瓶装的方式向全国推广,逐渐发展进而衍生出了流行全国的凉茶饮料。

凉茶破圈的拐点,是在 2003 年“非典”期间。为抵抗和预防 SARS 病毒,在官方的倡导之下,全国防治“非典”的用药名录中,收纳了相当一部分来自广东的清热解毒类药物,如板蓝根、夏桑菊、凉茶颗粒等。

当时 87岁高龄的广州中医药大学终身教授邓铁涛被国家中医药管理局任命为抗“非典”专家组组长。在邓铁涛看来,“非典”是“温病”的一种,他很快推出了预防非典的凉茶配方。后又将凉茶配方进行改进,与企业合作推出了工业化量产的凉茶产品。经历了非典以后,邓老凉茶也由广东地区的连锁凉茶铺转而成为了面向全国销售的凉茶饮料品牌。

邓老凉茶创始人邓铁涛

此次新冠疫情期间,钟南山团队很快推出了预防新冠病毒的凉茶处方。面对未知的病毒,民间在倡导之下开始依靠凉茶抵抗病毒,尽管从新冠病毒感染原理来看,凉茶对于新冠病毒的功效是否真正有效依然存在疑问,世卫组织曾在 3 月份发布声明表示,“尚未发现治疗和预防新冠病毒的特效药”。

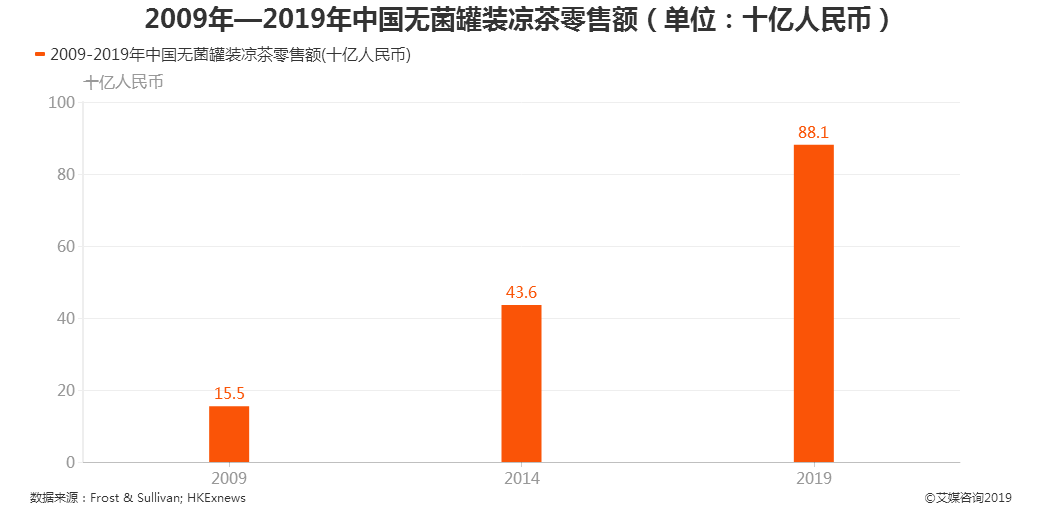

成功破圈后的凉茶产业飞速发展。2003 年,凉茶产业只有 5 亿元的市场规模,到了 2006 年以后变为了 50 亿。而在市场化发展的推动下,无菌罐装凉茶饮料的销售额也呈突飞猛进增长的势态,据艾媒咨询的数据,2019 年中国无菌罐装凉茶的销售额达到了 881 亿元。

数据来源:艾媒咨询

改良为罐装凉茶后,其中药成分大大减少,味道也变成了更可口的甜味。抛开药物属性,凉茶能够在全国流行开来的原因恐怕还是那句“怕上火,喝王老吉”的广告词,这让饱受“上火”困扰的中国人找到了共鸣。

爱上火的中国人

“上火”二字对中国人来讲并不陌生——流鼻血是上火,口腔溃疡是上火,甚至便秘也常被归因为上火,但是很少有人能解释清楚上火到底是怎么一回事。

上火本为民间俗语。若从中医理论解释,属于中医热症范畴,通常认为人体阴阳失衡,内火旺盛,就会上火(热气)。所谓火就是形容身体内某些热性的症状,但乍一看标准比较模糊。常见的上火症状有口干、口腔溃疡、眼干涩、牙龈肿痛、咽喉肿痛、烦躁易怒、心烦失眠、面部疱疹、大便干结等。

但在现代医学中,并没有上火的概念,将不同部位的病症统归为上火,难免会造成效果不准确等情况。

比说生活中常见的嘴角起泡。从科学角度解释,嘴角起泡是由于一种叫单纯疱疹病毒(HSV-1)造成人体表皮细胞破裂的现象,即使不依靠任何药物,也可以由人体免疫系统杀灭被感染细胞,从而自愈。

出现嘴角起泡等症状,人们往往会认为是上火,并寄希望于凉茶等药汤祛火

但是这种病毒寄存于神经末梢,人体免疫系统很难将其完全杀灭,因此病毒甚至可能在人体寄存一生,只要有睡眠不佳、熬夜等情况出现,就容易复发。此外,现代医学也不能完全攻克这种病毒,一般药物成分很难进入人体神经元,往往只能用一些抗病毒药膏来加速自愈。

中医学说中并没有病毒的概念,往往会把此类症状划分到“上火”中。对此,中医往往会使用菊花、黄连、关木通和金银花等草药进行治疗。经过验证,这些草药都具有免疫抑制、抗感染以及利尿等功效,对很多症状都有效果。但对于单纯疱疹病毒来说,起不到任何作用。

换句话说,如果嘴角起泡(上火)以后依靠凉茶去火,是起不到任何作用的。

再比如口腔溃疡,其成因有多种原因,比如:局部创伤、辛辣刺激、心理因素、营养因素、遗传因素或者是免疫或者全身性疾病等。但是在民间,由于对其认识有限,会把口腔溃疡通通称之为上火。如果依靠凉茶来去火消灭口腔溃疡,同样难以药到病除。

“很多人认为,喝冰镇的凉茶可以缓解疼痛,其实不然,凉茶对口腔溃疡的治疗效果极其有限。冷刺激的确可以在一定程度上缓解口腔溃疡导致的灼痛感,但如果频繁喝冷的凉茶不仅不利于溃疡愈合,还可能对黏膜产生不良刺激和损伤。”空军军医大学口腔黏膜病科主任医师刘青在一篇学术文章中写道。

但无论商家还是民众,总希望可以在凉茶和治病之间建立某种联系。

2017 年,广州市越秀区人民法院曾就凉茶铺在止咳茶和感冒茶中添加西药的案件作出过判决。经查明,止咳茶被检出马来酸氯苯那敏成分,感冒茶被检出对乙酰氨基酚和马来酸氯苯那敏成分。经一审判决,被告人因犯生产、销售有毒、有害食品罪,被判处有期徒刑 6 个月,缓刑 1 年,罚款 15 万元。

案件焦点在于凉茶是否属于食品,以及在由中药熬制的凉茶中添加西药是否属于添加有毒有害食品原料。最后广州市越秀区人民法院给出的司法解释是,在凉茶经营活动上,是由相关部门颁发的食品经营许可证。另外,凉茶尽管含有中药材,但是被认定为具有养生保健功能,并不具有医学上的治疗功能。因此按照食品安全法对食品的定义,凉茶属于饮品。

当然,很多人因为相信上火的理论,认为凉茶可以去火,也就约等于认为凉茶可以治病。这引起了一部分业内人士的担忧,因为传统广式凉茶铺实质上更像一个中药铺,但开一个凉茶铺只需要申请《食品经营许可证》即可,并不要求经营者有医师或药师资质。

而对于民间凉茶铺来说,每家都会想方设法研制独家配方,推出具有独特疗效的“特制凉茶”,毕竟疗效会和口碑直接挂钩。如此看来,相较于去火的模糊功效,在凉茶中加入指向明确的西药,也就不足为奇了。

具有特定治疗功效的特效凉茶,往往会比普通凉茶贵上一倍

参考资料:

《浅析广东的凉茶文化及其流变》,冼剑民、姚杭

《广府方言与茶文化》——4、广府方言中的茶文化

《口腔溃疡反复发作“降火”为什么不见效》,刘青