前因:五胡乱华;后果:东晋建国。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

五胡乱华。

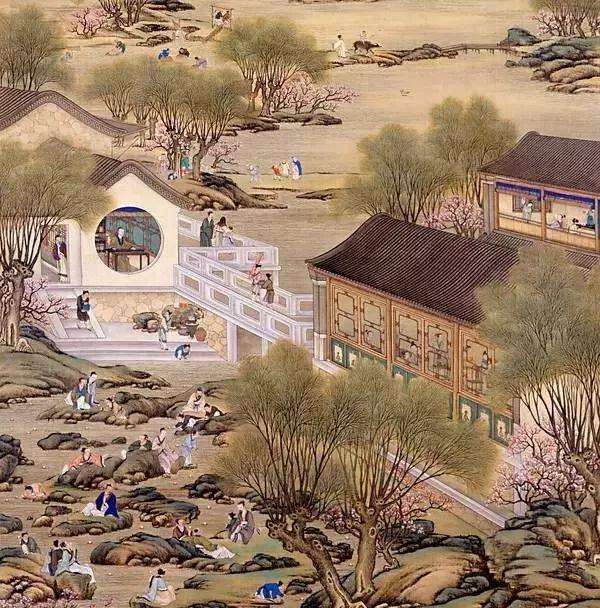

307年,西晋士民开始南迁。到了南方后,北方的士族在新亭(今南京市内)聚会,当时名士周顗[yǐ]感叹,风景还是那样,江山却换了主人。大家听了都流下眼泪。只有王导豪迈地说,咱们应该合力效忠朝廷,光复国家,怎么能对着哭呢!

这一幕,历史上称为“新亭对泣”,记载于《世说新语》,后来为《晋书》所采用。

“新亭对泣”上演之前,北方已乱成了一团。晋元帝司马睿听从王导的建议,不得不迁都建康,大批人马陆续渡过了长江。当时西晋灭亡,已成定局,大家南迁前,也早就接受了这一现实。

那么,在新亭聚会的这些人为什么还哭得那么伤心呢?主要是当时形势严峻,他们太难了。

门阀士族

摆在这些人面前的,有两大难题:

第一 ,北方少数民族南下,西晋宗室和士族面临威胁。

西晋的八王之乱持续了16年,这让北方的少数民族乘虚南下,中原已沦落在了胡人手里。

304年,氐族人李雄在成都称王,建立了成汉。他公然废除了西晋的年号和法令,改年号为建兴。同年,匈奴的刘渊自称汉王,也建立了自己的政权。随后,羯族的石勒又逐渐崛起。

这些少数民族政权的军队战斗力很强,作风野蛮,先后歼灭了晋军多达十几万人。他们攻破了都城洛阳,随意地抢掠财物,见人就杀。

晋怀帝和晋愍帝先后死在了胡人的刀下,西晋的宗室、官员大量被屠杀。

幸免于难的西晋贵族,逃到了南方,仍心有余悸。这些人长期面临着胡人的威胁,要保存自身,就要使神州免于沦陷。

晋元帝司马睿像

第二, 南方的世家大族存在敌意,中原人士陷入尴尬境地。

永嘉南渡后,渡江的中原人被称为“侨姓”,就是外来户。

以吴姓为主的南方大族,刚开始对逃来的“侨姓”很有敌意,这和西晋灭吴有直接关系。

吴国被灭时,这些大族都是东吴贵胄,遭到了司马氏的打击。他们心里总是带有亡国之耻,大都隐居,不肯为西晋卖命。西晋建国之初,只有陆机、陆云和顾荣三个人,北上当官。

此时,北人被迫逃往南方,一方面带有昔日征服者落魄了的难堪;一方面,又带有对南方人的愧疚和防备。

据记载,晋元帝司马睿过江后,就跟吴人顾荣说:“寄人国土,心常怀惭。”意思是我这是寄住在别国的土地上,内心非常惭愧。司马睿好歹也是名正言顺的一国君主,却说出了类似“寄人篱下”的话。由此可以看出,这些外来户想在南方站稳脚跟,可不是那么容易。

总的来说,南渡的宗室士族,夹在了北方胡人和南方“土著”之间。他们退不回去,又不知如何安置自己。一时之间,倒成了里外不是人。这就难怪,这些人在新亭相对而泣了。

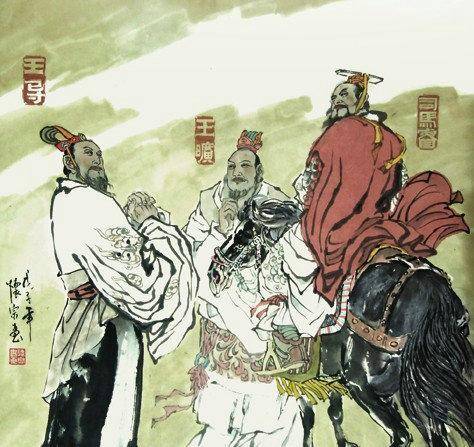

王导辅助司马睿建立东晋

幸好,大家都哭天抹泪的时候,还有一个明白人,这个人就是前面说的王导。

王导不哭,他明白哭是解决不了问题的,他意识到了在南方复制以司马氏为核心的东晋政权的重要性。只有东晋稳固了,大量的北方移民才能得到庇佑,以后中原才有可能恢复。

王导是司马睿立足江南的坚定支持者,也逐渐成为了政权的策划者。王导曾说:“劝帝收其贤人君子,与之图事”,就是劝司马睿要积极接纳和任用北方人士,为东晋所用。这样,一方面有利于扩大东晋的统治基础,一方面也能安抚北人不安的内心。

面对南方大族,王导善于观察他们的态度,因势利导。据《晋书》记载,司马睿命王导亲自登门拜访贺循、顾荣,他们二人也前来朝见司马睿。其他人都受到他们的影响,民心归附。

后果

东晋建国。

结论:“新亭对泣”标志着衣冠南渡的完成,使北方门阀和南方大族联合了起来,是中国历史上第一次南北大融合。