前因:八王之乱;后果:刘渊称帝

前因

八王之乱,中国西晋时期一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱。

南匈奴是刘渊所在的匈奴部族,因长期跟汉朝保持姻亲关系,汉化程度很高。

公元216年,这支匈奴部族被曹操发现。出于削弱匈奴势力的考虑,曹操将划其分为五个部落,每个部落由一个匈奴人担当部帅。其中,匈奴左贤王刘豹,就是汉光文帝刘渊的父亲。

因为父亲的缘故,刘渊从小就在洛阳作人质。在此期间,刘渊熟汉族典章文献,学武也妙绝于众。西晋建立后,刘渊受到晋武帝司马炎的赏识。大臣王济建议司马炎任命刘渊为讨伐东吴的统帅,以完成统一大业。但西晋朝廷之中的老臣孔恂等人对于刘渊的才能十分忌惮,并用“非我族类、其心必异”来劝阻止司马炎。司马炎沉思良久,打消了重用刘渊的念头。

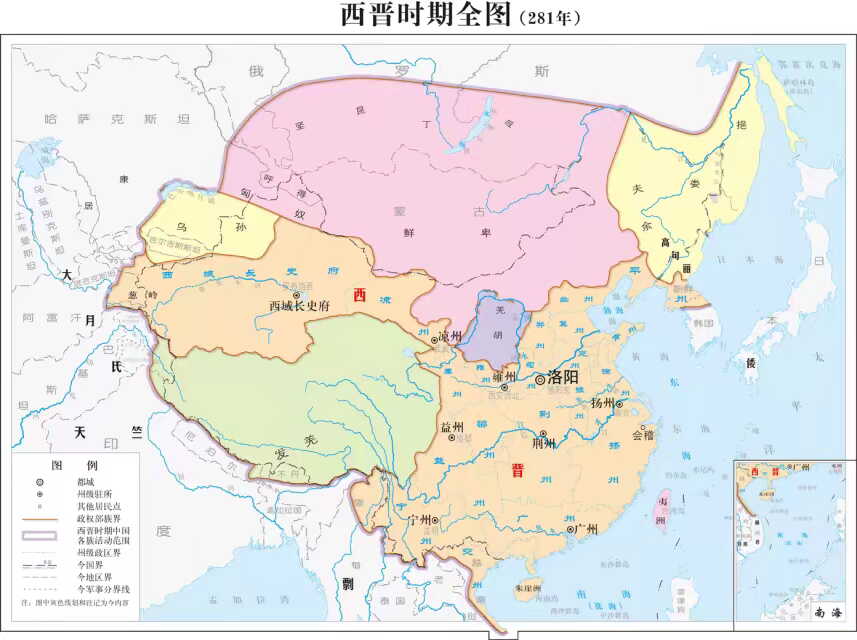

晋武帝的时间地图

晋咸宁四年(278年),鲜卑部在秦州、凉州作乱,晋武帝又准备征发匈奴五部,由刘渊挂帅前去平乱。大臣孔恂再次出来反对,认为如果让刘渊去平定凉州,就像放蛟龙入海,会让刘渊坐大,这样危害更巨。如此,刘渊又一次与统兵驰骋疆场失之交臂。

刘渊因为自己的匈奴血统一直受到西晋朝廷的歧视和打压,心中非常不痛快。为此,他在九曲河滨为友人饯行时叹息到:“今生今世,我只能老死于洛阳城内了!”。

不过,很快刘渊的机会来了。父亲刘豹病逝,刘渊就依照晋律返回本部,续任匈奴左贤王。

离开了晋朝,刘渊反而得伸壮志,他将自己的管理能力和领导能力发挥的淋漓尽致。而且刘渊诚心与人交往,日积月累,为自己积攒了一定的声望。

到了晋惠帝司马衷即位的时候,辅政的外戚杨骏为了拉拢匈奴势力,疯狂赐官,任命刘渊为五部大都督,封汉光乡侯,统领匈奴五部,至此,匈奴五部再度合而为一,全部归属在刘渊的麾下。曹操煞费苦心分裂匈奴的举措宣告终结。

西晋地图

不过,匈奴毕竟分裂了半个世纪之久,刘渊统一匈奴的大业进展的并不是很顺利。

对于单于的宝座,匈奴的各部都是怀有觊觎之心的,所以无论换谁来管理,其他部族都不会完全信服。最著名的事件,便是泰始七年(公元271年),右贤王刘猛自称单于叛逃出塞,试图恢复匈奴故国。但是除了他自己的亲信并没有多少匈奴响应。刘猛很快就失败了,他的手下砍了他的脑袋向西晋投降。

以右贤王为例,还有很多的匈奴王族成员都徒有名份,但没实力去统一南匈奴。面对刘渊的管辖,很多匈奴部族也表示不服,但也没法彻底打垮刘渊,所以就选择了叛逃了之。

到后来,匈奴叛逃的事件屡有发生,西晋朝廷认为刘渊无法服众,遂将其罢免。

然而命运再次峰回路转。晋朝爆发八王之乱,成都王司马颖借机将刘渊调到邺城,任命他为宁朔将军,继续担任监督匈奴五部的事务。

八王之乱的时间地图

刘渊此时重回高位,手握兵权,他对晋朝早已不满,此刻中原又乱成一锅粥,他的造反之心也蠢蠢欲动起来。

有此想法的并非只有刘渊。

公元304年八月,刘渊的堂祖父刘宣等人在南匈奴驻地也商议着反晋自立。此时匈奴五部早已明白,内讧只能导致匈奴越来越虚弱,只有联合在一起才能谋得出路。众人一致同意刘宣的看法,并秘密推举才能最出色的刘渊为他们的大单于。中心思想定了之后,匈奴五部便派呼延攸来到邺城告知刘渊,请他回去领导大家起事。

刘渊自然是迫切希望离开邺城的,但他同样清楚司马颖不会这样轻易的放过自己,这时候他让呼延攸先回部族,按兵不动。而他自己,则在耐心的等一个良机。

他没有等太久。

呼延攸回到部族后没多久,叛王司马腾就起兵反晋,将兵直指刘渊的上级司马颖。司马颖张皇失措,刘渊就趁机向他进言,“司马腾有十万大军,恐怕邺城无法抵挡。”然后建议司马颖让自己离开邺城,到山西调配本就在自己管辖范围内的匈奴人马前来协助平乱。

司马颖此刻正急需援助,没多想就同意了刘渊的请求。

于是,公元304年十月,刘渊终于摆脱西晋王朝的控制,离开邺城后直接赶往左国城,以大单于身份,正式统一南匈奴五部,召集了5万多人,起兵反击司马腾。

后果

刘渊称帝,永嘉二年(公元308年)刘渊正式称帝,国号为“汉”。

结论:刘渊统一匈奴,也因此成为中国走向五胡乱华的第一步。