前因:曹丕称帝;后果:淮南三叛。

文/全历史 张颖

前因

曹丕称帝:曹丕称帝后,曹氏宗亲与世家大族的矛盾一直延续。

公元249年,司马懿在洛阳发动政变,罢免大将军曹爽的职务后处死了他,司马懿从此成为曹魏政权的实际掌权人,史称“高平陵之变”。

魏明帝曹睿逝世前,委托大将军曹爽和太尉司马懿辅助年仅八岁的皇太子曹芳。曹芳即位后,由曹爽和司马懿共同辅政。司马懿是四朝元老,资历更老一些,曹爽原先对他还是很尊敬的。

后来曹爽听从了亲信的建议,让司马懿担任太傅。太傅虽然地位很高,但只是一个虚职,没实权。曹爽架空了司马懿后,在朝中到处安插自己的亲信,例如将自己的弟弟曹曦任命为中领军,负责掌管都城的军队。作为曹氏宗亲,曹爽势力的壮大严重触犯了以司马懿为代表的世家大族的利益。

后来司马懿无法参与朝中的决策,只好假装自己生了重病,待在家里不处理政务。但他却让担任中护军一职(负责武官选举)的儿子司马师暗地里培养了三千人的敢死队,等待合适的机会夺权。

司马懿阴谋扳倒曹爽的计划逐渐获得了一些原本持中立立场的大臣支持,例如曾担任太尉的蒋济、司徒高柔、太仆王观等人。他们都是曹魏的元老,也是世家大族的代表。

蒋济等人立场的变化是因为曹爽作为魏国的主政者,没有继续维持曹氏宗亲和世家大族之间的微妙平衡,反而提拔自己的兄弟、安插自己的亲信,导致他们被排挤得不到重用。权力的天平开始向曹氏宗亲急剧倾斜。所以蒋济等人逐渐向司马懿靠拢,愿意采取更激烈的斗争方式来巩固世家大族的权力。

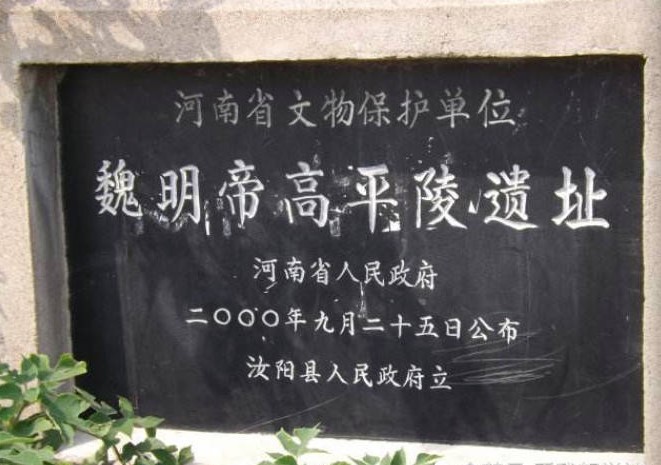

公元249年,曹爽陪同皇帝曹芳离开洛阳城,前往高平陵(即魏明帝陵墓,位于今河南汝阳县)拜谒,随行的还有曹爽的兄弟和大量亲信。可能是司马懿装病使曹爽放松了警惕,他才放心地离开洛阳,以至于洛阳城内没有能够牵制司马懿的有力人物。

司马懿抓住了这个的机会,在洛阳城内发动了政变。司马懿首先是亲自率领一部分兵马去贮藏武器的武库夺取了兵器。在去武库的路上,司马懿路过了曹爽的府邸,曹爽的下属严世见到后立马上楼,准备用弓弩射击司马懿。这时曹爽的门人孙谦却劝阻了他,说:“天下事未可知!”

司马懿就这样顺利地控制了武库,然后让他弟弟司马孚、长子司马师和次子司马昭率兵控制了城内的战略要地——司马门(宫城的重要入口)和宫殿;接着让郭太后写了一份宣布剥夺曹爽职位的诏令;最后关闭了洛阳所有城门。

司马懿让司徒高柔担任曹爽的大将军职务,太仆王观接管了曹曦的军队。原本司马懿是想让曾担任大司农(负责掌管国家财政)的桓范担任中领军,接管曹曦的军队。但桓范还是决定带着大司农的印绶逃出了洛阳城,去投奔曹爽。

桓范在见到曹爽后,劝他带着皇帝到许昌去,以皇帝的名义号令全国其他地方的军队,到洛阳镇压司马懿;而且大司农的印绶在他手上,军队的粮食供应是不用担心的。但曹爽对桓范的建议犹豫不定。

在控制了洛阳城之后,司马懿和太尉蒋济率兵在洛水(洛阳城外的重要河流)浮桥驻扎,以防曹爽回援洛阳。司马懿非常清楚,曹爽现在还能以大将军的身份号令全国的军队,况且皇帝曹芳还在他手上;如果曹爽以皇帝的名义,进军洛阳,司马懿是没有多少胜算的。

所以司马懿稳定了洛阳局势之后,马上派人拿着郭太后的诏书,去告诉皇帝曹芳,说郭太后已经下诏要治曹爽的罪并且罢免曹爽兄弟。曹爽面对这种情况,不知道怎么办才好。司马懿接连派人前去劝曹爽放弃抵抗;还承诺他说,只要他肯交出兵权,侯爵的爵位可以保留。

司马懿同时让蒋济写信给曹爽,说只要曹爽交出兵权,事后一定保全他的性命。蒋济身为曹魏的元老,威望很高,他的游说让曹爽产生了动摇。在考虑了一个晚上之后,曹爽还是决定放弃抵抗,请求皇帝罢免了自己的职务,说自己“不失为富家翁”。显然曹爽认为自己尽管丧失了权力,但仍然可以以侯爵的身份享受荣华富贵。

曹爽被罢官后,回到了洛阳城中的府邸,但被司马懿派人监视。过了一段时间后,与曹爽有紧密交往的宫中宦官,在被严刑拷打的情况下,供认说曹爽计划谋反。司马懿立马逮捕了曹爽和他的同伙,随后以谋反的罪名处死了曹爽,还诛灭了他的三族。从此之后,司马氏一直牢牢把控着曹魏政权,直到司马炎创立晋朝。

后果

淮南三叛:曹魏后期,镇守淮南地区的统帅先后发生三次反抗司马氏的兵变。

结论:高平陵之变标志着司马氏在曹魏政权中夺权成功,为创立晋朝奠定了基础。