这16部作品都不乏对日本历史与现实问题的观照,成为日本21世纪头一个十年的时代注脚。

作者 | 李明远

编辑 |韩方航

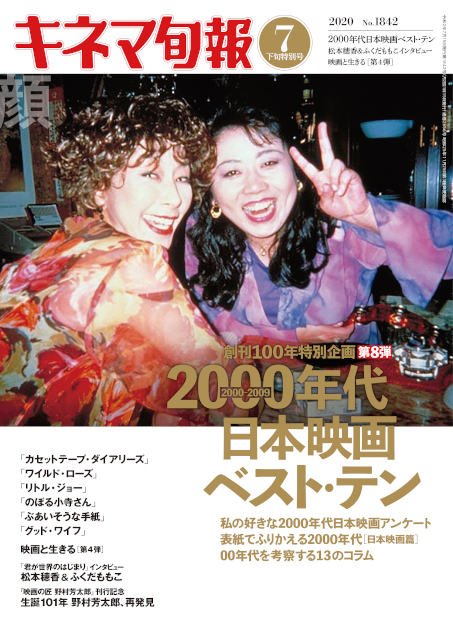

日本权威电影杂志《电影旬报》最新出版的7月下旬特别号,评选出2000年代(2000-2009)本土电影十佳。此次评选是《电影旬报》庆祝创刊100周年的第八期特别企划内容。

宫崎骏经典动画作品《千与千寻》位列第八名,是枝裕和的《无人知晓》排名第六。而榜单中前三名作品——《颜》《人造天堂》《无敌青春》,相较而言国内看过的观众较少,三部电影的豆瓣评价总人次不足5000。

《电影旬报》最新出版的7月下旬特别号。

入选片单的电影具体排名如下(有部分电影并列排名)。

01.《颜》导演:阪本顺治

02.《人造天堂》导演:青山真治

03.《无敌青春》导演:井筒和幸

04.《爱的曝光》导演:园子温

04.《摇摆》导演:西川美和

06.《无人知晓》导演:是枝裕和

07.《三心两性》导演:桥口亮辅

08.《千与千寻》导演:宫崎骏

08.《关于莉莉周的一切》导演:岩井俊二

10.《大逃杀》导演:深作欣二

11.《Jose与虎与鱼们》导演:犬童一心

11.《接吻》导演:万田邦敏

11.《黄昏清兵卫》导演:山田洋次

11.《血与骨》导演:崔洋一

15.《镜中的女人》导演:吉田喜重

15.《下妻物语》导演:中岛哲也

小众也好,大众也罢,这16部作品都不乏对日本历史与现实问题的观照,成为日本21世纪头一个十年的时代注脚。

美好青春与残酷现实的碰撞

想要了解2000年代的日本电影样貌,就要先了解这个时期日本电影业经历了什么。1990年起日本迎来了漫长的经济萧条期,日本社会进入艰难曲折的转型期,电影业也是如此。

萧条的到来,意味着与电影制作相关的企业撤出,以及制片公司之外的经济元素的注入,这反而改变了日本僵化的制片体制。进入新世纪头一个十年,日本电影业呈现企稳向好的局面,电影产量回升。

但这被日本电影研究者、评论家四方田犬彦视为泡沫化现象。因为这一时期的电影创作出现了退步倾向。《永远的三丁目的夕阳》(2005)《东京塔》(2007)等作品都在怀旧,追忆进入高速增长期不久的东京,过去的时代因为一去不复返而被美化,社会矛盾则被掩盖。四方田犬彦认为,这一时期许多电影作品缺乏问题意识,拒绝直面“日本人是什么”的主题,只是表达感伤、怀念的情绪。

《在世界的中心呼唤爱》被质疑脱离现实。

这种倾向在日本青春电影这一主流题材中体现得尤为明显。《在世界的中心呼唤爱》(2004)等影片将失落与怀念的情感提纯展示,单单讴歌其美好,营造了一个逃避现实的乐园。这部分相对梦幻的纯爱青春片,往往不符合《电影旬报》评选标准,在历年的十佳电影评选中也少见入选。

与梦幻的逃避倾向相反的现实是,发展严重停滞的日本社会,才是每一位青年人都要面对的。入选《电影旬报》2000年代(2000-2009)本土电影十佳的青春电影,往往反对乌托邦式青春叙事,没有抛弃对社会的观照。

宫崎骏在企划书中谈道,《千与千寻》就是要借用幻想的形式,将变得暧昧贪婪的世界清楚地描绘出来。他认为,让孩子们处于被层层包围、被过度保护,在人际上形于疏离对于生存只剩下模糊感觉得日常生活中,只会让他们虚弱的自我日渐肥大。

《下妻物语》讲述了两个少女之间的友谊,轻喜剧风格和奇观化的视觉效果,为故事赋予了梦幻质感,让观众的情感能在其中得到短暂安抚。片中两位女主角,虽然是洛可可、朋克两种截然不同的风格,却都呈现了年轻人逃避现实的面貌。

梦幻质感的《下妻物语》没有回避血腥画面。

岩井俊二在《关于莉莉周的一切》中,用少年犯罪故事表达了残酷青春主题。影片涉及校园欺凌、自杀与杀人、援助交际等情节,采取半校园半社会的布局,将残酷的现实世界与虚幻的网络交往直接对比。戳中人心的是,全片中的社会部分始终拉扯着校园部分,让社会戕害负面影响蔓延至明亮干净的校园。

到了《大逃杀》,电影创作者用一场饥饿游戏,将对社会现实的绝望态度进行直观呈现。一个班级的学生,在荒岛上互相厮杀直到剩下最后一人成为胜者,这样的设定是成人社会的象征。电影对现实社会的嘲讽的底色,暗含着对日本社会的悲观预测:未来,日本将经济困难、失业率上升、自杀率居高不下。

批判视角观察日常生活

虽然主角是四个孩子,是枝裕和的《无人知晓》却很少被作为青春片探讨。或许是因为影片呈现的社会事件过于离奇。母亲离家出走,留下14岁的长子照顾另外3个年幼的弟弟妹妹。不过,是枝裕和在筹拍这部电影的过程中发现,把1988年发生的弃婴事件,改成发生在2000年初的故事,反而更符合时代走向。因为2005年、2006年左右,“忽视”一词在日本社会中变得越来越普遍。

是枝裕和希望当观众看完影片回归日常生活的时候,对生活的看法能有所改变。“这或许会成为他们带着批判性视角观察日常生活的契机。”

《无人知晓》中的孩子们是被忽视的群体。

忽视、疏离、孤独等,成为这一时期影片关注边缘群体、社会底层群体时的一组关键词。

这样的主题,在电影《颜》中通过一连串离奇的故事呈现出来。女主角吉村正子样貌平凡,因为肥胖和迟钝而心理自卑,在母亲的干洗店内埋首工作至35岁。母亲因为过劳暴毙后,正子在葬礼后受到妹妹由香里的无理挑衅,盛怒之下错手杀死妹妹。正子慌忙逃亡过程中,正子先后遇到了几位“失败”的男人。

导演阪本顺治在谈论这部电影时说:“一个被自己形象禁锢的女人,只能凭着不屈不挠的尊严生存下去,并逐渐用意志力把愿望变成现实。我只能告诉她:‘快逃!有些事你只能在异乡与陌生人之间,才可以重新开始’。”

《Jose与虎与鱼们》中,残疾少女与男主角的恋爱最终失败告终。

现实生活中,许多边缘群体、底层群体都有难以挣脱的禁锢枷锁。在《三心两性》中,是两位男主角的同性恋身份;在《Jose与虎与鱼们》中,是女主角的先天腿部残疾;在《摇摆》中,是哥哥不得不留在家乡子承父业。他们在影片中的生活往往是压抑、没有希望的,挣扎的过程与结果也往往具有悲剧色彩。

进入新世纪后,日本社会普遍呈现隐忍、低欲望和毫无生气的氛围。虽然以上影片中的主人公,在现实生活中并不是最广泛的社会群体。但他们的故事,展现了广泛人群的生存状态,当观众静下心观看,会有最直接的触动。

探讨历史遗留问题

与日本经济泡沫共同向前的,还有日趋老龄化的人口结构、日渐保守的社会氛围以及日益严重的阶级固化。这些问题,并非进入2000年才突然产生的。许多问题和矛盾,早在经济高速增长时期就已埋下。

一些打着治愈口号的日本剧情片,往往采取封存与掩盖历史的策略,让故事和人物有种脱离社会与时空的悬浮感。但也有一些作品,表现出将历史延伸到现实的时间轴上重新讨论的态度。

历史上曾经是日本殖民地的朝鲜半岛出身的人,以及这些人的后代在日本大约有60万到80万,他们至今没有得到战后补偿和选举权,而且生活在日本还要忍受各种歧视和不公。上世纪80年代,日籍韩裔导演崔洋一在《月出何方》中第一次正面触及这一问题。

2004年,崔洋一重新观照战后日本社会遗留下来的种种矛盾。《血与骨》将镜头对准从济州岛乘船来到大阪的一户朝鲜工人家庭,父与子因爱恨交加而暴力相向。崔洋一与《血与骨》原著小说作者都是朝鲜族人,他们对自己民族的苦难历史的悲哀,在暴力的缝隙中滋生而出。

《血与骨》中的暴力元素,暗含着少数族群的诉求。

在《血与骨》中,由北野武饰演的金俊平以及他的儿子们的暴力倾向和某种内在的民族诉求联系在一起。这种暴力的源自于漂泊人群的求生欲和自我证明欲。影片中的故事落幕了,族群间的紧张感依旧延续,一个民族在他乡依旧漂泊。

战后,在日的韩国少年们与日本的少年们对抗,在井筒和幸的《无敌青春》中也被着力地加以描写。它尝试将那些战后被推向社会边缘的少数族群的真实遭遇,作为电影的主题加以关注。而吉田喜重的《镜中的女人》则以悲剧风格,讲述了在广岛遭核辐射的三代女性对过往的公开和否认。

《电影旬报》入选的16部电影,不管是何种类型,都没有逃避现实。从问题意识出发,不歌颂或粉饰太平的电影,正是《电影旬报》在电影推介时考量的重要因素。而正是从这样的视角和态度出发,杰出和平庸的电影高下立见。那些曾在许多人青春时代留下感动的电影体验得以延续,多年之后,依然被人们视为经典。