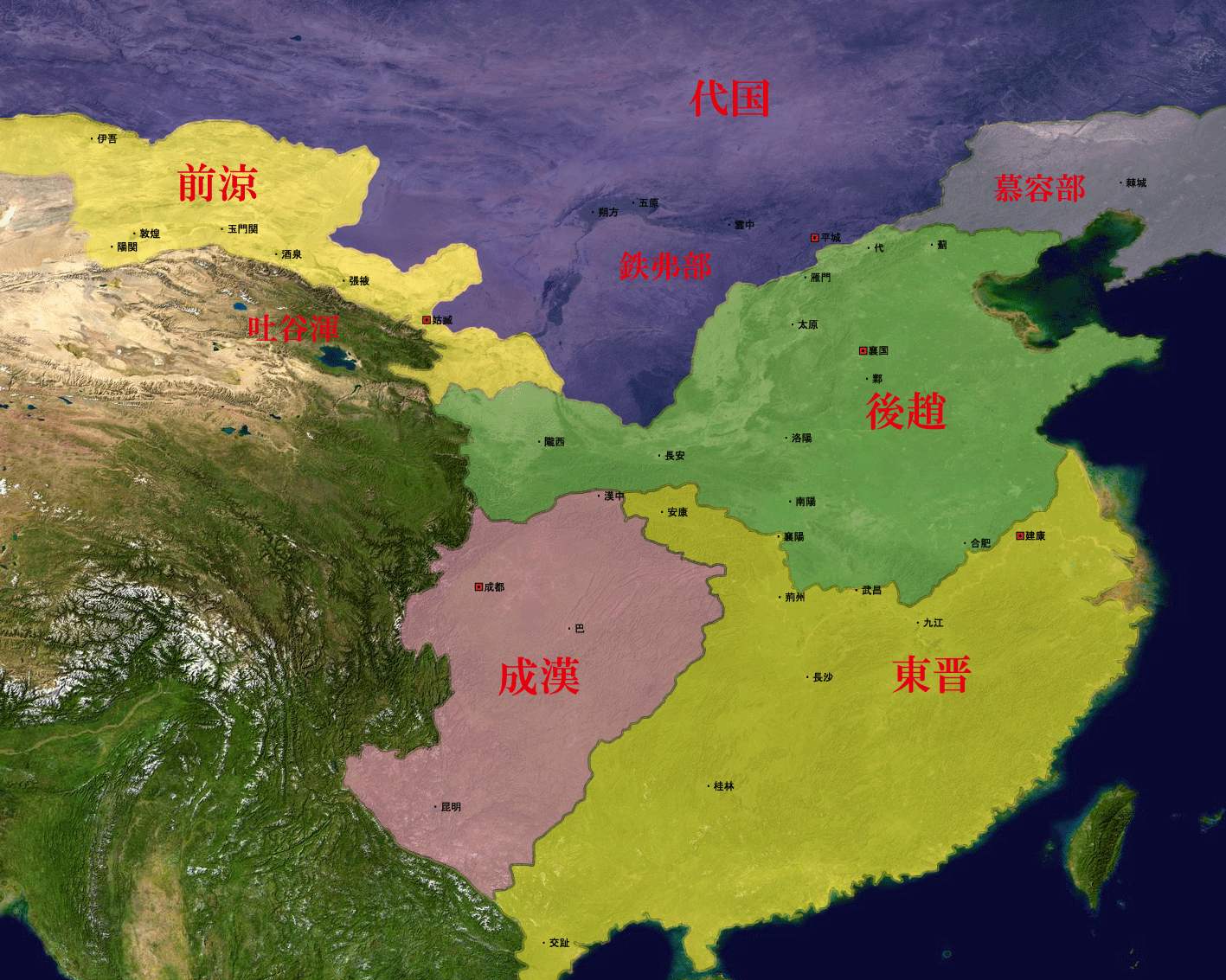

前因:1.李雄建立成汉,2.庾翼病逝;后果:桓温北伐。

文/全历史 蓑笠寒江雪

前因

李雄建立成汉:公元306年,李雄在成都称帝,国号"成" ,史称"成汉"。

公元346年,东晋桓温率军伐成汉,成汉末代皇帝李势兵败投降,成汉灭亡。

桓温之所以选择去攻打成汉和他的个人野心密不可分。

桓温的祖上曾很有名望,但是后来衰落,到他父亲桓彝时桓家才又有了起色。桓彝结交名士,跻身于江左八达之列,曾协助晋明帝平定王敦之乱,家族地位得以提升,不过后来在苏峻之乱中,被叛军所杀,桓家再次衰落。

桓彝死时桓温才十五岁,他立志为父报仇,苦练武艺,终于血刃仇人。晋成帝觉得他孝义,将南康长公主嫁给了他。桓温成为驸马,从此地位扶摇直上。

桓温既有重振家族声望的志向,也有北伐中原建立更大功业的野心,和同有北伐之志的庾冀(庾亮的弟弟)交好。庾冀当时是荆州刺史,不久去世,临终前上表希望朝廷能任命他儿子接掌荆州。然而当时朝中掌握大权的是何充,何充认为荆州是晋朝的门户,应该让一个有能力的人来执掌,庾冀之子是软弱的白面书生,不如桓温。于是桓温被推荐上位,接掌了荆州,从此长江上游的兵权掌握在了桓温的手里。

桓温手握重兵后,想借此建功立业,西边的成汉成了最好的目标。因为成汉本就是弱小,加上当时成汉的皇帝李势荒淫无道,很不得民心。手下们都很支持桓温,于是桓温上书朝廷请战,没等朝廷答复就率兵西征了。

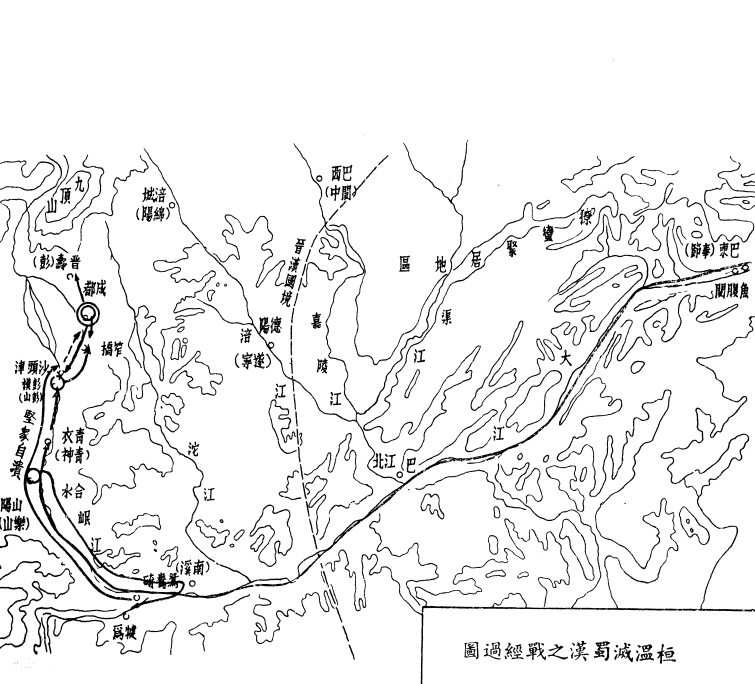

早在庾冀执掌荆州时就出兵打过成汉,而且还打了胜仗,占据不少战略要地。所以这次桓温带着庾冀旧部,一路上行军十分顺利,很少有抵抗,于是直接把军队开到了距成都不远的青衣(今四川青衣江)。李势派兵分路迎击晋军,领兵的分别是李福、李权和昝坚。

接着,桓温领兵攻下彭模(今四川彭山东南,岷江东岸)。这时,手下有人劝桓温分路进军成都,但是桓温的重要谋臣、部将袁乔站了出来,说如今孤军深入,如果分开会有极大的风险,如果一路失败,那么另一路就得撤退,不如集中兵力,一战定乾坤。桓温采纳了袁乔的建议,留下辎重,率主力直奔成都。

这么一来,成汉的将领昝坚的预判就出了问题,他以为晋军会从江南过来,没想到晋军走的江北。等不到人后,他才领兵杀回来。李福赶到彭模时碰到了留下来保护辎重的晋军,结果被晋军杀退。李权一路则碰到了桓温率领的主力,桓温与之交战,三战三捷,李权溃逃。昝坚回军后发现桓温已经驻扎在成都近郊,于是就不想打了,然后散去。

李势把全部兵力调到成都的笮桥(今成都西南南河上)与桓温展开决战,战争打得十分惨烈。晋军的先锋部队损失惨重,部将们想退兵,而这时击鼓官却错把撤退鼓敲成了前进鼓。于是袁乔乘势督促将士们提起士气,浴血奋战,这才转败为胜。桓温趁胜攻入成都,李势逃走后最终决定向晋军投降,成汉政权至此灭亡。

后果

桓温北伐:从公元354年至公元369年,桓温三次领兵北伐。

结论:桓温能够灭成汉,既有巧合的原因,也有庾冀之前的铺垫,但终究也是桓温的勇敢和善于用人使然。此战之后,桓温的地位迅速上升,为他后来北伐和专权奠定了基础。