前因:司马师废曹芳;后果:魏灭蜀之战。

文/全历史 张君恪

前因

司马师废曹芳:司马师废黜魏帝曹芳后,立曹髦为帝。

公元260年6月,曹魏皇帝曹髦试图罢黜权臣司马昭,但被司马昭杀害,史称“甘露之变”。

曹髦被司马师立为皇帝时只是一个十二岁的少年,并没有实权,司马师和司马昭先后把持朝政。和前任皇帝曹芳不同的是,曹髦是一个想要有所作为的君主。曹髦登基时缩减了宫中的用度,力行节俭。他还经常下诏抚恤阵亡的士兵,和朝中的学者讨论典籍与治国之道。

司马师曾经问中书侍郎钟会曹髦的能力怎么样,钟会的回答是:“文同陈思(曹植),武类太祖(曹操)。”随着年龄的增长,曹髦对司马氏专权日益不满。司马氏篡权的野心日渐显露后,曹髦没有选择听天由命,而是等待合适的机会出现后剥夺司马氏的权力。

电视剧《三国演义》中的司马昭

司马师在镇压毌丘俭叛乱后,回军时在许昌病逝。曹髦就想趁机夺权,他下令让尚书傅嘏带大军返回京师,让司马昭留在许昌,试图让军队脱离司马昭的控制。但司马昭亲自率军回到了京师,曹髦的计划落空了。

在公元258年和260年,曹髦被迫两次下诏任命司马昭为相国,并把他封为晋公、加九锡。尽管司马昭没有接受,可当初曹操“挟天子以令诸侯”时,也是让汉献帝给他加九锡,封魏公。司马昭此时篡位称帝的意图已经非常明显了。

曹髦不想像汉献帝那样禅让帝位,他决定做最后一搏。

260年6月,曹髦打算罢黜司马昭。他让冗从仆射(宫中侍卫的主官)李昭等人集结待命,召见侍中王沈、散骑常侍王业、尚书王经等三人(他们时常在宫中与曹髦探讨学问),说:“司马昭之心,路人皆知也!”然后还把罢黜司马昭的诏书拿出来给他们看。

事后王沈与王业立马出宫将曹髦的计划告诉了司马昭。司马昭知道后,让中护军(负责宫中防务)贾充做好了准备。曹髦知道事情泄露后,第二天率领宫中的侍从和僮仆三百余人,准备出宫讨伐司马昭。

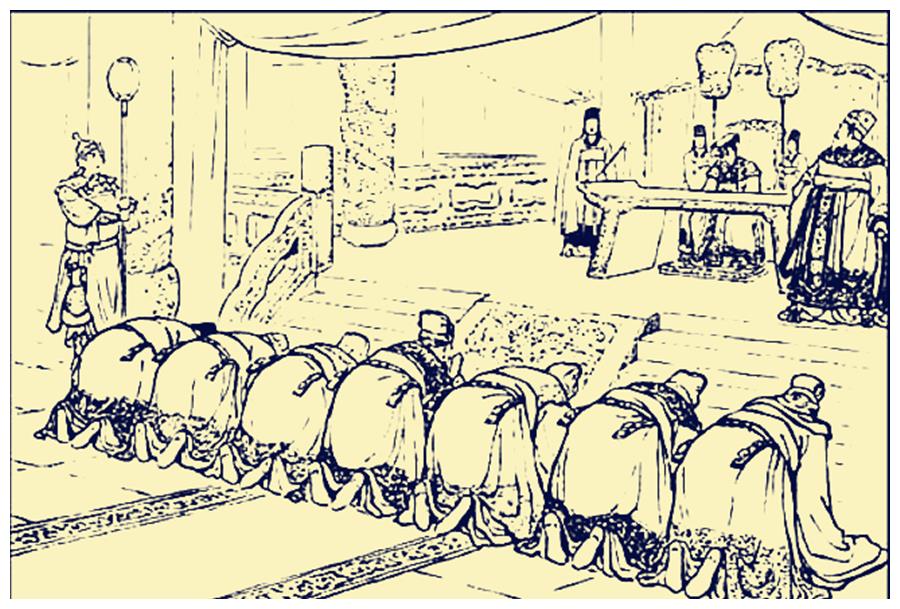

连环画中曹髦讨伐司马昭的场景

曹髦站在车上,准备冲出宫去,宣称要铲除叛逆,谁敢阻拦就诛杀全族。贾充手下的士兵们都不敢上前,贾充说:“司马公(即司马昭)供养你们这些人,为的就是今天!”随即命令手下成济上前阻拦。成济上前用剑刺死了曹髦。

曹髦被杀身亡后,司马昭假借太后的名义废黜了曹髦的皇帝名号,把他封为高贵乡公。原本太后想依照西汉霍光废昌邑王的事例,打算以平民的礼制安葬曹髦。但在司马昭叔父司马孚等大臣的请求下,还是决定“以王礼葬之”。

事后司马昭对尚书仆射陈泰(其父为曹魏名臣陈群,“九品官人法”的创建者)说:“天下人会怎么看我啊!”陈泰说:“只有腰斩贾充,否则无法向天下人谢罪。”司马昭说:“再考虑一下别的办法。”但陈泰表示,除此之外,没什么其他的好办法了。

贾充与司马家族关系密切,曾帮助平定淮南地区的两次叛乱。司马昭自然不想杀掉贾充,他只好下令抓捕亲手杀死曹髦的成济。但成济拒绝认罪,他脱光了衣服站在屋顶上大喊大叫,来抓他的人用箭射死了他。后来司马昭诛灭了成济的三族。

曹髦死后,司马昭迎立燕王曹宇(曹操之子)的儿子曹璜为皇帝,改名曹奂。虽然局势得到了稳定,但司马昭背负了很大的道德舆论压力,毕竟皇帝被杀一事非同小可。司马昭背着弑君的罪名,想要继续把持朝政或者登基称帝就缺乏足够的说服力了。

司马昭立曹奂为帝

为了增加自己的权威和话语权、消除弑君事件给自己带来的负面影响,司马昭决定发动伐蜀之战,以此来建功立业。伐蜀之战初战告捷时,司马昭就立刻接受了先前拒绝的九锡和晋公的封号;在灭亡蜀汉后,司马昭又接受了受晋王的封号。此时,司马昭离称帝只有一步之遥了。

后果

魏灭蜀之战:263年,魏国向蜀汉发动战争,战事进行不到半年,蜀汉后主刘禅投降,蜀汉灭亡。

结论:曹髦的政变是曹氏宗室与司马氏的最后一次武装反抗,司马昭镇压政变后得以进一步控制朝政,逐步消灭支持曹氏的势力,为其子司马炎代魏立晋铺平了道路。