前因:孙策被刺杀;后果:孙权称帝。

文/全历史 Spencerrr

前因

孙策被刺杀:公元200年,孙策在丹徒山中打猎,被吴郡太守许贡的门客刺杀。

公元200年(建安五年),孙权的哥哥孙策遇刺将死,十九岁的孙权接过印绥,受命接替其位,继续巩固孙吴政权。

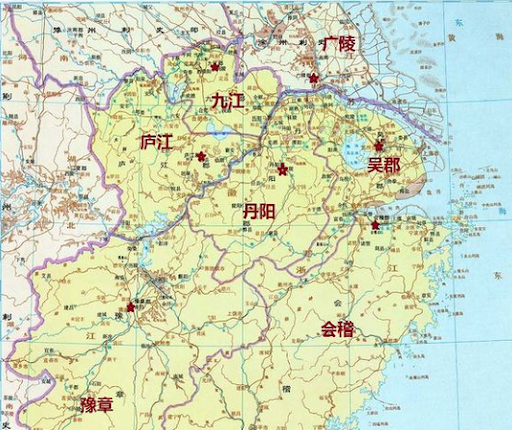

在孙权接班时,他哥哥孙策已在此前铲平了大量割据势力,先后占据吴郡、会稽郡、丹阳郡、庐江郡和豫章郡。因此,孙家基本上控制了扬州的大部分区域,为后来孙吴立国奠定了基础。

那么,这是不是说明孙权接手了现成的孙家基业,在三国之主中处境是最为容易的呢?并不是这样。孙权接班时其实面临着许多的困难。

首先,是江东一带的世家大族对于孙家统治的威胁。孙权的父亲孙坚本是江东富春人,但是发迹于袁术统治下的江西(现江苏北部和安徽部分地区),孙家的班底也都是在淮河、泗水一带招募的,都不是江东本地人。到了孙策渡江时,还屠杀大量江东名豪,使江东大族多抵制孙家。例如孙策囚禁了吴郡名士高岱,虽然为他求情的人特别多,但孙策还是将他杀掉了。因此,孙权接班时,许多江东的世家大族并不认可孙家的势力。

孙权接班后,因为孙吴政权建立不久不稳固,加之孙权又年轻,一些父兄的旧部和宗室也并不把他当作真正的君主来对待,他们不听从孙权的派遣,甚至公然起兵反叛,想在乱局中谋利。例如,孙策的旧部李术就背叛了孙权,还放言说一个人有德才会有人归附,无德就会被背叛,为叛变找借口。

其次,是孙策刚刚统一江东没有多久,东吴边远地区的人们也不臣服于孙家治理,尤其是山越的少数民族。这些人为了避灾避税而逃进山里,他们自成一体,拒绝向孙权纳税。

这样一来,年仅十九岁的孙权为何会被授以大任呢?

第一,孙权被公认为是个有才的人,从小常跟随在孙策左右并参与内部事务的决策,小小年纪就显示出善于治理政事的才能。孙权十五岁时,孙策初渡江东,便任命孙权为阳羡县长。孙权从谏如流,孙策为此赞叹不已。

第二,孙权身边有一班能人为他出谋划策,他在张昭、周瑜等人的辅佐和帮助下,逐步平定各地,后来还网罗了诸葛瑾、鲁肃等一大批人才,逐渐形成了一个稳固、团结的团队,稳定了江东的局势,继续孙家父兄未竟之大业。例如,孙策死后,孙权原本因兄长之死而悲痛不已,无心查阅军队,但张昭劝诫他现在没有时间给他悲痛,否则后患无穷,孙权听了劝告立刻整理状态,继续练兵。

第三,孙权的哥哥孙策在二十五岁时候就死了,儿子太小,也只能选择将孙家权位让给弟弟,并安排好张昭、周瑜等人辅佐。孙策曾告诉孙权,内部事宜如果有拿不准的可以向张昭询问,外交事宜不确定的可以向周瑜请教。

在孙权接班后,他先是改用笼络、怀柔政策,安定地方大族的异心;后来,先率军消灭李术的叛乱,得其部众三万余人,阻止宗室动乱;又灭山越六千,收编万余,得以平定江东自家地盘。

此外,从建安八年起,他三次进攻江夏郡,最终击杀黄祖为父报仇,并吞并江夏郡大部。在外交上孙权还采取了联合蜀汉对抗曹魏的大方针,通过赤壁之战和夺取荆州、夷陵之战等,促成三国鼎立的局面最终形成。

后果

孙权称帝:公元229年四月十三日,孙权在武昌称帝,改元黄龙,立国号为吴。

结论:

孙权在张昭、周瑜等人的辅佐和帮助下,逐步平定各地,网罗了诸葛瑾、鲁肃等一大批人才,稳定了江东的局势。他的领导力也得到了东吴集团的认同,形成了一个稳固、团结的团队,为拓展势力、促成三国鼎立局面奠定了坚实的基础。