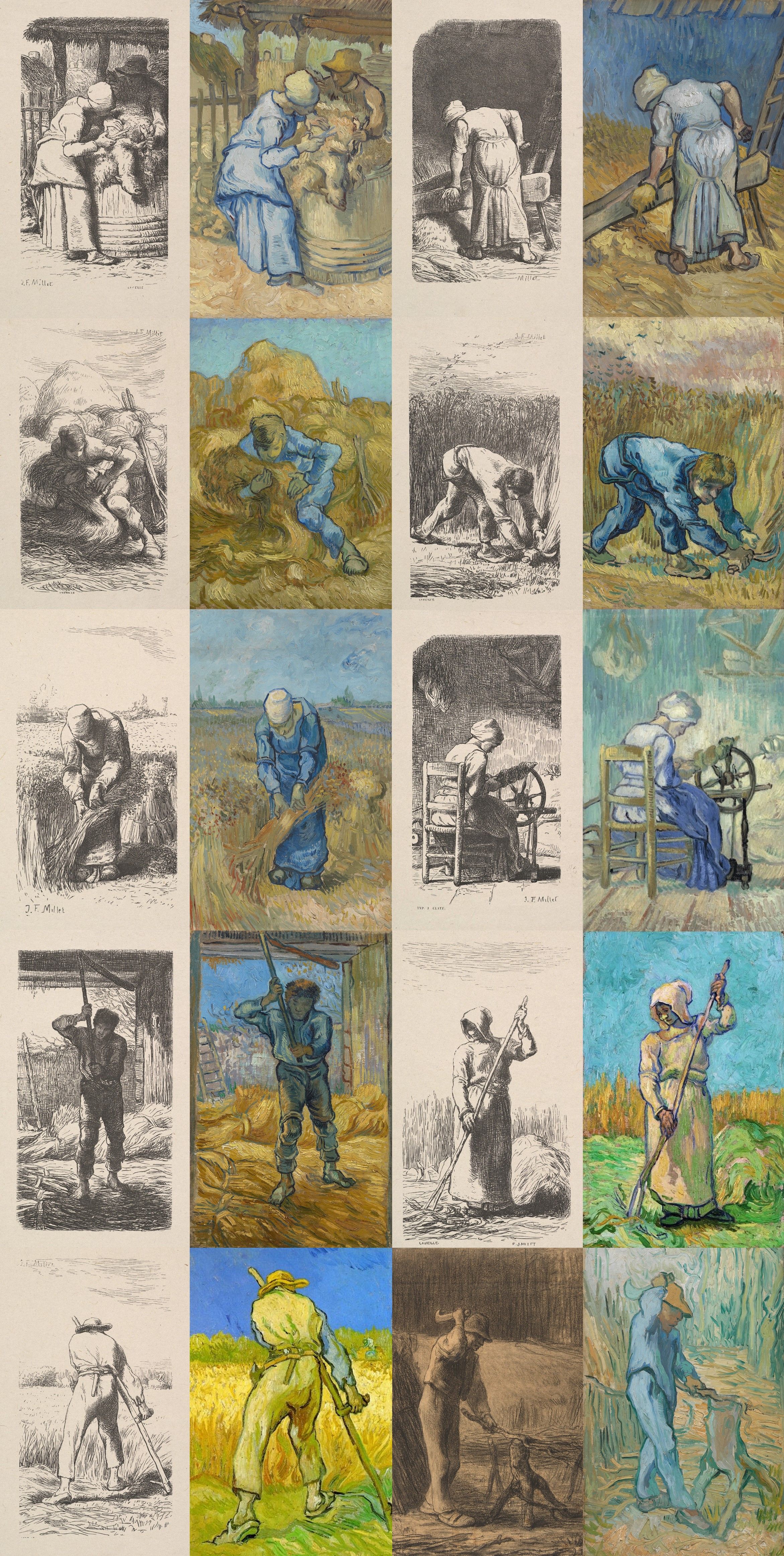

从立志成为一名艺术家直至去世的整整十年间,梵高不间断地临摹着米勒的画作,数量不下百幅,这样的实验贯穿其整个艺术生涯。

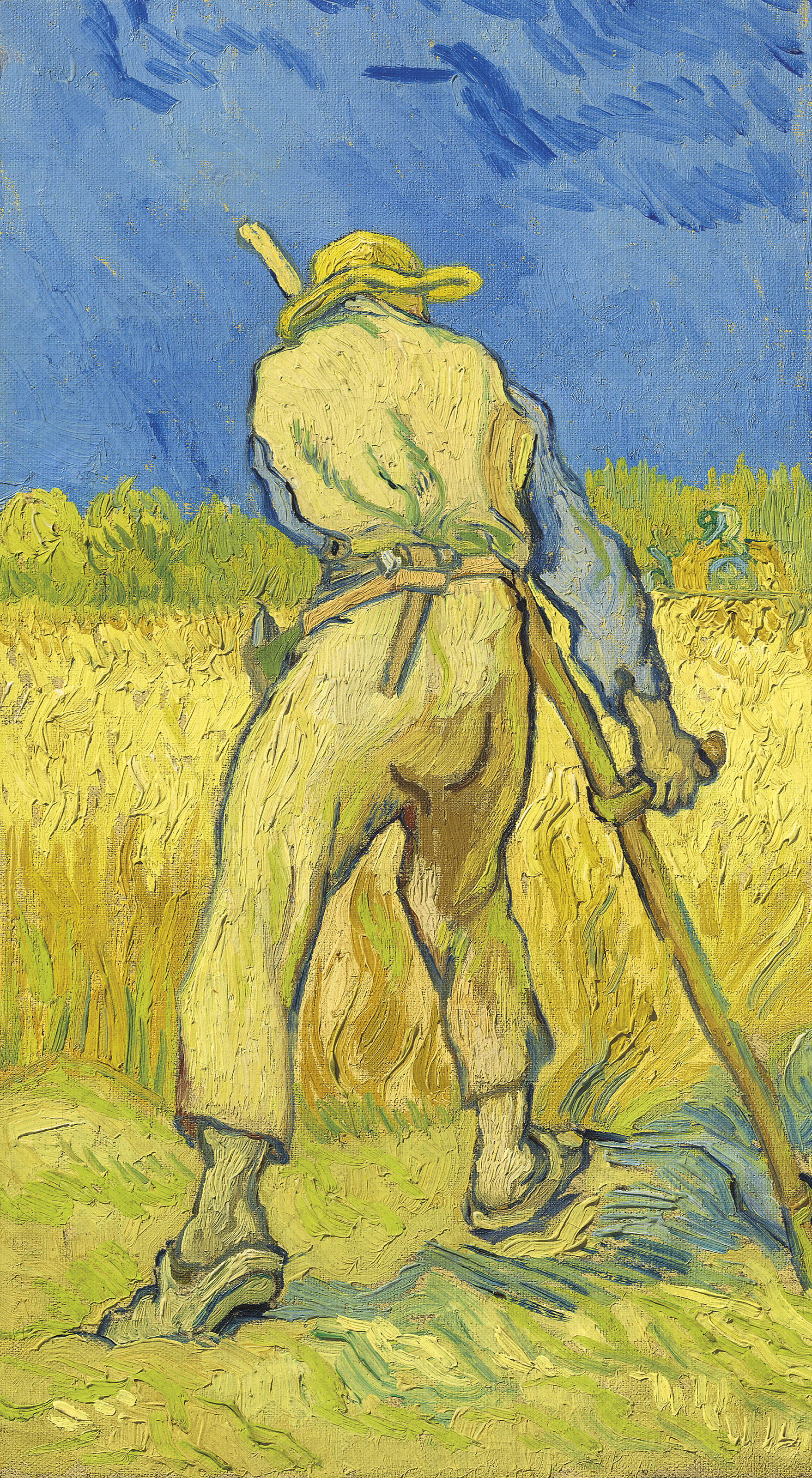

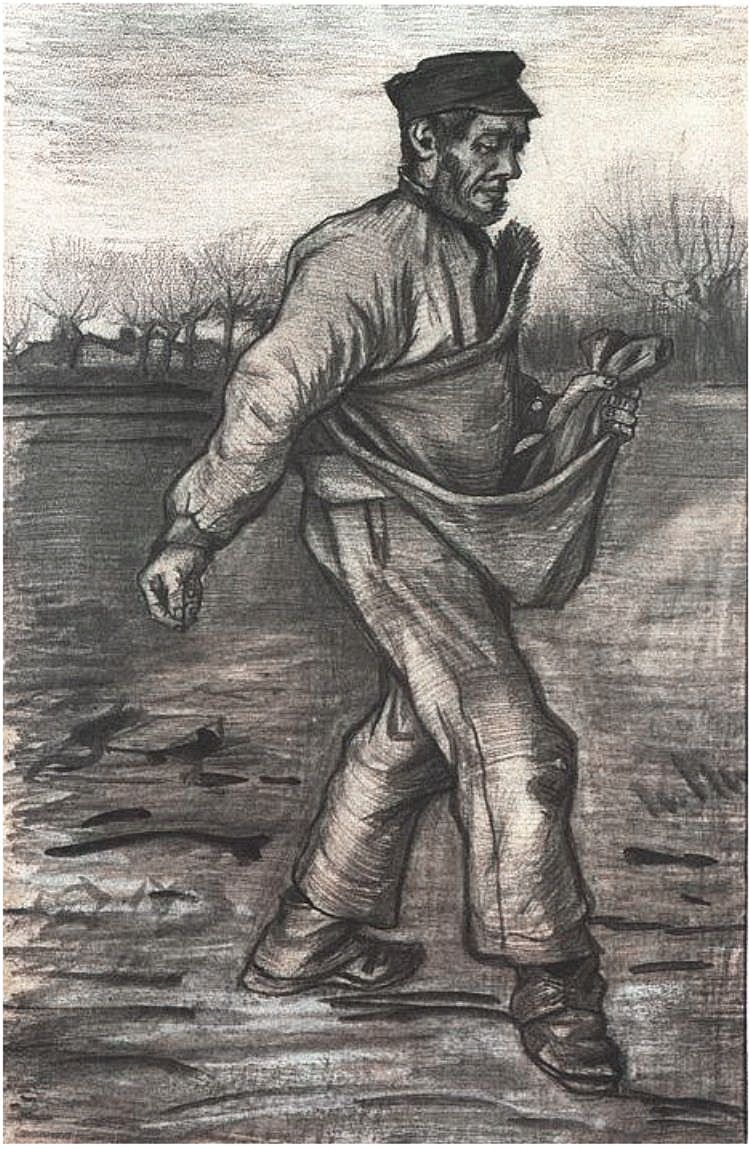

相对于现实中在田野间劳作的普通播种者,米勒的《播种者》意义更为深远。

——梵高

梵高对“巴比松”画派代表画家让·弗朗索瓦·米勒作品的临摹和再创作,一直是后人津津乐道的话题。

终其一身,梵高对米勒推崇备至,称其作“重新唤醒了我”。

从梵高立志成为艺术家伊始,米勒就是他学习的对象,成为其从艺路上最重要的精神导师,也正是受到米勒的影响,梵高立志成为一位“农民画家”。

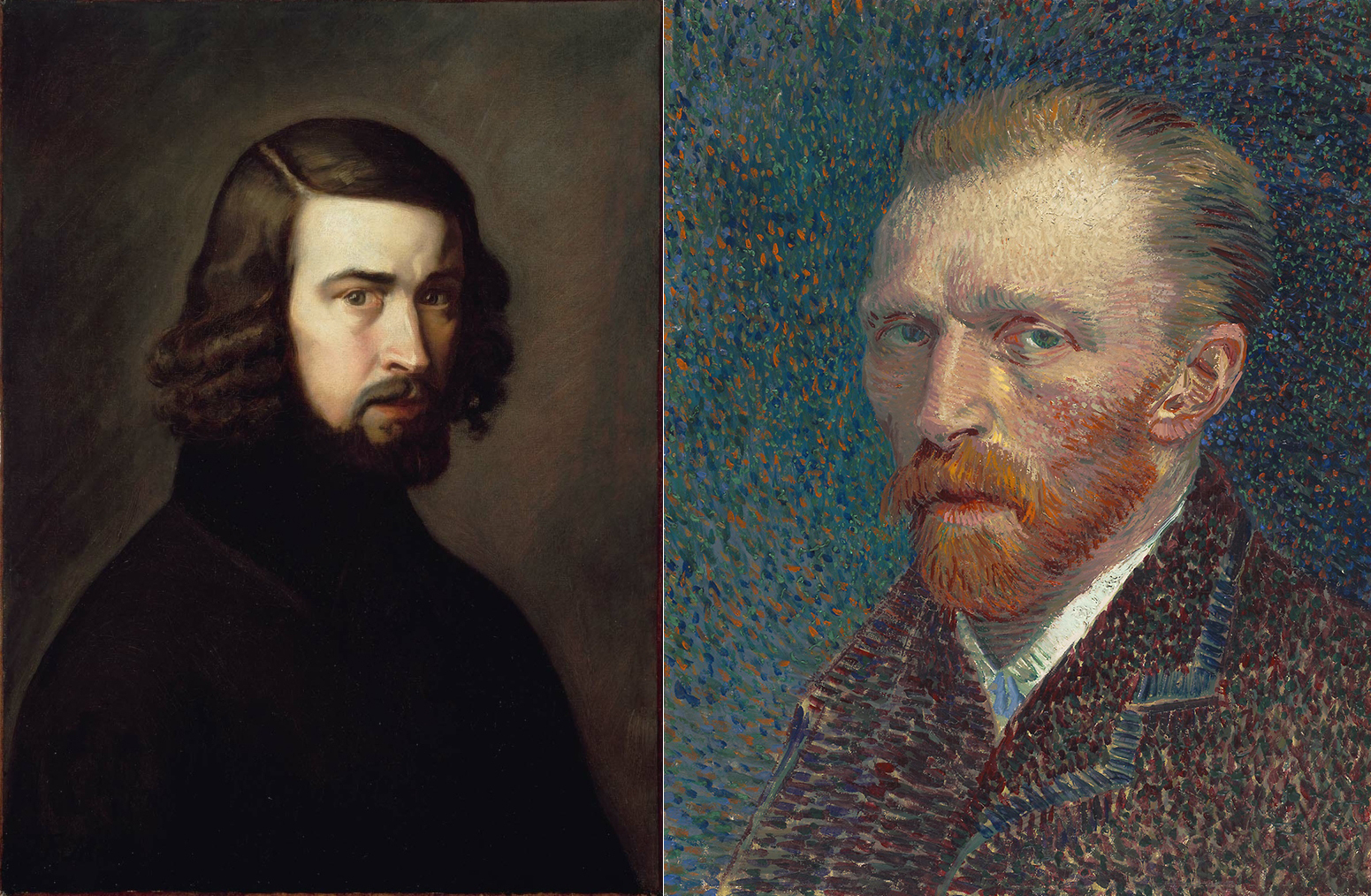

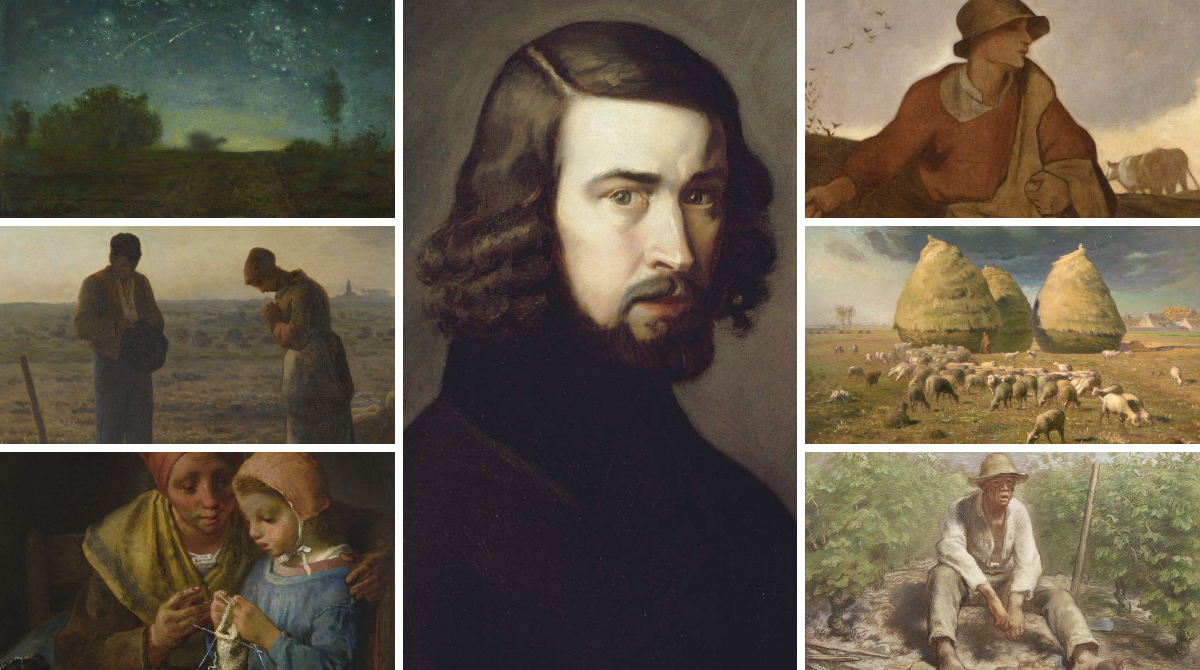

米勒,1814出生于法国,19世纪法国现实主义画家。

作品以沉稳、安静、庄重为特色,他笔下的农夫虔诚、质朴,让观者在日常劳作与简朴生活中同样感受到诗意,感受到他对农村生活的挚爱。其代表作有《拾穗者》、《晚钟》、《播种者》等。

米勒在画中捕捉到大地和自然的神韵,梵高也从米勒的画作中得到无尽的灵感与启示,对其作进行临摹和再创作。

从1880年立志成为一名艺术家直至去世的整整十年间,梵高不间断地临摹着米勒的画作,数量不下百幅,这样的实验贯穿其整个艺术生涯。

人生的慰藉和灵感之源

1876年,当梵高在比利时博里纳日矿区当传教士的梦想破灭以后,绘画成为他人生的慰藉和新的目标,他开始大量练习,其中最主要的学习对象就有米勒的代表作《一天中的四小时》和《晚钟》等作品。

他甚至在给弟弟的信中汇报,他一下就收集了12张米勒的版画。米勒的作品是他绘画灵感之源,他笔耕不止,仅仅两周时间,就画了120多幅作品。

梵高对米勒推崇备至,每当他艺术创作迷惘之时,他就想到米勒,临摹其作,单是米勒的《播种者》,梵高就仿了30多幅。

在习画之初那段时期写给弟弟的信中,梵高流露出难以抑制的兴奋:“关于《播种者》,我已经临摹了五次。两幅小的,三幅大的,我还会再画一次,我对这组人物形象简直太着迷了。”

米勒于梵高的影响之大,可以称之为梵高的一位特殊的、未曾谋面的老师与“精神之父”。

世俗的欢愉与精神的回报

1881年,在梵高从布鲁塞尔回埃滕的路上,他聚焦于米勒的《播种者》,一回到家,他就坐下来再次临摹这幅作品,作品就是他新生活的象征。

当天气不好的时候,梵高就待在家里,疯狂练习,临摹更多米勒的作品。

实际上,梵高对于米勒《播种者》的热衷,也受其父兢兢业业的传道生活的影响。在梵高的父亲看来,播种者也是面对失败时,永不放弃的象征。

在《加拉太书》中,保罗曾说:“因为播种什么,就会收获什么。”对深受其父宗教思想影响的梵高而言,保罗的收获不仅指世俗的欢愉,更多的是精神上的回报。

他在欣赏作品时,并不仅仅希望获得指示或灵感,最重要的是被打动。他坚信,艺术应该是能动人心扉的,他的目标也是创造能够打动人心的作品。

永远的领导和导师,像父亲一样

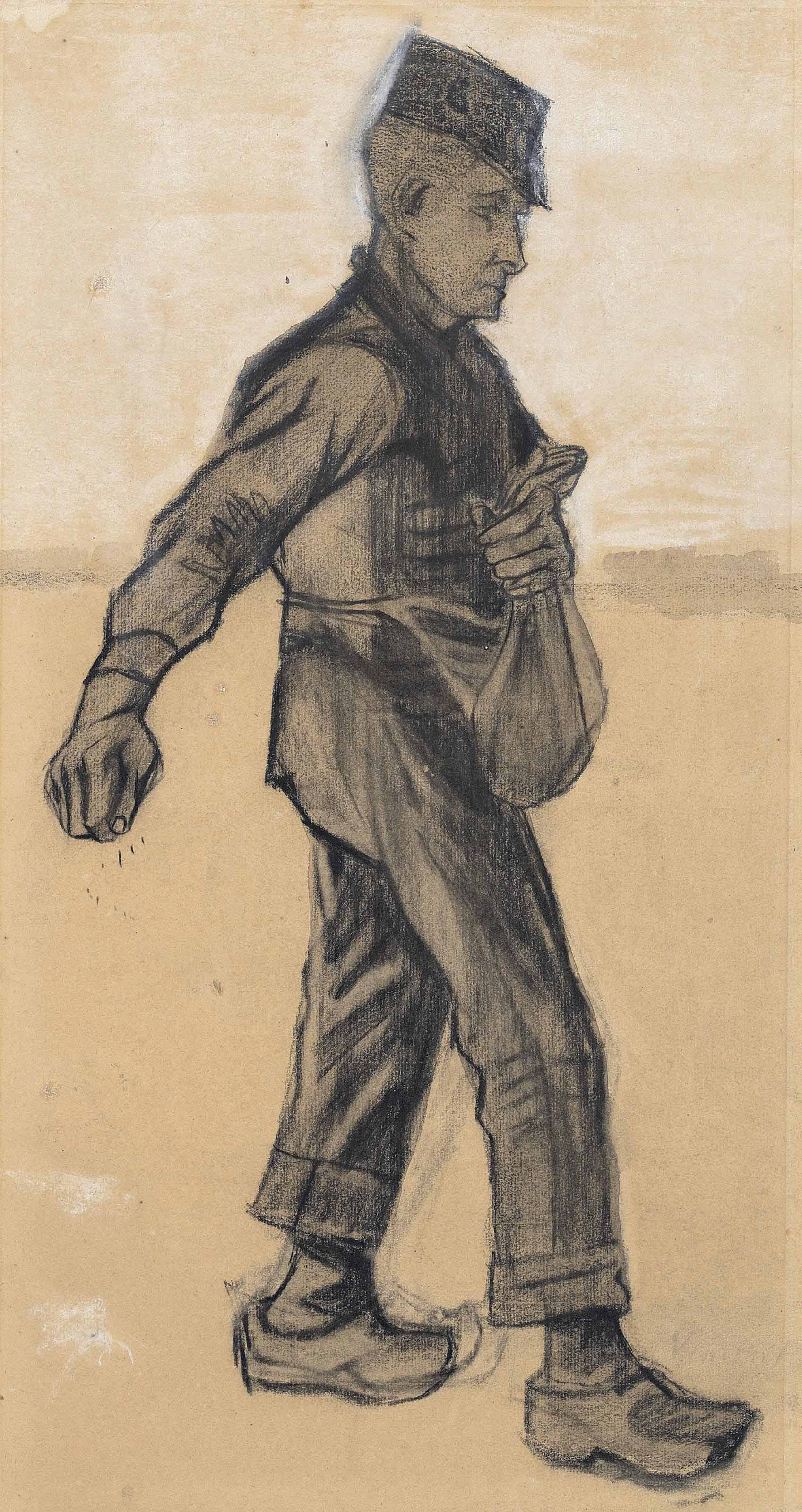

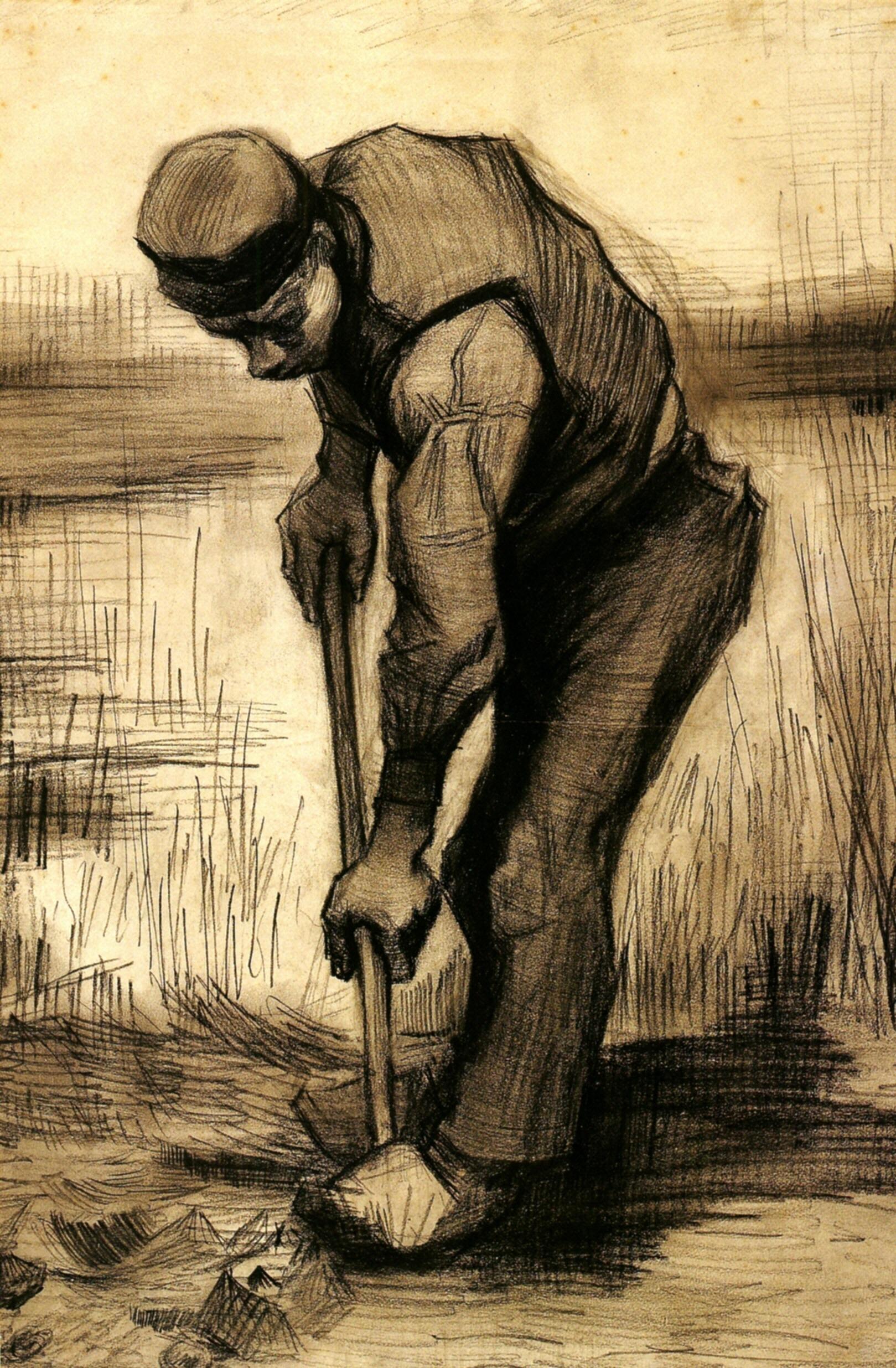

为了实现米勒一样“农民画家”的目标,梵高在埃滕乡间四处游荡,寻找模特,他画在天地间劳作的劳动者,他大胆地闯入农舍,描绘劳作的妇女——然而,他无法迅速、敏捷地捕捉到他们正在劳作的姿势,必须他们摆着姿势才行。

有时他会劝说劳动者在现场摆出他想要的姿势,让他们拿着铁铲或者扶着犁,保持姿势不动。

梵高精心描绘这些熟悉的人物,以反复纤细的笔触,交叉的影线模仿蚀刻版画的形式,一遍又一遍地涂上阴影,以近乎疯狂的方式,证明自己的努力和绘画才能。

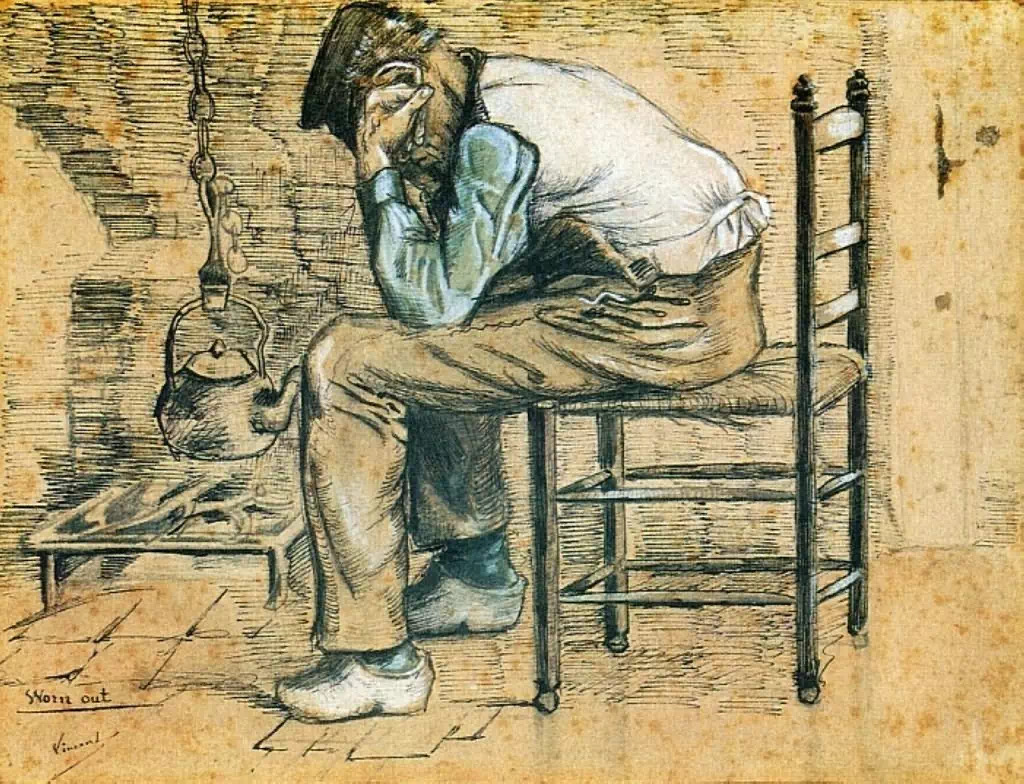

他在给弟弟的信中写道:“我画了一个拿着铁锹的农民,即挖掘者,至少画了五次,各种姿势;还画了两张播种者,两张拿着扫帚的女孩。还画了戴着无边呢帽削土豆的女人,靠着曲柄杖的牧羊人,最后还画了生病的老农,坐在炉火边的椅子上,用手抱头,胳膊撑在膝盖上……”

梵高经常在车站、孤儿院、养老院晃荡,猎取自己的模特。

一旦模特被他带到画室,他就希望主宰一切,强迫对方屈服他。他十分欣赏那些逆来顺受的人,在他看来,模特就像妓女一样,最大的美德就是言听计从。

在画中,梵高用铅笔不断在粗糙的画纸上涂抹,让醒目的轮廓线塑造出阴郁的、带着浓重阴影的人物形象,以突出生活的痛苦与悲伤。

在梵高的父亲去世之后,他甚至完全陷入与米勒这个人物形象浑然一体的幻觉之中,他经常称他为“米勒父亲”。

他想象着这位心中的英雄和他自己,过着不知疲倦的生活,无私奉献于为农民作画这一“真理”。

他在1885年全力以赴描绘农民生活之时,梵高在信中写道:“米勒是像父亲一样的米勒,永远都充当了领导和导师的角色,也是一个真正的画家的典范。”

艺术,就是一场战斗

当梵高在德伦特之时,他痴迷于这里的乡村景象,形容这里到处都是米勒笔下的农夫,一幅又一幅的画面在他脑中浮现。

在这里,梵高画了一系列米勒式的农民形象:赶着羊群经过乡村教堂的牧羊人;宽阔的田野中的耕种者;在风暴之中的沼泽地上播种的妇女;拉着重耙犁地的农夫……

米勒的战斗口号也支撑着他——艺术,就是一场战斗。

即便在生命最后阶段,他念念不忘的还是米勒。他曾在给弟弟的信中提及:“好久没有见到真正的艺术了,我有些懈怠,但这次的画重新唤醒了我。”

他在给提奥的信中说:我应该去临摹一些米勒的画,那些他自己没时间画成油画的作品。

不过,这时的梵高,以米勒的素描或者木刻版画为基础来画油画,并不是简单纯粹的抄袭或者复制,而是转变为另一种形式和语言。他表示,这样的创作是为了让米勒的作品更方便被大众了解。

《第一步》是梵高临摹自米勒的同名作品,描绘的是一幕亲密的家庭劳动的场面。

画作虽是梵高临摹米勒的作品,但整幅画都显露出梵高明显的个人风格。画面色彩鲜明,多用蓝、黄和绿色等亮色。这些高明度及属于自然的色彩,让人感受到跃动的生命力。

画面的普普通通的农村生活景象,却让人感到劳动者实实在在的生活,平凡但跃动且充满亲情,作品的整个画面也从米勒的温馨、和谐、慈爱过渡到梵高的勇气、力度与斑斓的色彩。

梵高临摹米勒,但与米勒作品风格很大不同,其色彩明亮大胆,人物轮廓清晰,他喜欢用厚重的颜色和粗犷疯狂的笔触,直接在画布上涂抹,动作遒劲有力,画面色彩亮丽。

梵高一直深爱艺术家前辈米勒,他认为米勒的作品揭示了人性中伟大的东西,是那么熟悉,又那么崇高,他甚至用“庄严的管风琴”来形容米勒的艺术中的宗教情感。

就如米勒画中的农民,梵高笔下的农民看起来好像是用他们耕种的土地画的。