格林童话原版到底有多黑暗?郑渊洁写过哪些细思极恐的暗黑童话?小红帽的故事有什么细思恐极之处?突然之间,好像我们小时侯看过的童话都有了不为人知的另一面。

作者 | 王秦怡

编辑 | 韩方航

少年今天也从可怕的噩梦中醒了过来。过去那些他想忘却的痛苦记忆,每晚都再次出现在梦里,持续地折磨着少年。害怕入睡的少年某天去找了魔女,苦苦地哀求她,将脑海中不好的记忆全部删除。然而,时光流逝,长大成人的少年,虽然不再做噩梦,但不知为何,他丝毫没有变得更幸福。他向魔女大喊:“我所有不好的记忆都删除了,但为什么……为什么我没办法变得幸福呢?”

魔女还是按照约定拿走了少年的灵魂,并告诉他:“痛苦难受的记忆、深感后悔的记忆、伤害他人与被人伤害的记忆,以及被抛弃的记忆,唯有将这些记忆埋藏在内心深处过活的人,才能变得更坚强、更加热情、更有韧性,而只有这样的人才能获得幸福。”

《虽然是精神病但没关系》视频截图

这是韩剧《虽然是精神病但没关系》的一个片段。剧中,女主角是一个暗黑童话作家,与一般印象中明亮、快乐的童话风格不同,她的故事色调都以黑灰等暗色系为主,人物面目丑陋可怖、凸出大大的眼球,始终笼罩着一种恐怖、忧伤、诡异的气氛。

《精神病》让暗黑童话又一次成为了讨论的焦点,但有关“暗黑童话”的讨论早已在各论坛、自媒体平台暗流涌动。格林童话原版到底有多黑暗?郑渊洁写过哪些细思极恐的暗黑童话?小红帽的故事有什么细思恐极之处?突然之间,好像我们小时侯看过的童话都有了不为人知的另一面。

事实上,历史上的童话诞生之初就是黑暗的。它根植于民间的口述传统,早期即带有血腥、谋杀、暴力、性等“少儿不宜”的成分。在格林兄弟与迪士尼的双重强攻下,童话才开始褪掉它暗黑的底色,一直到近几年来,又被反复提起。从对经典童话的还原,到经典童话的改编,暗黑童话的适用场景似乎如此广泛,可以说暗黑童话一直根植于人们的文化和潜意识当中。

炉边故事:被脱去衣服的小红帽

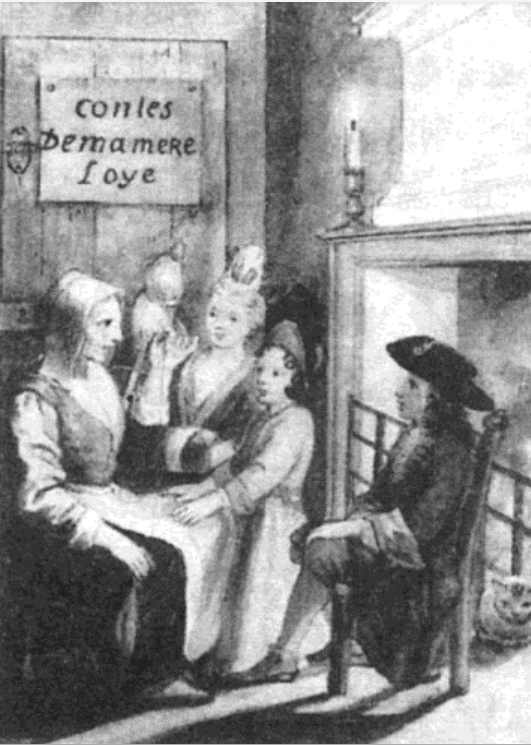

“小红帽是携带法国血缘,辗转经由德国,偷渡进入英国的文学传统。”在德国格林兄弟创作《家庭童话集》,也就是俗称的“格林童话”前,其故事已在15-18世纪的法国乡间流传了几百年,是人们炉边夜谈的好消遣:入夜后大家围坐在炉火边,男人修理工具,女人缝补衣物,边听已经流传几个世纪的古老故事。这幅景象被法国中产阶级知识分子佩罗捕捉到了,他在1697年首度刊行《鹅妈妈故事集》,卷头插画即是一位老妪坐在火炉前,边用手指抽线,边说故事。

佩罗《鹅妈妈故事集》手稿中的配图

这里道出了一些事实:童话源于一种口述传统,其前身与民间故事、传说有着千丝万缕的联系。正如各家妈妈菜有着自家独特的配方,民间故事并不存在一个唯一的蓝本,其最早的版本更是无从谈起。以《小红帽》为例,光是民俗学家收集在案的就有35个版本,《小拇指》有90个,《灰姑娘》有105个。

口述传统的版本虽多,整体叙事、故事主题及风格语调的差异却不大。其关键性的一点就是都含有一些让人不寒而栗的成分,比如,血腥、谋杀、暴力或者性。

在法国乡间的版本中,狼先杀死了小红帽的祖母,“把她的血倒进瓶子里,把她的肉切成薄片”。小红帽到达之后,被要求吃掉那些肉,脱掉身上穿的一切,然后,狼吃掉了她。《睡美人》的早期版本中,英俊王子已婚,他强暴了公主,公主生了几个孩子仍昏睡不醒,直到婴儿吃奶咬了她才破解魔咒。《灰姑娘》的早期故事中,灰姑娘成为做家事的女仆,以防止父亲逼她嫁给他。“从强暴与兽奸,从乱伦与吃肉,样样不缺。法国18世纪那些说故事的人,绝不会以象征手法来掩饰他们要传递的信息,而是赤裸裸描述一个阴森森野蛮的世界。”欧洲文化史专家达恩顿(Robert Darnton)在对法国民间故事考据后如此评价。

以现在的眼光来看,这些版本自然是够“暗黑”,但如果把目光投向当时的社会环境,就不难理解了。

瘟疫、饥荒与高死亡率是人类历史上相当长一段时期的真实写照。谷物收成率低,仅为现代农业的三分之一到六分之一。再上缴纳皇家税赋、十一税、领主岁贡,农村家庭要么勉强维持温饱,要么沦落为流浪汉。即使是免于流浪的农家人,也要想方设法与死亡对抗。

根据达恩顿的描述,在17世纪诺曼底的一个小镇上,未满周岁的婴儿夭折率近1/4,其中不乏一些因无力抚养而遭遗弃的婴儿;18世纪的法国人,45%在年满10岁之前去世,“举目皆是后母与孤儿、天地不仁、劳力无止尽、感情生活之粗糙与压抑令人不忍卒睹”。而在一些地方,施行的是长子继承制,这无疑加剧了后母和子女间的冷漠情感、资源争夺。

民间故事中所写到的杀婴、后母虐待、强暴等,是当时社会图景的拼凑,用来表达一种朴素的愿景,或者是达到警示、恐吓的作用。灰姑娘摇身一变成为王后,魔棒的用武之地仍然是“要吃什么就可以吃什么,吃到撑肚皮”。《小红帽》则是在警告女性不要和陌生人说话,以及当心遇到色狼的风险。

另一方面,直到17世纪,成人和儿童的概念尚不存在。孩子在7岁左右,就不得不独自面对现实的残酷,这也是为什么所有的民间故事、早期童话都含有大量“暗黑”情节的原因所在。如前所述,民间故事植根于口述传统的土壤,在印刷术大面积普及之前,阅读是贵族教士、抄书人等少数群体的特权,而“儿童在7岁时已经能够驾驭语言,他们会说而且明白成人所能说的和理解的一切”,这意味着他们已经成人,不用经历任何类似于青少年时期的过渡阶段。加上当时社会没有现代人理解的羞耻心,不认为那些奥秘、矛盾冲突、暴力和悲剧,需要对非成年人进行回避,自然就不存在“少儿不宜”的说法了。

暗黑童话成功“洗白”

法国乡间的故事沿着莱茵河一路北上,传到了德国格林兄弟的耳中。在他们的笔下,这些散发着泥土味的故事有了更多德国风味。

尽管我们今天认为,格林兄弟的改造让儿童有了专门阅读的书籍,但在其诞生之初,可不是奔着儿童文学发展的目标去的。19世纪,随着国家主义和民族国家概念的发展,人们产生了一种搜集口头素材的强烈冲动,认为一个国家应该有自己独特的文化,且与自己的子民息息相关。一批知识分子发风气之先,作为语文学家、古文物研究者和中古史学家,格林兄弟希望通过共同的传统和语言确立德国人的文化统一性。其中一项工作便是搜集德国的神话、传说和歌谣。

为了“将通俗文化设想成中产阶级尚未开启的想象力之源”,“让平民丰富的文化传统被新兴的中产阶级利用与接受”,上述搜集过程其实包含了大量的编辑审核工作。

各种版本的格林童话

有关性、乱伦、下流语言等粗鄙的描写被删除或削弱,故事不再忠实地记录日常。法国版本的莴苣姑娘,放下长发让王子爬上高塔和她幽会,发生了性行为。为了不让鹦鹉把他们出卖给女巫,设下一系列的计谋,如把鹦鹉的肛门缝起来,这样它只能叫“肛门缝起来了,肛门缝起来了”,最终得以逃脱。

在格林童话中,莴苣姑娘被剪断长发、四处流浪,王子跳下荆棘丛、双眼失明,却仍一心寻找他的爱人,终于有一天二人不期而遇,莴苣姑娘的泪珠滴在他的眼睛上,瞎眼复明。放屁、除虱、在干草堆打滚、在粪堆上翻身……那些足以表达农民社会热情、价值与态度的世界一去不复返,穷人们的闲时乐子变成中产阶级的优雅休闲,小人物智斗大人物的故事则成了对爱情力量的歌颂。

暴力的情节却被相对保留、加以润饰。要理解这一点,就要从格林兄弟的无心插柳谈起。格林童话初版一经售出便销售一空,格林兄弟收到大量的读者来信,这些中产阶级的妇女建议童话集应更具教育意义,更适合孩子听。

在德国文化学者克勒曼(Ingeborg Weber-Kellermann)看来,“格林童话之所以会一版再版……就是因为中产阶级家庭的儿童房间对它张开了热情的怀抱。”在当时,工业化和城市化的进程如火如荼,中产阶级家庭成为基本的社会单位。与此同时,儿童作为一个特殊的群体被发现。按照尼尔 • 波兹曼(Neil Postman)的解读,印刷术发明后的近300年间,是否具备阅读能力逐渐成为不同群体之间的明确界限,小孩子必须接受教育才足以解读成人世界的密码,人的生命历程因此被划分为不同的阶段。到了19世纪50年代,童年的概念已经成为整个西方社会的社会准则和社会事实。

显然,在口述传统的链条中断之后,中产阶级家庭的儿童亟需一个可以承担教育功能的媒介,格林童话适时出现。

美丽—丑陋、高贵—低贱、善良—丑恶等被二元对立地建构起来,传递出有关儿童行为规范的隐喻——借助格林童话,孩子们就可以辨明是非对错,完成社会的期许。小红帽被猎人拯救后,心想:“我再也不要自己一个人离开正路深入森林”,故事的寓意借助主角之口被直接表达出来。第二次,小红帽没有理会狼的诱拐,和外婆合力将狼淹死,于是,“一路上不再有野狼会伤害她”。概括一下就是,善有善报,恶有恶报,遵循规则行事,恶人/狼就会受到应有的惩罚,而所谓的暴力不过是恶行该付出的代价。

《白雪公主》的改编更能看出格林兄弟为“教诲儿童”所做出的努力。比较格林童话1810年的厄伦堡手稿与1857年的终版,有两点显著的差异:一是小矮人救白雪公主的动机。厄伦堡手稿中,基于纯粹的同情,小矮人邀请公主留在家中;在终版中,小矮人说:“如果你愿意照料我们,替我们烧饭、缝衣服、铺床、洗衣服……你就可以住在这里”,小矮人是白雪公主勤劳善良的见证者。二是白雪公主的结局。从国王的医生救活公主,转变为王子随从抬棺时被树桩绊倒,毒苹果震出,公主复活,从此和王子幸福地生活在一起。王子的加入让故事结局有了更美好的寓意,不光是恶人会受到惩罚,好人也会获得该有的回报,而不是一切又回到原点。

迪士尼主题乐园

如果说格林兄弟的改编仍然保留了较多暴力元素,而只能说是让“暗黑童话”部分被洗白,那么迪士尼的影视改编、主题乐园等商业化行为,则为儿童创造了一个彻底脱离现实世界的梦幻空间。在那里,灰姑娘的南瓜马车、白雪公主的王冠、小仙女的魔棒……都让读者们有了一个更实在的想象。

终于,在文本与视觉的双重“强攻”下,童话彻底褪掉了它“暗黑”的底色。

真正意义上的暗黑童话

近年来,打着“暗黑童话”标签的影视剧、文章重新兴起。《小红帽后现代版》(2005)、《白雪公主之魔镜魔镜》(2012)、《白雪公主与猎人》(2012),这些电影不再满足于原本的格林童话叙事,对角色做了一定的调整乃至颠覆。以《白雪公主与猎人》为例,猎人没有杀白雪公主,反倒成了她的守护神,和小矮人、王子一道协助她,帮她夺取皇位。在影片中,公主和猎人感情暧昧,小矮人本是山贼,王子成了可有可无的被拯救对象,一度遭到观众的吐槽,大呼其“毁三观”、“破坏童年经典”。

这类改编虽然打着“暗黑童话”的标签,却未必是真正意义上的暗黑童话。在中文语境中,更近似于“另类”的意思,表现为对传统儿童文学叙事结构、模式、价值等进行有意的改写或颠覆,使之更符合现代人的价值观。

事实上,格林童话、迪士尼早期动画影片因为性别歧视、父权主义、异性恋主义等元素,时常遭到当下人们的抨击。在传统的童话故事里,女人和儿童都在警告对象之列,女性所做的决定透露出男权社会对女性的期待,而男性则是上帝之手的象征——罪行中的女人将借助男主人公之手遭到惩戒,好女人将受到男人的爱与庇护,遇到自己的白马王子。从这个意义上说,新的影片叙事显然是对传统文本的“反抗”;于观众而言,它们的暗黑点主要在于“不忠实于原版”。

市面上流传的《成人格林童话》

另一类广为流传的“暗黑童话”则多见于自媒体文章,标题中往往带入“细思极恐”、“原版童话”等字眼。细究起来,除了前文提到的早期民间故事以外,多提及到一种“令人战栗的成人格林童话”版本。欲害死白雪公主的是她的生母,是因为她与自己的父王乱伦,招致母亲嫉恨;王子拯救长睡不醒的公主,是因为他有性变态的恋尸癖…… 凶杀、色情、乱伦、恐怖,这些充满暗黑色彩的作品被公认为脱胎于同一本书,即日本作家桐生操所著的《令人战栗的格林童话》(1998)及其续篇《令人战栗的格林童话Ⅱ》(1999)。国内据此版本出版的书亦不在少数,如,山西古籍出版社2000年出版的《成人格林童话》,河南大学出版社2003年出版的《真实的格林童话》。

但所谓的《令人战栗的格林童话》和格林兄弟几乎没有什么关系,在这本书的序言中,作者写道:“参考了学者们不同的解释……挖掘出深藏在童话里的深层心理及隐含寓意,以自己的解释和表现手法,创作更为生动的《格林童话集》。”换言之,这是她们自己的一部文学创作,是基于作者个人的揣测。

尽管如此,类似于桐生操暗黑风格的“童话”、以及称其为“格林童话原版”的说法还是大行其道。由此引发的思考是:是否带有暗黑恐怖元素及想象拟人特征的作品都属于暗黑童话呢?

人称好莱坞“鬼才导演”的蒂姆 • 伯顿(Tim Burton)在一次访谈中谈及自己的理解:“用故事小小的惊吓你,但给你却是很快乐的感受,就像万圣节带上个鬼面具,而面具底下却是善良的脸和善良的心……”这道出了“暗黑童话”的核心要义:一是暗黑童话的恐怖并不真正创造恐怖。恐怖诡异的元素被更大程度上融入在突出想象力和童话情节之中,或成为独特的角色动机、奇异世界观、故事创意等等的重要组成部分,加上或动画或漫画的间离效果、幽默戏谑的对白,可以让绝大部分的受众清醒的认识到——那不是现实,只不过是手绘或者计算机技术呈现的故事;二是暗黑童话的内核仍是传递亲情、友情、爱情等情感要素,让主人公在冒险过程中获得成长,或者是对荒诞可笑的现实的讽刺——作品中的世界是那么陌生,而每一个元素又熟悉到令人胆寒。

换个角度理解,“暗黑童话”仍属于“童话”的命题之内,这就必然要求暗黑童话的创作在“暗黑”元素之外,充分释放童话所特有的美学气质,即儿童文学研究者李利芬所概括的想象、形象与情感,在此基础进一步产生“对人类心灵的解放净化作用、对精神家园的守护作用、对人类存在的认识作用”等等。

就像蒂姆 • 伯顿(Tim Burton)的代表作之一《僵尸新娘》,幽暗阴森的哥特式建筑、外形骇人的骷髅人、阴郁虚弱的男主角,无不渲染出恐怖诡谲的气氛。但在整体的黑暗色调中,却可以感受到温暖纯真的情感:僵尸艾米莉一开始因为男青年维克多错向她求婚,就把他抢到了地下世界。在相处中,她逐渐希望维克多拥有真正的幸福,于是助他回到人世间,最终在与坏人搏斗过程中化为蝴蝶。于艾米莉而言,她的成长之路是克服占有式的爱,领悟到爱情是牺牲而非享受的实质。于维克多而言,他经历了寻求真爱的历程,由懦弱走向勇敢,由生存的不自由走向心灵的自由。

《僵尸新娘》海报

在上述叙事中,“暗黑”元素不只是让肾上腺素飙升。当人世间的冷漠无情、尔虞我诈与地下世界的热情无私、纯真善良形成鲜明的对比时,“人不如鬼”的讽刺意味也就越强,隐现出童话世界中的现实。有学者分析暗黑童话诞生的缘由:“20世纪六七十年代…… 以美国为首的西方社会正在高速发展工业,而机械化与物质的高度发达带来的统一、麻木、僵化等危害侵蚀着人们的精神。在艺术界,人们试图以反叛、戏仿、解构的方式来摆脱死板的现实社会,触动处于迷失中的人们。原本甜蜜、温馨,带有歌颂色彩的童话电影受到了冲击”。

暗黑童话在想象与现实之间搭起一座桥梁,也正因为此,暗黑童话、乃至童话的艺术受众并不局限于儿童。长期以来,因为中文中“童话”的强指向性(英文中多译为“fairy tale”,字面意为“仙子故事”),不少人便认为童话是浅显幼稚的,是独独写给儿童看的故事。以至于当成人们突然探知到暗黑童话的那么一点真相时,便坐立难安,唯恐成人世界的黑暗面被摊平在孩子们的眼前。比如,引起热议的郑渊洁童话《驯兔记》,只有听话的同学才能长出兔子耳朵,皮皮鲁老是质疑老师,什么也没长出来。因为害怕被排斥、被忽视,他最终选择穿上兔子模拟衣。

“皮皮鲁生活中的唯一希望,就是有一天能脱掉这模拟兔衣。他从骨髓里害怕穿一辈子”,一种恐怖忧伤的情绪弥漫开来,这不也是对大小读者们的一种警醒么?

参考文献:

【美】罗伯特 • 达恩顿著,吕建忠译,《屠猫记 • 法国文化史钩沉》,北京:新星出版社,2006.

【英】安吉拉 • 卡特著,郑冉然译,《安吉拉 • 卡特的精怪故事集》,南京:南京大学出版社,2011.

【美】凯瑟琳 • 奥兰斯汀著,杨淑智译,《百变小红帽:一则童话三百年的演变》,北京:生活 • 读书 • 新知三联书店,2006.

【美】尼尔 • 波兹曼著,吴燕莛译,《童年的消逝》,北京:中信出版社,2015.

沈懿,《格林童话的产生及其版本演变研究》,上海师范大学博士学位论文,2008.

李利芳,“论童话的本质及其当代意义”,《兰州大学学报(社会科学版)》,2003年第31卷第2期.

马华,“‘暗黑’的童话:美国恐怖动画电影的创作初探”,《北京电影学院学报》,2013年第6期.