“望子成龙”是个美好愿景,但它不等于“揠苗助长”,更不等于自我欺骗。

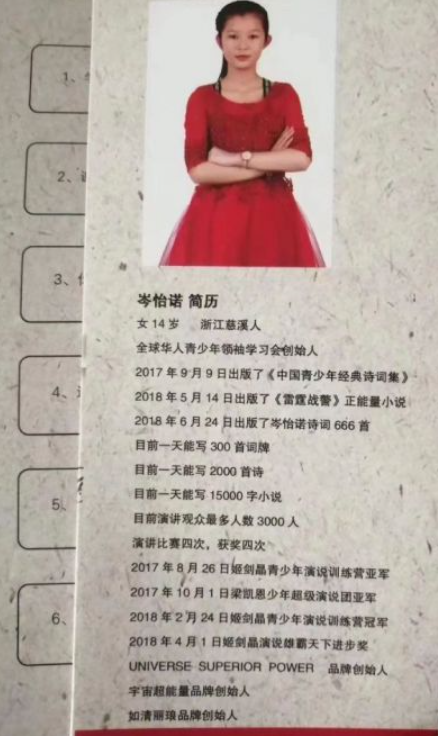

从履历表上看,16岁岑姓女孩绝对可以算是让人望而却步的神童。日作词300首,诗2000首,小说15000字,已出版多本书籍,各种荣誉,头衔加持,演讲也极具“领袖气质”,在台上调动起现场氛围来游刃有余,完全没有一般青春期女孩在大场合下的胆怯和扭捏。

“这个小女孩没有三个月,也没有一个月,仅仅一天时间,就写了两千首诗……这个小女孩就是站在大家面前的我……”

引发争议的履历表

“每天2000首,平均43秒一首诗,超长待机一整天。”质疑声不绝于耳。不仅如此,她简历上几乎每一项“成就”都让人匪夷所思。关于其日产量,有网友表示“李白看了流泪,杜甫见了崩溃,乾隆见了下跪”,还有其供稿的“中国国际新闻杂志社”,已出版书籍的中国人民出版社,自创品牌的所属公司等,均被质疑其真实性和权威性。她的“官方发言人”,父亲岑岷峨对此一一进行了回应:

书是自费出的,没有正规书号,“仅用于朋友间互赠和交流学习”。杂志社是真实存在的,是一家在香港注册的媒体,其网站未在内地通信管理部门备案。杂志社社长在接受其他媒体采访时称与其父是熟人关系,“免费为她发稿,但也不给稿费”。日产量是“货真价实”的,在她打字速度快,又有灵感的情况下,两千首没有问题。在之前的一次比赛中甚至还超过了这个数字。虽说可能质量没有精细,但也是“不差的诗”,后来写了小说,就把数字调整为了一千首。

有记者发现,女孩自创品牌背靠公司,包括出席演讲活动的主办方,均为父亲岑岷峨的公司。岑父说,“这些怀疑都太正常了。我相信我们家孩子有了网上这些抨击,她会更加努力。”

“天才”背后

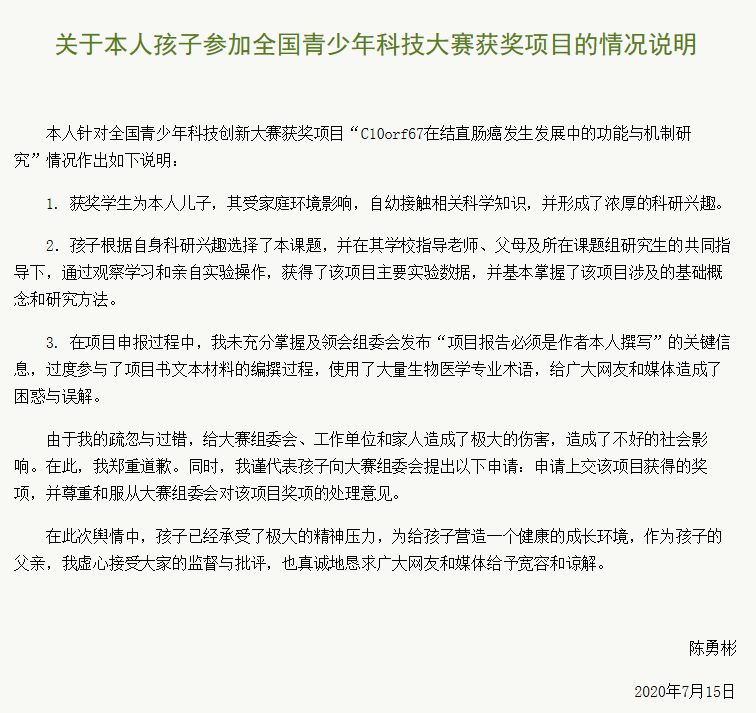

这个时代盛产“神童”。最近还有一位,云南昆明的陈姓男孩凭借关于结直肠癌基因研究的课题,获得了全国青少年科技创新大赛三等奖,但随后同样被人质疑——如此专业的研究报告已经远远超出一个小学六年级学生的水平。男孩父亲陈勇彬7月15日发表了书面声明做出解释:孩子是出于自身兴趣选择了这一课题,“并在其学校指导老师、父母及所在课题组研究生的共同指导下,通过观察学习和亲自实验操作,获得了该项目主要实验数据,并基本掌握了该项目涉及的基础概念和研究方法。

但在项目申报过程中,我(陈父自称)未充分掌握及领会组委会发布‘项目报告必须是作者本人撰写’的关键信息,过度参与了项目书文本材料的编撰过程,使用了大量生物医学专业术语,给广大网友和媒体造成了困惑与误解。”

陈父说,他将代表孩子申请上交该项目获得的奖项,并尊重和服从大赛组委会对该项目奖项的处理意见。

声明原文

看上去,好像是又一出人设崩塌的闹剧。不过话说回来,与其说这个时代盛产“天才”,不如说是热衷“天才”人设。毕竟,它能带来一些更为实际的东西,诸如,名、利、以及名校资格。

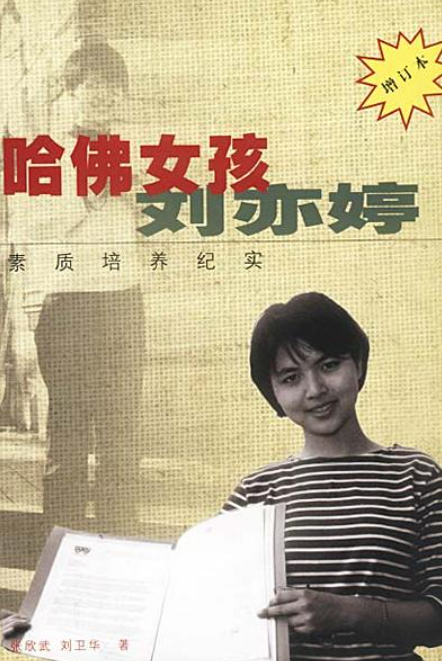

从《哈佛女孩刘亦婷》开始,很多人逐渐意识到,原来天才不是只能靠基因和想象,还是可以培养的。这本书2000年出版,当时就以165万册销量成为绝对畅销书。随后,一系列仿作很快问世,像是《哈佛男孩张肇牧》《剑桥女孩孟雪莹》《吴杨,改写牛津800年校史的中国女孩》《16岁到美国》《16岁留学澳洲》《在美国的另一种成长》……“天才”成为一种潮流,一直到现在。这符合大多数人口中的成功学重要条件之一:赢在起跑线。

曾经风靡的畅销书

当一种身份或现象成为潮流,便会出现越来越多“有利可图”的漏洞。之前大火的“量子波动速读法”就是其中之一,这项神技号称能让人在1—5分钟之内看完一本10万字的书,并且能完整复述出来。到了一定境界,甚至蒙着眼睛也能和书本发生感应。很多家长信了,报班让孩子去学,即便这看上去如此荒唐,不少人还是被人云亦云的侥幸想法蒙蔽了。

养成天才

“望子成龙”心切可以理解,但如果操之过急,缺乏主见,就特别容易变质为“恨铁不成钢”。“望子成龙”是个美好愿景,但它不等于“揠苗助长”,更不等于自我欺骗。鲁迅曾经在《玩具》中写过一个有趣对比:

公园里面,外国孩子聚沙成为圆堆,横插上两条短树干,这明明是在创造铁甲炮车了,而中国孩子是青白的,瘦瘦的脸,躲在大人的背后,羞怯的,惊异的看着,身上穿着一件斯文之极的长衫。我们中国是大人用的玩具多:姨太太,雅片枪,麻雀牌,《毛毛雨》,科学灵乩,金刚法会,还有别的,忙个不了,没有工夫想到孩子身上去了。虽是儿童年,虽是前年身历了战祸,也没有因此给儿童创出一种纪念的小玩意,一切都是照样抄。

说到“抄”,教育方法同样如此。不少人试图照搬美国的“天才教育”。据了解,美国如今约有300万左右天才少年,约占全美学生总数的6%。从19世纪初至今,美国的天才教育已发展得相当成熟。以得克萨斯州为例,得州教育局从1987年起就通过立法,要求所有学区为不同年级的天才资优学生开设特殊教育课程。全州总计一千多个学区,区内每所公立学校都有不同程度的天才班(是确确实实的天才班而不是“哈佛耶鲁”班)。此外,还有不少致力于天才教育的民间非营利机构。

但在美国培养天才儿童,绝不意味着给孩子们“开小灶”,让这些孩子承受比普通学生更重的学习负担。学校只是针对这些在知识和智力上发展较快、能力较强孩子的不同需求与智力表现,在他们的特长方面,提供比普通班学生更深入、更有挑战性的课程,在深度和广度方面最大限度激发学生潜能。

国内当然也有天才少年汇集的“少年班”,但目前仅有中国科学技术大学、西安交通大学、东南大学三所高校设有少年班(其中中国科学技术大学、西安交通大学每年分别招收新生40人、130人左右,东南大学招生数视考生具体成绩确定),最重要的选拔标准依旧是高考(理科)成绩。

不痛不痒的各种“早教”路子也尚处于模仿试验阶段,就拿本意是智力开发的“少儿编程培训”来说,现在已经被不少人叱为“智商税”。资本入驻之后,为了赶进度,教研人员也没办法潜心研究教学内容,再加上不少机构的教学资质良莠不齐,并且有夸大嫌疑。有相关人士说,“本该以引导价值观、培养思维能力为目标的少儿编程课程,变成了以编程技能为目标导向的课程”,打造天才的一种可能路径由此演变为一场“资本游戏”。

天才易逝

人有一种执念,天才等同于人生赢家。有研究人员在对约翰霍普金斯大学天才少年中心(Center for Talented Youth)的神童们进行了近20年的跟踪调查后发现,当初参加CTY的少年们大多初获成功。很多人后来在各自领域都取得了相当大的成就。

不过对于消失的天才们来说,这相当于是一种选择性忽视或遗忘。概括说来,天才始终是天边一星子,足够闪耀,也足够短暂,但闪耀的那一下子,就足够震撼。让大多数人为之着迷的,大概就是那震撼的一刻。

“当一个少年被贴上天才标签时,简直就是一个死亡之吻。”杜克大学天才鉴定项目的艾丽森教授曾说,她也在该大学从事少年天才教育研究。“有时候,你能走得多远和你是否真的抵达,完全是两个不同的概念。关键是你是否有转化的能力。”

在现实生活中,他们往往会付出异于常人的代价。张爱玲在广为流传的那篇《天才梦》里将自己剖开:

我是一个古怪的女孩,从小被目为天才,除了发展我的天才外别无生存目标。然而当童年的狂想逐渐褪色的时候,我发现我除了天才的梦之外一无所有——所有的只是天才的乖僻缺点。世人原谅瓦格涅的疏狂,可是他们不会原谅我。

她形容自己就是一个“废物”,“不会削苹果,经过艰苦的努力我才学会补袜子。怕上理发店,怕见客,怕给裁缝试衣裳。许多人尝试过教我织绒线,可是没有一个成功。在一间房里住了两年,问我电铃在哪儿我还茫然。我天天乘黄包车上医院去打针,接连三个月,仍然不认识那条路。”

以至于她的母亲后来对她讲,“我宁愿看着你死,也不愿看你活着使你自己处处受痛苦。”

过剩的敏锐多思是造成很多天才自身悲剧的另一个很重要的原因。俄国天才诗人莱蒙托夫中文版传记题词是“天才的陨落”,1841年7月15日,米哈伊尔·莱蒙托夫死于决斗。这不是偶然,而是他自己的选择,正如他自己的预见:

我已预知我的命运,我的终了,早岁的忧郁在我身上印记打烙;我饱受煎熬,唯有造物主明察;但是冷漠无情的世界无需知晓。我的死去定然不会为人所忘掉,我的死将很可怖;那他乡异国将为它惊世骇俗;而在我故园就连纪念我的死也要发出诅咒。

米哈伊尔·莱蒙托夫

无论结局是喜是悲,都与各人成长经历不无关联,因此也不必将“天才”妖魔化,给他们安上诸如“古怪”、“脆弱”等标签。任何时代对于“天才”的需求永远不会嫌多,毕竟社会的变革和发展需要他们来推动,正如比尔盖茨与“微软”,乔布斯与“苹果”,扎克伯格与“脸书”,而日作诗歌两千首,还是交给精心研发的AI机器人比较好。

(题图出自电影《天才枪手》)