公元前685年,从莒国日夜兼程赶回齐国的公子小白,在经历管仲暗箭,百般阻碍之下,终于顺利继位。励精图治的他,接受了鲍叔牙的建议,不计前嫌,任用管仲。后来,有一日,齐桓公、管仲、鲍叔牙、甯戚四人共饮,鲍叔牙顺势说出了“勿忘在莒”的警世之言。

”鲍叔奉杯而进曰:‘使公毋忘出奔在于莒也’……‘寡人与大夫能皆毋忘夫子之言,则齐国之社稷幸于不殆矣。’”

看来齐桓公与莒国的关系匪浅,并且在莒国受过不少苦难。那么,莒国究竟是在何,又是怎么样的一个国家呢?

莒国,一个位于今日山东省日照市莒县的“东夷”小国。a传说它是早在商代就已经存在的古国,当时名叫姑幕国。现今发现的姑幕故城就在莒县东北方的安丘市石埠子遗址,与后来的莒国相距不远。关于莒国最早的国君记载,是莒国的开国始祖兹舆期。他是三皇五帝中少昊的后裔,为己姓。兹舆期的都城最初设于计(介根),后来才迁都到了莒城。

《莒县志》:“唐虞以前无考,商姑幕国。此侯国也,殷爵列三等,而姑幕实侯此土,仅见之汉史中。”

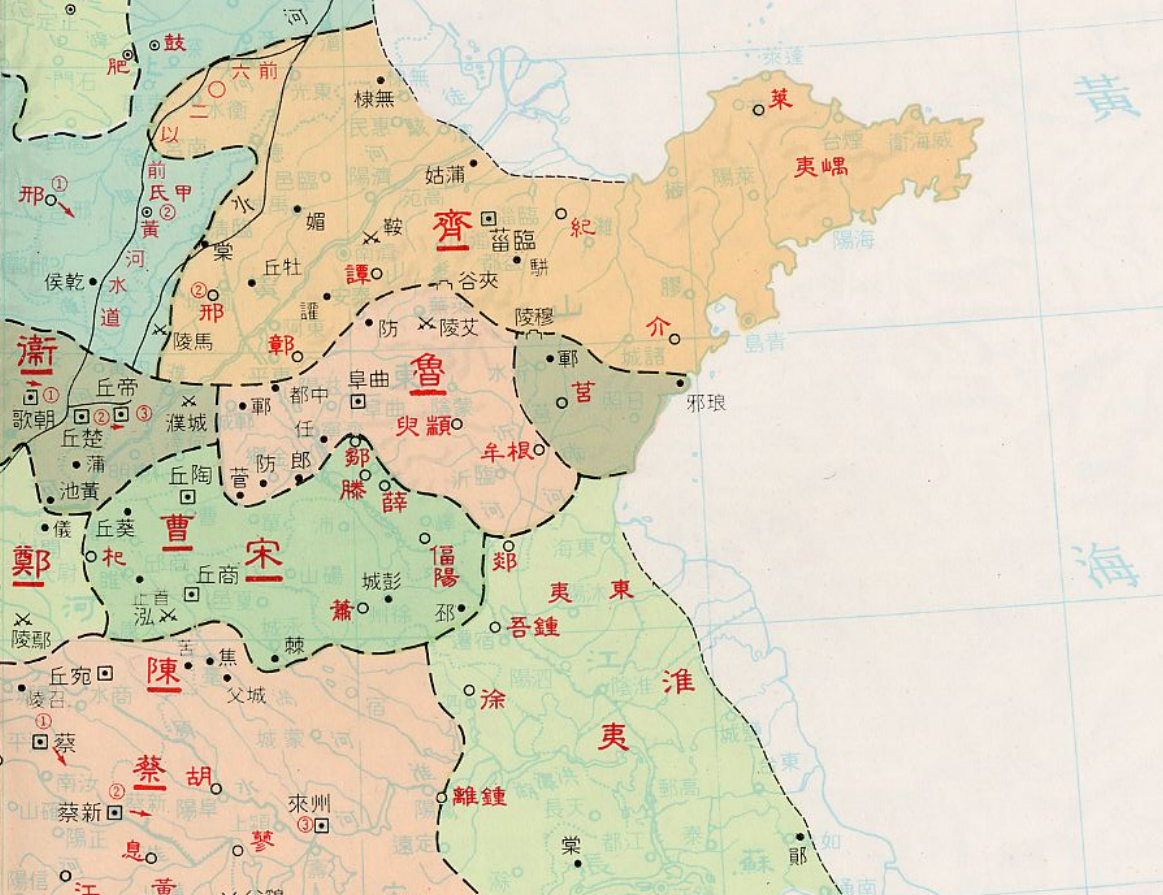

在春秋时期相当强盛的莒国,除了国土东面临海以外,其余三面皆围绕强敌。北有齐、西有鲁、南有吴。但尽管国土面积不大,莒国却是异常的强大,作为一个“东夷”国家来说,莒国对中原诸国的威胁,并不亚于楚国或吴国。

《春秋大事表》:“莒虽小国,东夷之雄者也。其为患不减于荆(楚)、吴”。

春秋时期势力图

有趣的是,居住在莒国周边大国的国君或贵族,如果在自己国内遭受非议或排挤时,很多都会选择逃奔莒国避难。先前说到的齐国公子小白便是其中之一。后来,鲁国三桓之一的孟孙氏始祖鲁庆父,也曾经逃往到莒国。不过,正是因为接收了庆父,才惹得后来莒、鲁发生嫌隙。谎称交还庆父便会以礼报之的鲁国,却失信食言。于是,莒鲁两方交恶,接连发生多次战争。国土面积狭小的莒国终究不是鲁国的对手,最后只得接受调停作罢。位于北面的齐国在事件平息后,屡屡欺压莒国。渐渐地莒国已经奄奄一息。

值得一提的是,位于莒国南面的吴国,并非无意北征,而是吴国南面的越国压得它喘不过气。南面的吴国最终被越王勾践消灭,越国终与莒国接壤。根据记载,越王勾践还将都城北迁至琅琊。不过,这个琅琊并非莒国境内的琅琊。a

周考王十年(前431),楚国势力扩张到淮水之上。楚国消灭蔡国后,继续北进,再灭莒国。根据《汉书》记载,莒国传至第三十世被楚国所灭。但莒国距离楚国核心极为遥远,不论是战争驰援还是政令传达,都相当困难。反倒是临近的齐国早就垂涎南面的莒地已久。最后,莒国境内残余的复兴势力也被齐国所破,全境被齐国兼并。

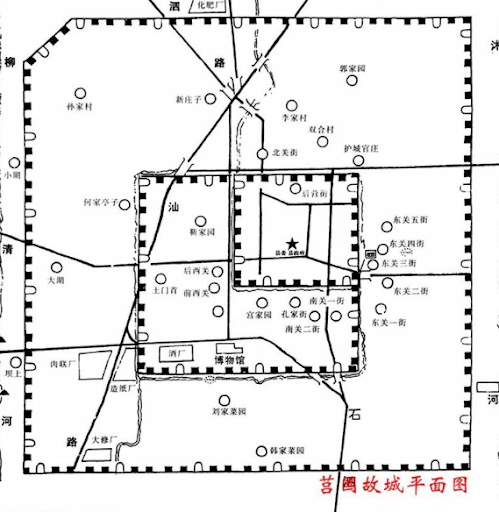

莒古城垣

莒国之所以能成为各国王公贵族出逃避难的选择,除了它特殊的地理位置及国情,还有相当重要的一点便是它的城垣。现今发现的莒国故城墙长达1600余米,墙面的高度超过7米,而且是“三重城墙”的结构,守备相当坚固。兼并了莒国的齐王,后来更是依靠了莒城才抵抗燕将乐毅带领的五国联军。齐闵王在位时,乐毅连下齐国70余城,眼看齐国即将国破家亡。继位的齐襄王坚守莒城,并以此为反攻据点。尽管燕国主力军队兵临莒城之下,但久攻不克,正好表明了莒城简直固若金汤。

《读史方舆纪要·废莒县》:"旧城有三重,皆崇峻,子城方十二里,内城周二十里,外郭周四十里。"

莒国故城东临沭河,西傍柳青河,由大小城组成。大城周长19公里,内城周长7公里,面积约25平方公里,是春秋战国时期山东地区面积最大的古城。故城内曾经发现春秋时期的铸铜、铸钱和制陶遗址。其中,制陶遗址东西长400米,南北宽200米,总面积达8万平方米,地层堆积厚约2.5米,有大量东周时期的制陶工具和陶器出土。

时至今日,莒国故城作为日照市内的重要文化遗产,自然是需要好好整治一番。2016年,莒县在莒国故城遗址范围内,启动实施“莒国古城”的建设计划,要将过往莒城风华再现世人眼前。

莒国古城建设计划空拍图