人生太短,普鲁斯特太长。

[法] 马塞尔·普鲁斯特 / 李恒基 等译/ 译林出版社

《追忆似水年华》是法国作家马塞尔·普鲁斯特的作品,包括《在斯万家那边》、《在少女们身旁》、《盖尔芒特家那边》、《索多姆和戈摩尔》、《女囚》、《女逃亡者》、《重现的时光》七卷。《追忆似水年华》凭借其长度及意识流手法而著名,以19世纪末、20世纪初法国贵族的没落与中产阶级的兴起为背景,叙述者“我”为主体,既有对社会生活、人情世态的真实描写,又是内心经历的记录,被认为是对人类情感的一次成熟而深刻的剖析。

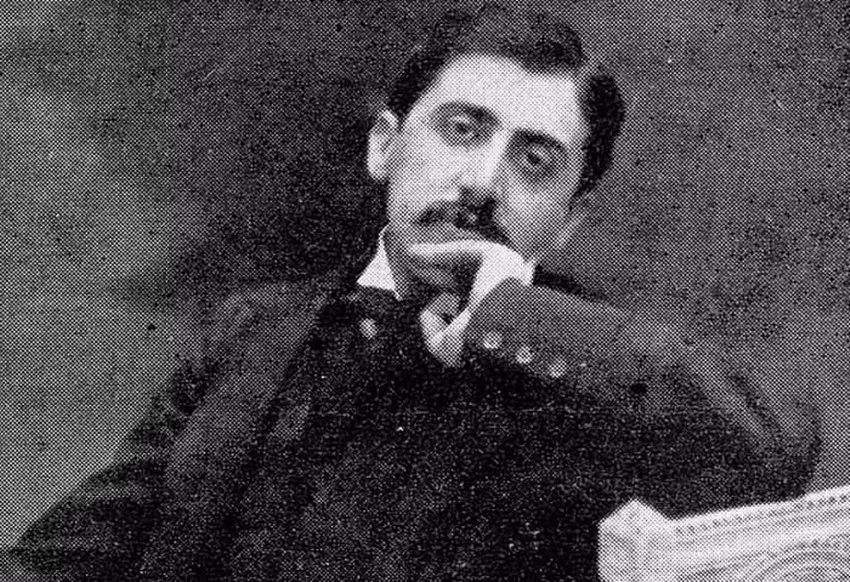

如本雅明评价:“《追忆似水年华》是一部充满偏执狂的自我意识的自传性作品。”1871年,普鲁斯特出生于一个富足的文化家庭,气质内向而敏感。不同于那个时代大部分年轻人,免受温饱问题所累的普鲁斯特遵从内心对文学和艺术的热忱,从1895年便开始创作一些小说的片段。然而普鲁斯特从小体弱多病,一生都饱受健康问题折磨。1907年,他开始创作《追忆似水年华》,1922年秋天,普鲁斯特因肺炎病危,他将最后的精力花在《女囚》草稿的校改。在去世前,《追忆似水年华》一共出版了三部,直到1927年才完整出版,共15册3200页。第二部《在少女们身旁》曾获得龚古尔文学奖,书中的经典文段也常出现于法国文学和哲学的阅读材料中,其中由小甜饼玛德莱娜引发的思索无疑最为著名,它也成为谈论《追忆似水年华》时引证最多的象征物:

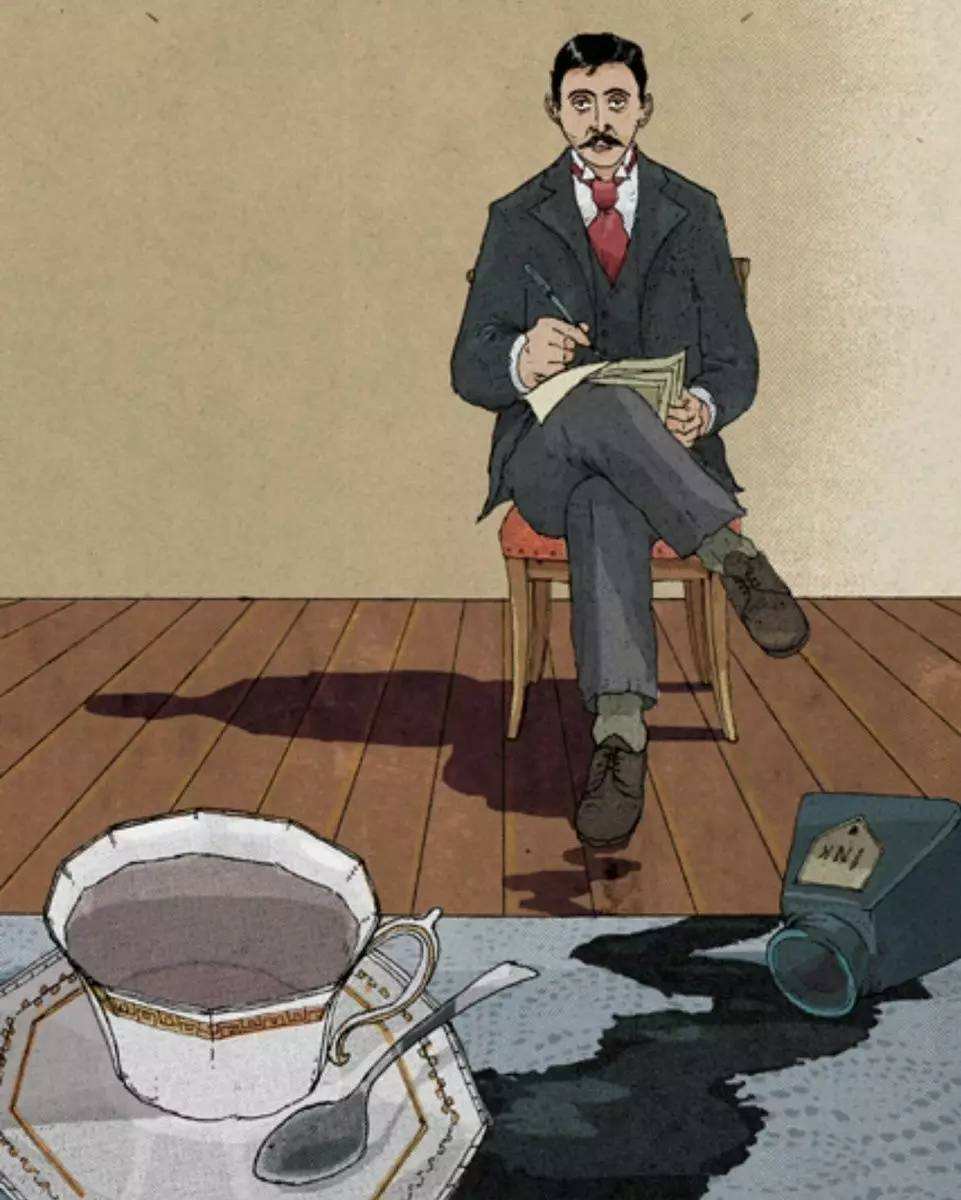

“那天天色阴沉,而且第二天也不见得会晴朗,我的心情很压抑,无意中舀了一勺茶送到嘴边。起先我已掰了一块“小玛德莱娜”放进茶水准备泡软后食用。带著点心渣的那一勺茶碰到我的上颚,顿时使我混身一震,我注意到我身上发生了非同小可的变化。一种舒坦的快感传遍全身,我感到超尘脱俗,却不知出自何因。我只觉得人生一世,荣辱得失都清淡如水,背时遭劫亦无甚大碍,所谓人生短促,不过是一时幻觉;那情形好比恋爱发生的作用,它以一种可贵的精神充实了我。也许,这感觉并非来自外界,它本来就是我自己。……”

普鲁斯特与他的生活。

回顾过往,用一次逆流的行走抵抗遗忘,这便是这部作品的缘起。普鲁斯特认为人的生活只有在回忆中才形成“真实的生活”,“回忆中的生活比当时当地的现实生活更为现实”。法国传记文学家、评论家安得烈·莫罗亚在序中也提到:“唯一真实的乐园是人们失去的乐园”,而“幸福的岁月是失去的岁月”。普鲁斯特认为题材并不重要,重要的是“客观世界”如何反映在“主观意念”中。他的叙述时时中断,夹杂了大量的议论、联想和心理分析,一个失眠的夜可以花40页来描述,一个三小时的聚会可以用掉190页的篇幅。时间可以无限铺陈、随意压缩,过去、现在、未来可以在意识流中交叠渗透。

在这种叙事风格下,一个独特的个人世界呈现在世人眼前。每一个感知都被精确地抓取,每一个人物都被精细地描绘,而且在他的书中能感觉到流动的真实感,从他的童年开始一直追寻到青年,不管是城市,人物都有可追踪的痕迹。约翰·拉斯金对普鲁斯特的影响很大,1900年他曾为了追随约翰·拉斯金艺术作品的脚步,放弃了手头的工作,开始了一段从威尼斯到帕多瓦的旅行。这也奠定了他以直觉串联写作思绪的基础。普鲁斯特富有浪漫气息的作品是在艺术的基础上对感情化的时间和回忆的一次深刻的反思,同时也是对爱与嫉妒的一场深入的体察。

尽管不少人认为《追忆似水年华》难以读完,然而当我们真正投入其中时,阅读“巨著”的恐惧便会化为阅读人生的惊喜和自在。事无巨细的描绘呈现出的不仅是脑海中的图像,甚至让人感受到里面花的香气、树的味道,仿佛舌尖里也能尝到玛德莱娜的滋味;而复杂的心理描述则自然而然地同读者的经验发生共鸣,透过普鲁斯特的文字,似乎更了解了自己的每一面。而这部作品也被安德烈·莫罗亚认为是“值得永志不忘的小说巨著”:“不仅由于普鲁斯特的作品和巴尔扎克的作品一样篇帙浩繁,因为也有人写过十五卷甚至二十卷的巨型小说,而且有时也写得文采动人,然而他们并不给我们发现‘新大陆’或包罗万象的感觉。这些作家满足于挖掘早已为人所知的‘矿脉’,而马塞尔·普鲁斯特则发现了新的‘矿藏’。”

马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust,1871-1922)

马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust,1871-1922),法国20世纪伟大的小说家,意识流小说大师。生于巴黎一资产阶级家庭,父亲是学者,母亲是富有的犹太经纪人的女儿。普鲁斯特自幼患哮喘病,大学毕业后,因健康原因,不能出户,开始撰写小说。1896年他出版了第一本小说《欢乐与时日》,1913年底出版了《追忆似水年华》的第一部《在斯万家那边》;隔年又出版了第二部《在少女们身旁》,获法国龚古尔文学奖;直至普鲁斯特去世后才完整的出版了七部。《追忆似水年华》改变了小说的传统观念,革新了小说的题材和写作技巧,被誉为法国文学的代表作。1984年法国《读书》杂志公布了法国、西班牙、德国、英国、意大利报刊评选的欧洲十名“最伟大作家”,普鲁斯特名列其中。