前因:专诸刺王僚;后果:携李之战。

文/全历史 范范之辈

前因

专诸刺王僚:公元前515年,春秋时期的吴国公子光派遣专诸刺杀了吴王僚,成功夺取吴国王位。他成为吴王阖闾之后,开始了攻破强楚的称霸大业。终于在柏举(今湖北麻城)击败楚军,取得了决定性胜利。

公元前506年,春秋时期的吴王阖闾以伍子胥、孙武为大将,亲自率领3万水陆之师深入楚国,在柏举(今湖北麻城)击败20万楚军主力,取得了决定性胜利。

柏举之战是先秦历史上以少胜多战役中力量对比最悬殊的一次。吴王阖闾通过此战,几乎灭亡了长期称霸的楚国。

那么,吴王阖闾是如何开启称霸崛起之路,取得最终破楚胜利的呢?

这主要得益于吴国国相伍子胥的怂恿和出谋划策。

十几年前,楚国人伍子胥因为自己的父兄被楚平王杀害,于是逃到了宿敌吴国,成为吴王阖闾的谋士。

伍子胥为了替父兄报仇,开始劝说吴王破楚,还鉴于吴楚力量悬殊,为吴王提供了车轮式游击战的“疲楚”战略。这一战略就是将吴军兵分三队,轮番袭击楚国;等楚军开到时,又立马撤退,然后再去骚扰,反复袭击,拖垮强楚。

伍子胥的破楚之策正好符合吴王阖闾的称霸野心。于是,吴王阖闾经过长达六年的游击、骚扰楚国,让楚昭王穷于应付,疲劳不堪。这才无力抵御吴国最后的这次“大伐”——柏举之战。

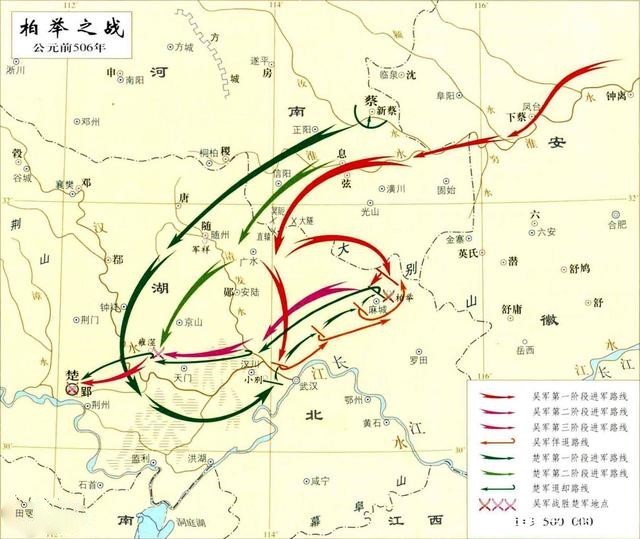

这年,吴国大军乘船由淮河溯流而上,准备进军汉水附近的楚国腹地。如果按照常规的打法,吴军应该选择更适合行军的路线:沿淮河而上,走方城道,进入一马平川的南阳盆地;随后,走汉江水路,绕过大别山,直接攻取楚国都城郢都(今湖北荆州)。

可当吴军正浩浩荡荡地逆淮河向西行进时,指挥将领孙武突然决定弃船登陆,由向西改为向南行军。

随行的相国伍子胥不解地问他,吴军擅长水战,为什么要改从陆路进军?孙武说出了他的理由,“用兵作战,最贵神速”,走水路,逆水行舟,速度迟缓,这就给了楚军调集兵力、加强防备的时间。

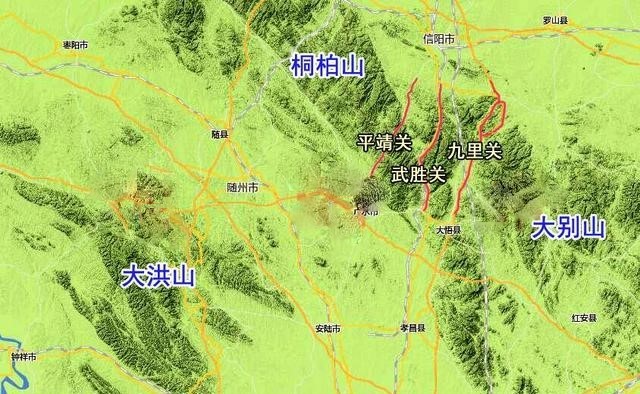

结果,孙武挑选了3500名精锐士兵作为前锋,南下取道桐柏山和大别山交界处的险关要隘:冥阨(今平靖关)、直辕(今武胜关)、大隧(今九里关)三关。这三关连接南北要冲,地势险要、易守难攻。

突破了这三关,既可以向南直抵楚国腹地,向西威胁楚国都城,达到突袭楚国的战略,又可以向北夺取南阳盆地,保证退路。

于是,当吴军突然出现在汉水东岸的时候,楚地全国上下都慌了,急忙调集大军防守。

在这个危亡之际,楚国左司马沈尹戍想出了一个应对之策:他建议由令尹子常率楚军主力正面设防,而沈尹戍自己则北上方城,迂回到吴军的背部,毁掉他们的战船,阻断退路。这样,楚军就可以实现前后夹击的效果,一举歼灭吴军。

可惜这个子常偏偏喜欢贪功冒进。他不顾沈尹戍定好的夹击方案,自己擅自率军先渡过汉水,向孙武发起进攻。

面对兵力上的巨大悬殊,孙武不敢贸然应战,而是采取了后退引诱敌军深入,再寻机决战的方针。于是,主动向背靠大别山的柏举一带移动。

果然,楚将子常挥军直追,在小别山和大别山之间遭到吴军埋伏。

于是,两军对阵柏举。吴王阖闾的胞弟夫概带领自己统属的五千士兵主动出击楚军大营。结果,子常弃军逃亡,丧失主帅的楚军纷纷向西溃逃。

为了不让楚军有任何喘息之机,吴王亲自挑选五百大力士和擅长奔走的三千精锐,前去追击楚军。他们连续五战击败楚军,一路向郢都扑去,吓得楚昭王只带了妹妹仓皇出逃。

最终,吴军攻入楚国都城郢都。柏举之战成为春秋时期第一次攻破大国都城的战役。

柏举之战让楚国差点亡国,虽然后来在秦国帮助下复国,但元气大伤,大国的威望已然不在。反而是吴国经此一役,强势崛起;尤其是后来吴王阖闾派儿子夫差再次伐楚,威震东南,为日后吴国的称霸大业奠定基础。

后果

携李之战:吴王阖闾通过柏举之战,攻破强楚之后,开始与越王勾践争夺霸权。终于在公元前496年,双方在携李(今浙江嘉兴)展开决战。结果吴王阖闾兵败身死。

结论:柏举之战是强楚衰落、吴国崛起的决定性战役。从这个意义上说,它推动了后来战国时期政治格局的形成。