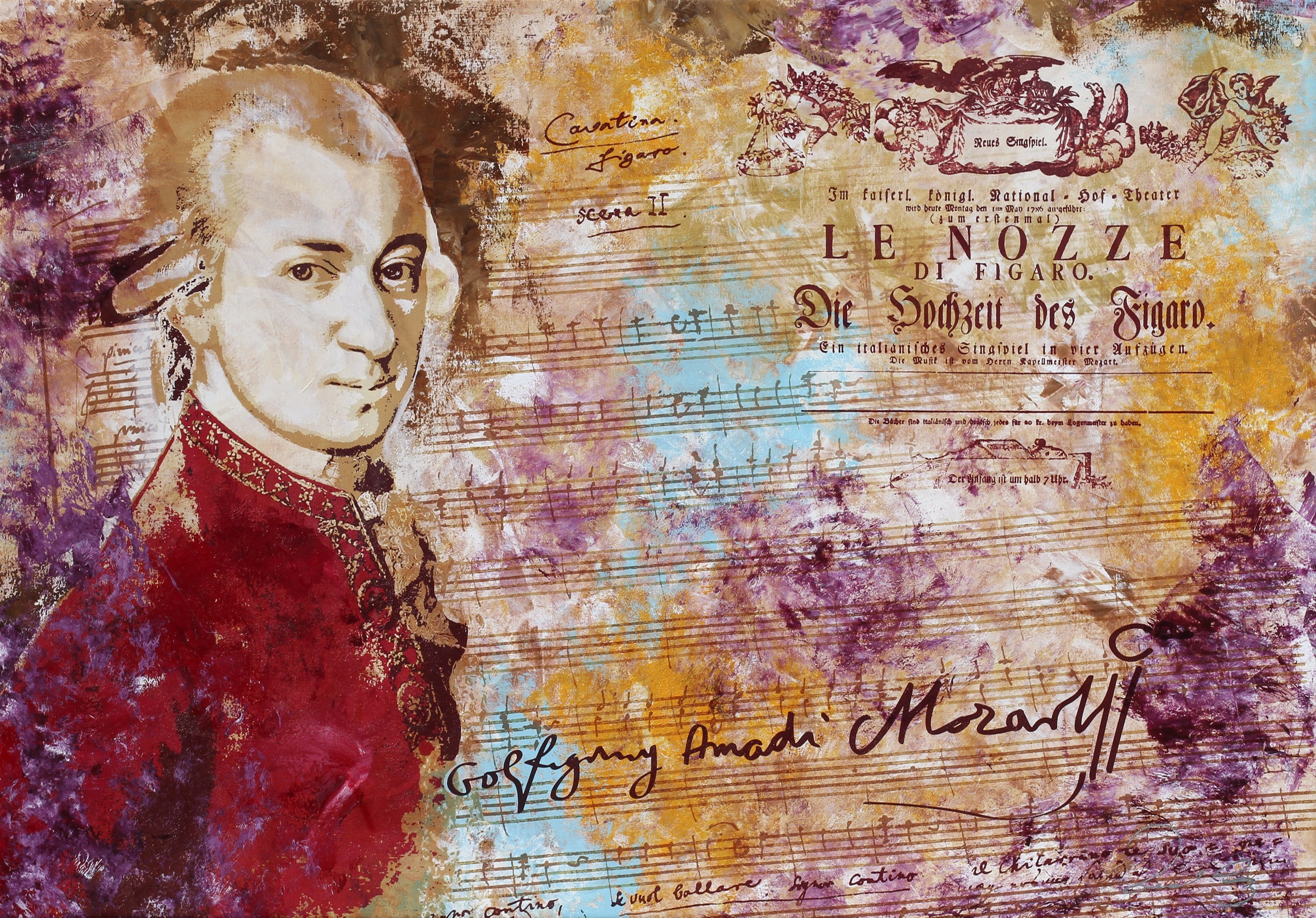

莫扎特以他无与伦比的才华向世人定义了“天赋”的内涵。

作者 | 张斯尧

“我们不是莫扎特家,但是你快到了!”

“We are not Mozart House, but you' re close.”

那年去维也纳,看到这句话被用不同颜色的水笔写在老城区一家咖啡店的玻璃窗上。带着点谐谑,又有点“无奈”。

拜大导演米洛斯·福尔曼(Miloš Forman)的《莫扎特传》所赐,耳边立时响起了剧中“莫扎特”(汤姆·休斯克Tom Hulce 饰演)那阵经典的笑声——率真、热烈、刺破凡尘,一时间显得那么格格不入,却又触动着后来这些读故事的人。看电影的时候就觉得,这真是神来之笔。该片最终囊括了当年8项奥斯卡大奖——作为喜欢古典音乐的人,这就像是在说一个自己家里的好消息。

那家店面距离著名的景点斯蒂芬大教堂不远,跟莫扎特的家在同一栋房子里。只不过他的朝向更好,直接面对着熙熙攘攘的人群和广场,有不少刚刚从300多级台阶的教堂钟楼走下来的游客在此歇脚。

按照店家箭头的指示转过去,便来到一条砖石铺就的小巷,即便在旅游旺季,仍显得偏僻和孤寂,宽度刚好可以经过一辆马车。往深里走不远就可以看到左手边一栋三层公寓,墙体刷成淡黄色,阳光被对面的高大建筑挡了个严严实实。莫扎特当年就租住在此。站在楼下仔细地听了听,嗯,真遗憾,他确实不在。

单从旅游的角度来看,莫扎特主题的小商品各式各样,“人人都爱莫扎特”这话可真的没错;而在另一方面,“喧闹也只是别人的”。你听莫扎特的音乐,总是有点笑中带泪的落寞。

是啊,直至35岁离世,他也没有如愿过上理想中的自由音乐家的生活。在维也纳这座音乐之都,他更像是一个暂居的租客。当然了,他在自己的家乡萨尔斯堡的快乐日子也并不多。挺让人唏嘘的不是吗,即便才华横溢如莫扎特,也会被生活无情的碾压。

有时候你就觉得,艺术家啊,怕不是生来就是被上帝用来折磨,以留下他们的呼喊,振颤我等凡夫俗子们灵魂的吧。所以看上去,要是用现实的标准衡量无价的艺术是徒劳的。那恐怕会让人陷入不可避免的伤感和无力感。想要振奋起来的唯一途径便是走进这些奇妙的声响里,那才是属于他们的国度,也是我们能够“认出”他们的场所。

如果在音乐史上只留一个名额给予“天才”的称谓,我会毫不犹豫地填上莫扎特的名字。1756年生于萨尔斯堡,6岁开始作曲,短暂的一生留下难以置信的海量作品,并涉及当时流行的各种体裁。我们可以简单的用3个“十年”来梳理他的艺术生涯。

莫扎特在很小的年纪就以“神童”名号为当时的宫廷贵族们进行表演。这一现象影响深远,以至于现在还不断有人用“神童再世”这样的陈年老梗为年纪不大的选手们作为宣传语——历史上贝多芬那位酗酒的父亲也干过同样的事,他甚至为此不惜瞒报了贝多芬的岁数。而事实最终证明,音乐家们靠作品说话就够了。

在童年的巡回演出中,莫扎特受到J·C·巴赫(巴赫的哥哥)意大利歌剧风格和海顿交响曲风格的影响。如此成功的演出生涯开端要归功于他的父亲,列奥波德,当时萨尔斯堡的宫廷音乐家,他带着小莫扎特在欧洲巡演长达10年。

在16岁那年,莫扎特被任命为萨尔斯堡宫廷的管风琴师——这是一份稳定的工作。在萨尔斯堡时期莫扎特创作了很多钢琴变奏曲、奏鸣曲、协奏曲和一部正歌剧《伊多美纽》。但显然莫扎特并不喜欢这样的生活,而且他与萨尔斯堡大主教的相处也愈发不愉快。终于,在1781年莫扎特不顾父亲的反对,决心前往维也纳做一个自由音乐家,凭才华去赢得人生。

维也纳时期,是莫扎特生命最后的10年,也是其音乐风格的成熟期。经典作品包括6首弦乐四重奏,6首交响曲,和17首钢琴协奏曲等。他与海顿关系密切,是一对往年交。他聆听年轻的贝多芬的演奏后立刻宣称:“今后整个世界都将谈论这个年轻人!”。

莫扎特完善了钢琴协奏曲的古典范式,协奏曲的第一乐章像J·C·巴赫那样把回归曲式和奏鸣曲式相结合,他还开始为协奏曲写下固定的华彩乐章。

歌剧是莫扎特创作中最辉煌的领域,最优秀的歌剧是在维也纳时期创作的,其中有:歌唱剧《后宫诱逃》;结识带有传奇色彩的意大利诗人达·彭特后创作的三部意大利喜歌剧《费加罗的婚礼》、《唐·乔万尼》和《女人心》;正歌剧《蒂多的仁慈》;和伟大的德语歌剧《魔笛》。

《安魂曲》是莫扎特未完成的弥撒曲,但这并非像电影里的情节中描述的那样——莫扎特在妒火中烧的萨列里的迫害下撒手人寰。实际上,萨列利以他当时的声望帮助了包括莫扎特在内的很多音乐家。

莫扎特以他无与伦比的才华向世人定义了“天赋”的内涵。他如此真实地在世间生活,并创作了三十多年。尽管当时的人们无法领略其艺术的全部价值,但这些创作最终如烟花般划破人们思想的夜空,留给我们无尽的感叹。后人为了纪念莫扎特,每年都会在他的出生地萨尔斯堡,举办萨尔斯堡音乐节,这已成为全世界最有水准的音乐节之一。