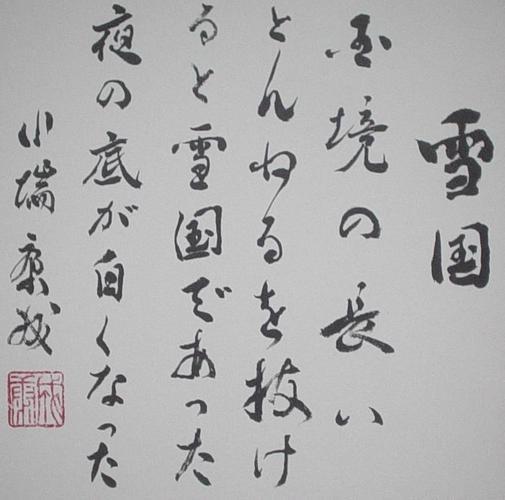

《雪国》创作于 1935 年到 1937 年之间,后又经过川端康成的数次修改,才正式于 1947 年发表。“以高超的叙事技巧,非凡敏锐地展现了日本人的精神特质。”

“以高超的叙事技巧,非凡敏锐地展现了日本人的精神特质。”

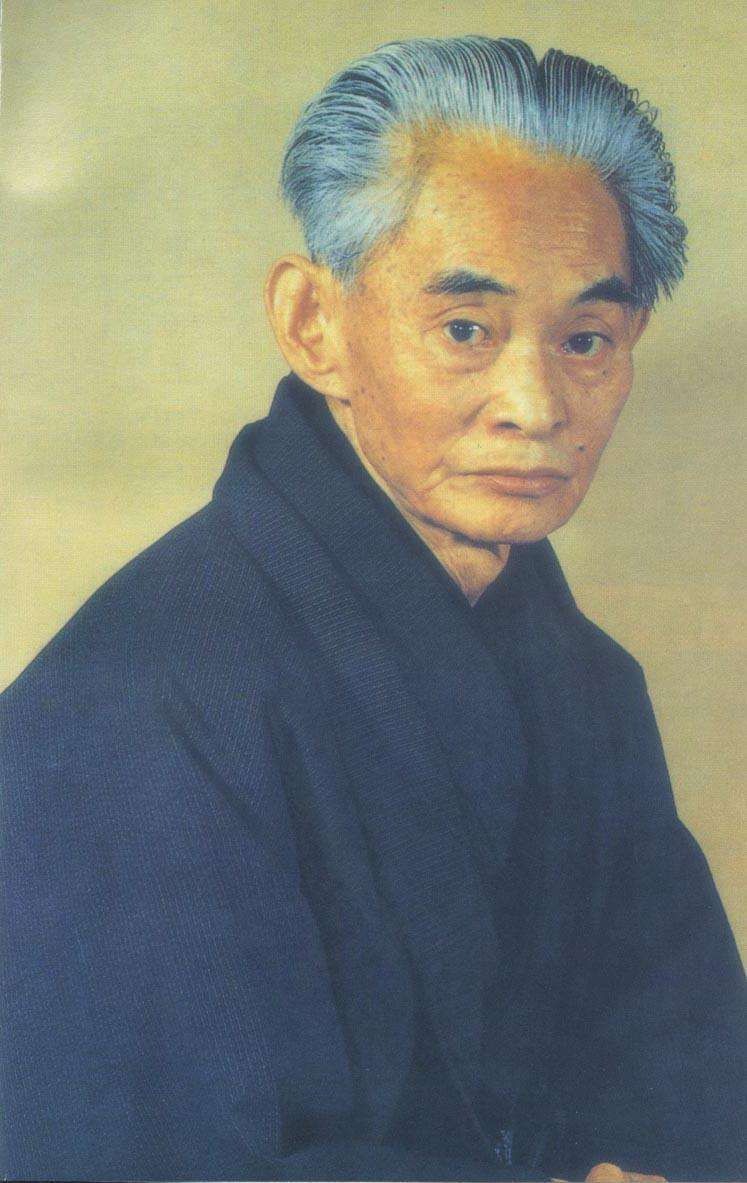

在这段 1968 年诺贝尔文学奖授予日本作家川端康成的颁奖词中,评委会这样概括他的文学成就,而最能反映这一特质的作品或许就是《雪国》。

《雪国》创作于 1935 年到 1937 年之间,后又经过川端康成的数次修改,才正式于 1947 年发表。故事讲述一位名叫岛村的舞蹈艺术研究者自东京前往雪国的温泉旅馆度假,邂逅名为驹子的艺妓和一位萍水相逢的少女叶子,微妙的感情在三人之间波动着。

雪国是唯美的。川端康成用极尽浪漫的笔法刻画雪国。白雪与山峰构成一副时间凝滞的平静空间,就连音乐在其中都显得脱俗,“要是没有剧场的墙壁,没有听众,也没有都市的尘埃,琴声就会透过冬日澄澈的晨空,畅通无阻地响澈远方积雪的群山。”

而在远离世俗社会的偏远山村中,岛村得以抛开家庭和伦理的束缚,静静地感受着自己与两位女子之间日益温存而又深厚的感情,体味生活百态。无论发生了怎样的事件,川端康成都能以事先就理解了人生无常的淡然来描绘,就连死亡也是如此。“似乎没有立刻感到危险和恐惧,就好像那是非现实世界的幻影一般。僵直了的身体在半空中落下,变得柔软了。”

山村的景色与人生的无常构成了一种互文,而这也正是日本文学中最重要的传统,物哀。

物哀概念来自于江户时代的国学大家本居宣长。物即世间万物,哀为人心情感。物哀也就是触景生情,人与自然吻合时而形成的美感。日本最早的文学典籍《源氏物语》就是物哀最好的体现。而传统俳句——古池塘,青蛙跳入水中央,一声响——也是物哀在文学上的另一种展现。

《雪国》中的物哀是川端康成有意识向日本文学传统借鉴的结果。文学生涯早期,他曾愤懑于日本文学不受西方重视,并试图与友人一起,借鉴西方流行的达达主义、表现主义手法,创造全新的日本文学。但最终,川端康成否定了早期的自己,有意识向传统靠拢,将雪、杉树等常见于日本文学中的意向,运用在了《雪国》当中。

另一方面,《雪国》中的哀伤氛围也是川端康成人生的必然。1899 年,川端康成出生于日本大阪。但在 1901 年和 1902 年,他的父母相继因为肺结核而去世。1909 年,川端康成的姐姐川端芳子也被热病以及引发的心脏麻痹带走。15 岁时,川端康成的最后一位近亲爷爷辞世。童年的孤独让他很早就开始用文学寄托自己的哀思,1914 年 9 月,他开始有意识地创作《十六岁地日记》,记录爷爷弥留之际的情况。

孤独、哀伤、死亡,这些主题由此成为了川端康成最重要的创作母题。川端康成因此被评论者视为是虚无主义的代表人物,而此处的虚无主义并非是西方所说的缺乏目标或道德核心,而是面对世事无常的感叹。“是人生无常、万事皆空、灭我为无、无中生有的虚无。”

在接受诺贝尔文学奖时,川端康成发表了名为《日本的美与我》的演讲。在详细追溯了日本古典文学传统之后,他含蓄地说:“我对芥川以及战后太宰治辈的自杀,既不赞美,也不同情。但是,有位友人,日本先锋派画家之一,也是年纪轻轻便死去了,他也是很久以来就想要自杀的。”后来的文学评论者们将这一段话解读为,川端康成对死亡有一种暗地里的迷恋,甚至认为死亡是取得人类、自然、虚无之间平衡的关键。

或许《雪国》正是对于这一主题最早的预示。在故事的结尾,叶子坠落而亡。“不知为什么,岛村总觉得叶子并没有死。她内在的生命在变形,变成另一种东西。”而正在这个时候,岛村却想起了过往发生的事情。“岛村忽然想起了几年前自己到这个温泉浴场同驹子相会、在火车上山野的灯火映在叶子脸上时的情景,心房又扑扑地跳动起来。仿佛在这一瞬间,火光也照亮了他同驹子共同度过的岁月。这当中也充满一种说不出的苦痛和悲哀。”这段文字动情而又伤感,与此前所有冷静淡然的笔法也完全不同。

或许《雪国》也预示了川端康成后来的命运。1970 年,川端康成的好友三岛由纪夫自杀身亡。原本并不赞成许多作家自杀的川端康成抵达三岛由纪夫自杀身亡的现场,哀叹说:“三岛君,你不应该死在这里,应该是我死在这里,可惜我没这个勇气。”两年以后,川端康成口含煤气管,结束了自己的生命。

尽管川端康城曾说,不论怎样厌世,自杀总归不是悟道的表现。不论德行如何高洁,自杀者距大圣之境,终究是遥远的。但最终,他还是自杀以寻求他想要的东西。如同他在《雪国》中写道叶子的死亡,“她那副样子却像玩偶似地毫无反抗,由于失去生命而显得自由了。在这瞬间,生与死仿佛都停歇了。”