萧伯纳曾称 : “美国出了两个伟大的作家_——爱德加·爱伦·坡和马克·吐温。”

埃德加•爱伦•坡被称为是美国文学上一位奇才。丁尼生说他是“美国最具独创性的天才”。惠特曼说他是“想象文学的电光之中的明亮、炫目,但是没有热”。萧伯纳曾称 : “美国出了两个伟大的作家_——爱德加·爱伦·坡和马克·吐温。”

在短篇小说领域,坡做出的贡献在当时无人能比,他的小说继承了哥特式小说的传统,主题大多都与死亡、神秘和恐怖相关。在此基础上,坡将哥特式的恐怖内化到人的内心世界,逐渐形成了独具一格的以心理恐惧为题材的心理分析小说。

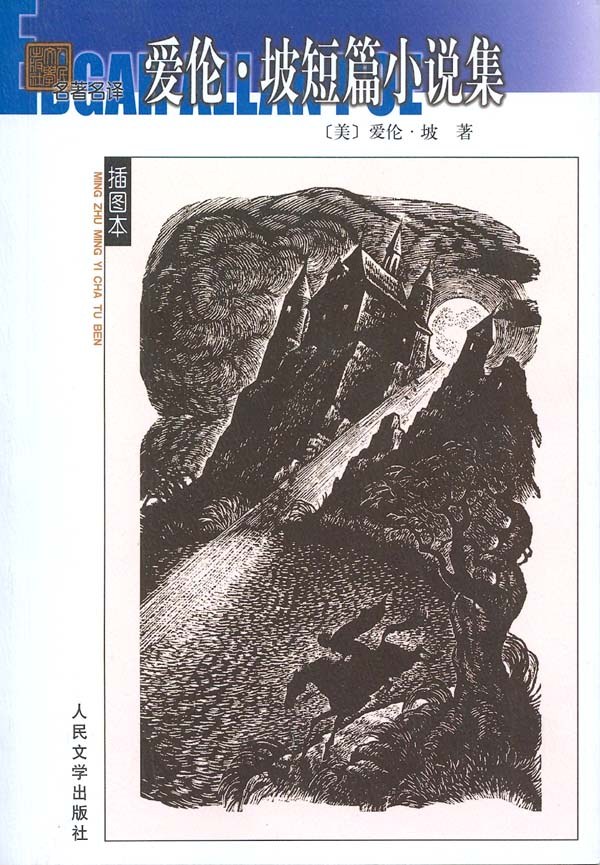

作者:爱伦·坡 出版社:人民文学出版社

《爱伦·坡短篇小说集》是爱伦·坡的短篇小说集子,收录了如《瓶中手稿》《厄舍府的崩塌》《泄密的心》等数十篇他的代表性短篇小说。

《瓶中手稿》是他的第一篇短篇小说,首次发表于 1833 年。坡沿用了哥特式小说惯用的叙述方式,通过第一人称的叙述,增加了故事的真实性,拉近了读者与文本间的距离。小说的内容,承袭了哥特小说中常刻画的怪诞、恐怖、灵异等主题,主人公经历海上超自然现象,随后看到的鬼船、幽灵般的船员及遇到的一连串离奇古怪之事。再有,故事的背景从哥特式小说中古堡、废墟或荒野等转变为了一片黑压压的、无边无际的大海,让人感到更为神秘与恐怖。

在 6 年后的作品《厄舍府的崩塌》中,他把焦点从传统的外在景象转移到了人的内心世界。如果说哥特式小说旨在对社会道德方面进行探索,那么《厄舍府的崩塌》则证明了坡在道德探索和心理探索两方面所进行的糅合。事实上,相比于外在超自然景象的恐怖,坡更趋向于 挖掘人类内在心理折射出的恐惧。小说中,阴森古屋里发生的恐怖故事使读者不仅融入于外在景物产生的害怕中,而且更能真实地感受到精神失常的尼克和罗德里克内心的恐惧。这种外在的恐怖氛围和内在的恐惧心理互相渗透,互相生发,通过叙述者恐慌的眼睛和恐怖的描述传达给读者,进而造成高度紧张、恐惧的阅读心理。所以,“让恐怖更恐怖”的《厄舍府的崩塌》在具备哥特式小说特色同时,也可谓是一部追求恐惧效果的心理分析小说。

而坡对于这种恐惧心理的追求在 1843 年发表的《泄密的心》中则到达了顶峰。它讲述的是一个罪犯对自己罪行和心理的自白。小说中的“我”是一个神经极为敏感的人,因为害怕邻居老人那双蓝色的鹰眼而杀害了老人,并肢解尸体,藏在地板下。接着在警察来询问之际,“我”忽然间听到了老人越来越响的心跳声,产生了不可遏制的恐惧心理,后因无法忍受而自曝恶行。读者感受到的不再是外在场景的哥特式恐怖,而是罪犯内心深处的邪恶对读者所引发的恐惧共鸣。

坡对哥特小说进行的革新缘于他多舛的命运。正是种种坎坷使坡时常徘徊在精神混乱的边缘上,真正体会到恐怖的根源实则来自于人类内心世界。他故事中的某些主人公是他真实自我的再现,大部分作品中的中心人物只有两个——他本人,以及注定要死亡或已经亡故的母亲或妻子。而那些反复出现的死亡、毁灭、复仇、恐惧更是他自己压抑心境的再现。爱伦·坡的作品显示出他人格的双重性,他像一个两面人: 一边脸黑、向梦,一边脸白、向现实,理智时刻在制约他的病态的、紊乱的想象力。