前因:魏国攻赵;后果:马陵之战。

文/全历史 胥言

前因

魏国攻赵:公元前354年,魏国以大将庞涓为主帅,开始围攻赵国首都邯郸。

公元前353年,齐国为支援遭到魏国攻击的赵国,主动进攻魏国。齐国军队最终在桂陵击败魏军,史称“桂陵之战”。

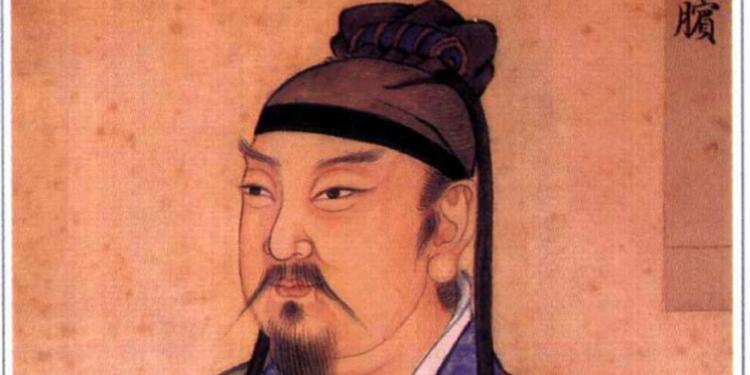

齐军出动之前,军师孙膑为主将田忌分析战场形势,提出了著名的“围魏救赵”之计。孙膑认为魏军主力尽出,留在国内的都是老弱残兵,齐军可以直捣魏国都城大梁(今河南开封),吸引庞涓回兵救援后将其歼灭。

田忌采纳孙膑的建议,派出一支军队进攻魏国的平陵(今山东曹县)。平陵位于大梁东部,地方很小,但是城池坚固,且有重兵把守。齐军想进攻平陵必须深入魏国,如此后路就会暴露给魏军,很容易失去后援。齐军孤军深入,最后惨败而回。

实际上,孙膑是故意打易守难攻的平陵,塑造齐军无能的假象,麻痹庞涓。这样做,一是掩盖齐军围城打援的意图;二是让庞涓放松警惕,全力攻赵。庞涓攻赵受到的损失越大,孙膑击败魏军的把握就越大。

庞涓听说平陵守军击败齐军,果然开始全力进攻,最终攻陷了赵国首都邯郸。田忌、孙膑没有给庞涓喘息的机会,立刻命令齐军以很少的兵力突袭大梁,同时主力埋伏在庞涓的必经之路桂陵(今河南长垣)。

魏军仍沉浸在攻占邯郸的兴奋中时,就接到了大梁告急的消息,庞涓连忙命令大军回援。为了加快速度,魏军连辎重补给都没有带,日夜兼程往回赶。齐军以逸待劳,在桂陵发动突袭,击溃了疲惫的魏军。庞涓被齐军活捉,后来又被放回了魏国。

孙膑通过攻打平陵、突袭大梁两次诱敌行动,先后制造出齐军无能和兵少的假象,诱使庞涓误判了齐军的意图。庞涓轻率出击,中了齐军的埋伏。

孙膑这一仗打得漂亮。不过,第一个提出“围魏救赵”的人,不是孙膑,而是齐国大臣段干纶。

当时,当赵国向齐国求援后,齐威王立即召集众大臣开会。国相邹忌认为不应该救赵国,段干纶反对说,不救对我国不利。齐威王问他原因,段干纶解释道,魏国要是吞并了邯郸,对齐有什么好处呢?但如果我们直接去救赵,魏军肯定退兵,保存实力。不如偷袭魏国,迫使魏军两面作战,等到赵、魏两败俱伤,我们再出主力攻魏。

当时,魏攻赵之战牵一发而动全身,已经远远不是赵、魏两国的事情了。齐国出兵掌握了主动权,才不至于陷入段干纶所说的不利局面。那么其他国家又作何反应呢?

楚国也想干预魏赵之战。大臣景舍劝楚宣王出兵救赵,他认为如果魏军攻击太猛烈,赵国搞不好会投降,到时候魏赵联合,肯定会掉过头来攻楚。只需要派少量兵马攻魏,牵制魏军,赵国一定会顽强抵抗,等到赵、魏两败俱伤,楚可以联合齐、秦一举消灭魏国。

韩国暗中使坏,拼命怂恿魏国攻赵。韩国国相申不害对韩昭侯说,如果魏灭掉赵国,一定会成为天下之敌,各国想灭魏肯定要拉拢韩国,这样韩国的地位就提高了。之后,韩昭侯和申不害特意到大梁朝见魏王,以坚定魏国灭赵的决心。

秦国人就比较直接。趁着魏国注意力全放在赵国,秦军入侵魏国,在元里(今陕西澄城)斩杀了七千魏军,最后攻占了魏国的少梁城(今陕西韩城)。

此时的战国群雄,都希望魏赵之战向对自己有利的方向发展。战争的走向最后远远超出了魏国的预想,魏国灭赵的梦想破碎了。

后果

马陵之战:公元前342年,韩国受到魏国攻击,不得不向齐国求援。齐国军队进攻魏国,双方在马陵展开决战,最终魏军全军覆没,主帅庞涓自杀。

结论:魏国在桂陵战败,但并未伤及根本,仍控制着邯郸。桂陵之战后第二年,魏、韩联军在襄陵(今山西襄汾)击败来犯的齐、宋、卫三国军队,齐、魏两个大国暂时结束了战争,重新回到了对峙状态。