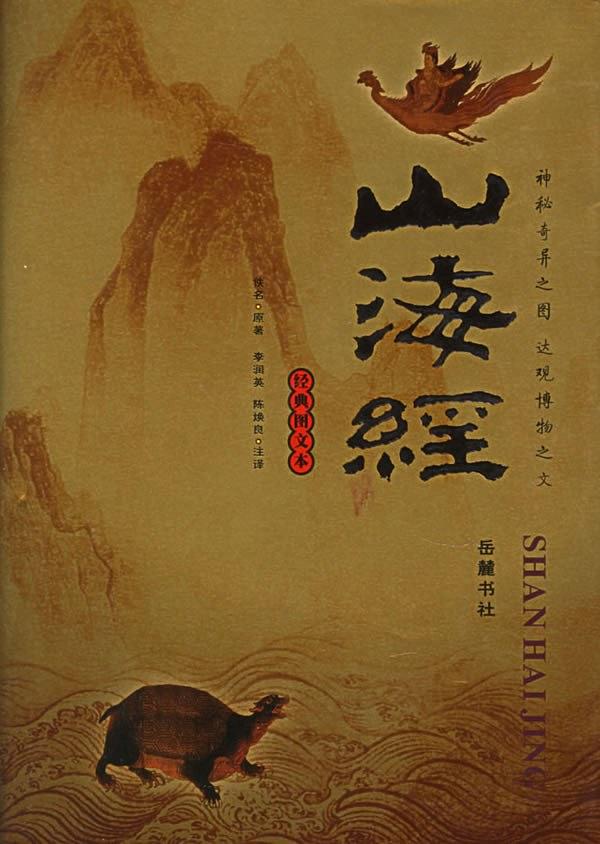

《山海经》是中国神话的宝库,堪称上古时代的百科全书。

《山海经》是中华民族最古老的奇书之一,是一部富于神话传说的最古老的地理书,保存了有关我国上古时代历史、神话、宗教、天文、地理、民俗等多方面的丰富资料,堪称上古时代的百科全书。《山海经》还记载了一些奇异的事件,其中有很多有代表性的神话寓言故事,包括我们熟知的夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水、羿射九日等,这为我们认识和研究上古文明提供了宝贵的资料文献。

《山海经》全书现存十八卷,包括《山经》五卷,《海经》八卷,《大荒经》五卷,约三万一千字。据统计,全书记载了山名五千三百多处,水名二百五十多条,动物一百二十多种,植物五十多种。古人一直认为《山海经》记录了真实的历史,但由于该书成书年代已久,具体成书年代、作者和其中的很多记载已无从考证,连司马迁写《史记》时也说:“至《禹本纪》,《山海经》所有怪物,余不敢言之也。”

全书内容,《山经》一组,按照南、西、北、东、中五个方位分成五个山系,每卷分为若干节,前后两节之间用关联语句相承接,文章结构非常清晰。《山经》主要记载了山川地理、动植物和矿物等的分布情况;《海经》中的《海外经》主要记载了海外各国的奇峰异貌;《海内经》主要记载了海内的神奇事物;《大荒经》主要记载了有关黄帝、女娲和大禹等人物的许多重要神话传说,为我们展现了一个神奇而美妙的世界,反映了上古先民对世界的理解。

《山海经》问世之后,围绕其内容、成书时间的争论,对它的作者是谁一直众说纷纭是个谜,乃至酿成学术界中千年未解的悬案。按照刘向、刘歆父子和东汉王充的“正统”说法,《山海经》的作者是大禹和伯益,但人们在《山海经》中却找到了发生在大禹和伯益以后的史实,因此“禹、益作说”受到了质疑。此后,隋朝的颜之推虽坚持旧说,但面对难以掩盖的漏洞,他只好用“后人羼入,非本文也”来作掩饰。

鲁迅著《中国小说史略》中评价:“《山海经》今所传本十八卷,记海内外山川神祗异物及祭祀所宜,以为禹、益作者固非,而谓因《楚辞》而造者亦未是;所载祠神之物多用糈,与巫术合,盖古之巫书也,然秦汉人亦有增益。”中把《山海经》称作“古之巫书”,十分中肯。 而袁珂先生在《山海经校注.序》中评论:“《山海经》匪特史地之权舆,亦乃神话之渊府。”即《山海经》是中国神话的宝库,这也是历来研究中国神话的学者众所公认的。

《山海经》对追溯事物起源的神话(创世神话、部族起源神话、文化起源神话等)记录较少,而对英雄神话、部族战争神话记录较多,在一定程度上反映了中国历史文化的基本特点和文化精神的价值取向。

在《山海经》的神话中,不仅可以看到巫师的活动,也可以看到古代民族的信仰、崇拜等。在《山海经》中,存在着大量的神奇动物的记载。这些动物主要是鸟、兽、龙、蛇之类,它们往往具有神奇的力量。这些动物很可能就是古人的图腾崇拜。如上文所引的《海外西经》中的文字。“巫咸国在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇。”蛇可能就是巫咸国的图腾。研究中国古代的宗教信仰,《山海经》是必不可少的参考资料。

《山海经》又是一部科技史,它既记载了古代科学家们的创造发明,也有他们的科学实践活动,还反映了当时的科学思想以及已经达到的科学技术水平。例如,关于农业生产,《大荒海内经》载:“后稷是始播百谷”,“叔均是始作牛耕”。《大荒北经》载:“叔均乃为田祖。”关于天文、历法,《大荒海内经》载:“噎鸣生岁有十二。” 《大荒西经》载:“帝令重献上天,令黎邛下地。下地是生噎处于西极,以行日月星辰之次。”诸如此类的记载不胜枚举。有一些自然现象的记载尤其珍贵,这在其他书中是看不到的。

《山海经》的文学价值是丰富多样的,可以从多方面进行探究。至少可以从神话思维(即原始思维)对浪漫主义文学创作传统的影响、原始逻辑的表述方式、人文关怀中丰富的情感体验和实用主义的审美判断等视角对《山海经》的文学价值予以解读和探究。