前因:田氏代齐;后果:五德始终学说被广泛接受。

文/全历史 空灵画师

前因

田氏代齐:前386年,早就控制齐国国政的田氏正式被周天子承认为诸侯,田和成为齐国国君,是为田齐太公。

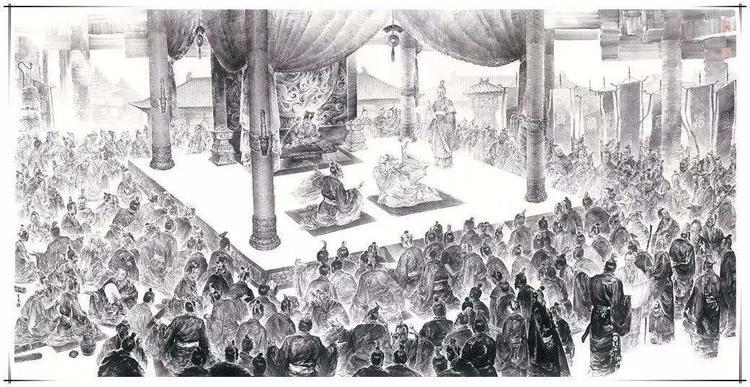

公元前319年到公元前284年,是齐宣王和齐闵王在位时期,此时期齐国的稷下学宫极为兴盛,人才济济,拥有稷下先生(即有资格教书收徒的学者)上千人,学生好几万人。此时期,稷下学宫就是天下学问的中心。

稷下学宫到底是什么时候建立的,有不同的说法。一般认为,田齐桓公田午(前374年—前357年在位)时期,在临淄的西门外建立学宫,由于西门又叫稷门,所以叫稷下学宫。田氏代齐之后,需要一批人来鼓吹政权合法性,也需要培养人才,这就是稷下学宫建立的原因。

从齐威王时期开始,稷下学宫确实对齐国的兴旺起到了积极作用。比如著名的善辩之士淳于髡[kūn],见齐威王继位之初沉迷于酒色、不理朝政,就找到齐威王,问他说,齐国的宫殿里有一只大鸟,又不飞又不叫,大王你说这是什么鸟呢?

齐威王知道淳于髡在讽谏自己,就说:“你放心,此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”果然,齐威王从此开始励精图治,齐国国势蒸蒸日上,成为一流强国。

淳于髡其貌不扬,还受过髡刑,头发被剃光了。但是他在学宫里是一位大师,拥有三千弟子。这是因为稷下学宫不论出身,只论本领。只要学识过人,都有资格当先生,拥有大夫的待遇,还能成为国君的智囊,有能力影响国政。

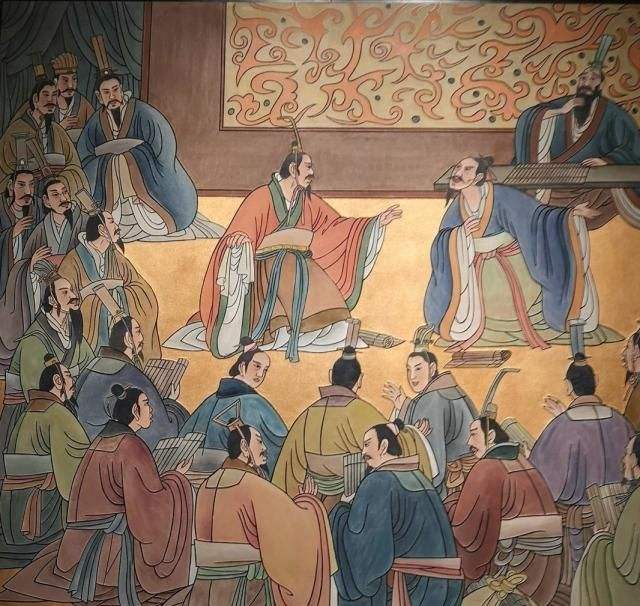

而且学宫里学风自由,经常开展辩论活动,有利于各派学者互相切磋学问。所以,大量的学者来到稷下学宫,不论儒墨道法,各家学说都有一席之地。比如法家的慎到、道家的田骈和环渊、阴阳家邹奭[shì]、纵横家田巴、鲁仲连等,先后在稷下学宫治学。像孟子这样的大师,也两次来到齐国,与齐宣王问对。

促使齐宣王时代稷下学宫的影响力急剧膨胀的,是创造了五德终始学说的邹衍。

其实田氏齐国的君主们一直有一块心病,就是他们是篡位上台的,占据了姜氏齐国的土地。怎样才能完美地解释这种行为呢?邹衍来到稷下学宫之后,给出了让田齐君主满意的答案。

邹衍加工了当时流行的五行相胜说。五行相胜,木克土,金克木,火克金,水克火,土克水。从土开始,经过木、金、火、水,又回到土,是一个循环。邹衍又给古代历代帝王安排上相应的五德,黄帝土德、夏禹木德、商汤金德、周文王火德。按照这个顺序,取代周朝的应该是具备水德的君主。

齐宣王时代,齐国国力强大,孟子来到稷下学宫见齐宣王,看透了齐宣王的欲望,说齐宣王有一个“大欲”,就是“辟土地,朝秦楚,笠中国而抚四夷”,意思就是不满足于只当齐王,而是要让诸侯全都屈服,一统天下,取代周朝。齐宣王默认了这个说法。

可见齐宣王是有野心的,所以他听说邹衍的理论之后,非常喜欢。按照当时的说法,齐地正是属于水德,田氏是古代圣王颛顼的后裔,也属于水德;而田氏又自称黄帝之后,这样一来,田氏齐国既有水德又有土德。火之后是水,水之后是土,所以田齐不就注定要取代周朝拥有天下了吗?

更妙的是,邹衍的理论还合理化了田氏的篡位行径。炎帝姜姓,正是火德,所以水德的田氏取代姜姓占据齐国,顺应天意,理所应当。

所以齐宣王对邹衍爱得不行,大肆宣传五德终始的理论。齐闵王继位后,齐国国力更强。秦昭王曾经建议齐闵王称帝,说秦称西帝、齐称东帝,共分天下。

齐闵王居然真的称帝,但是很快就因为独吞宋国而被五国联军击败,齐国衰落,不可能再拥有天下土地了。稷下学宫也随着齐国的衰落而破败。后来,虽然荀子曾经在齐襄王重建的稷下学宫当领导,可是稷下学宫没有恢复以往的兴旺,荀子很快也离开了。

不过这时期,离开齐国的邹衍仍然很受欢迎,不论是到赵国、魏国、还是燕国,都受到热烈欢迎。原因就是,这些国家的君主都会做一统天下的美梦,所以都希望能够利用邹衍的学说给自己装点门面。最后,统一天下的秦国果然采用了五德始终学说。齐国创建的稷下学宫,就以这样奇妙的方式延续了自己的生命。

后果

五德始终学说被广泛接受:稷下学宫中出现的五德始终学说,被后世历代王朝采用,成为维护统治合法性的工具。

结论:稷下学宫是齐国国君带有政治目的而建立的,虽然一度成为学术中心,但是齐国衰落后就破败了。但是稷下学宫的学说,在漫长的历史长河中一直具备较大的影响力。