有着无数《活着》主角这样的人,是他们,构成了中国近代史的悲凉底色。

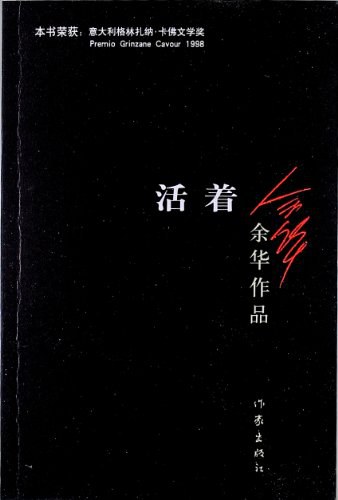

能塑造一个既能反映一代人、又代表一个民族的灵魂的人物,堪称是一个罕见的文学成就。作家余华在20世纪90年代的小说《活着》做出了这样的成就。

1992年,作家余华听到了一首美国民歌《老黑奴》,歌中那位老黑奴经历了一生的苦难,家人都先他而去,而他依然友好地对待这个世界,没有一句抱怨。这首歌深深地打动了余华,于是,他决定写下一篇长篇小说,以讲述中国人的底层故事。

《活着》讲述了老人福贵的一生: 地主少爷福贵嗜赌成性,终于赌光了家业一贫如洗,穷困之中福贵因母亲生病前去求医,没想到半路上被国民党部队抓了壮丁,后被解放军所俘虏,回到家乡他才知道母亲已经过世,妻子家珍含辛茹苦带大了一双儿女,但女儿不幸变成了哑巴。

真正的悲剧从此才开始渐次上演。家珍因患有软骨病而干不了重活;儿子因与县长夫人血型相同,为救县长夫人抽血过多而亡;女儿凤霞与队长介绍的城里的偏头二喜喜结良缘,产下一男婴后,因大出血死在手术台上;而凤霞死后三个月家珍也相继去世;二喜是搬运工,因吊车出了差错,被两排水泥板夹死;外孙苦根便随福贵回到乡下,生活十分艰难,就连豆子都很难吃上,福贵心疼便给苦根煮豆吃,不料苦根却因吃豆子撑死……生命里难得的温情将被一次次死亡撕扯得粉碎,只剩得老了的福贵伴随着一头老牛在阳光下回忆。

在一生经历了太多的生离死别后,福贵不知不觉活出了生命的韧性。他只是一直在努力的活下去,靠运气,也靠本能。

在余华笔下,生命首先是脆弱的,任何不可抗力都能轻易夺走一个生命。但生命又是坚韧的,它熬过漫长的没落、战争、灾害和孤独,仍在在遍地苦难中执着的走向未知。

中国近代史是一部苦难的历史,在这部苦难史中,有着无数《活着》主角这样的人,是他们,构成了中国近代史的悲凉底色。

同名电影《活着》

从国民党统治后期到解放战争、土改运动,再到大炼钢铁运动,自然灾害时期等,作家余华经历了从大富大贵到赤贫如洗的物质生活的巨大变迁,经历了多次运动给他带来的窘迫和不幸,更是一次次目睹妻儿老小先他而去。

这样的时代大背景,死似乎是一件很容易的事情,不想别的,只是活着,都好像要拼着命。可是人就是有这么一股韧劲,苦难来了,不管多苦多难,走过去。只要你没倒下,只要你还活着,再回头看时,你就又强大了一些。

人是为了什么而活?假如生命带给我们的都是苦难,那人应该以怎样的态度对待生活?

关于这个对生命意义的哲学问题,《活着》以一种渗透的表现手法完成了解答。

“活着”在中国语境中充满了力量,它的力量不是来自于喊叫,也不是来自于进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。

而《活着》只想告诉人们,“以笑的方式哭,在死亡的伴随下活着。”“人是为活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。”

即使为此付出了巨大代价,即使在别人眼里如蝼蚁般平凡。人类能够与命运势均力敌,这个命题本身就足以说明人的伟大。