该书名为“忏悔”,实则“控诉”、“呐喊”并对被侮辱、被损害的“卑贱者” 倾注了深切的同情。

《忏悔录》是法国启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家让-雅克·卢梭在其晚年写成的自传。从1766年,他已54岁的时候开始写作,一直写到1770年,前后4年方告完成,但直到1782年才出版上卷,1789年出版下卷。

《忏悔录》记载了卢梭从出生到1766年被迫离开圣皮埃尔岛之间50多年的生活经历。他历数了孩提时寄人篱下所受到的粗暴待遇,描写了他进入社会后所受到的虐待以及他耳闻目睹的种种黑暗和不平,愤怒地揭露社会的“弱肉强食”、“强权即公理”以及统治阶级的丑恶腐朽。该书名为“忏悔”,实则“控诉”、“呐喊”并对被侮辱、被损害的“卑贱者” 倾注了深切的同情。

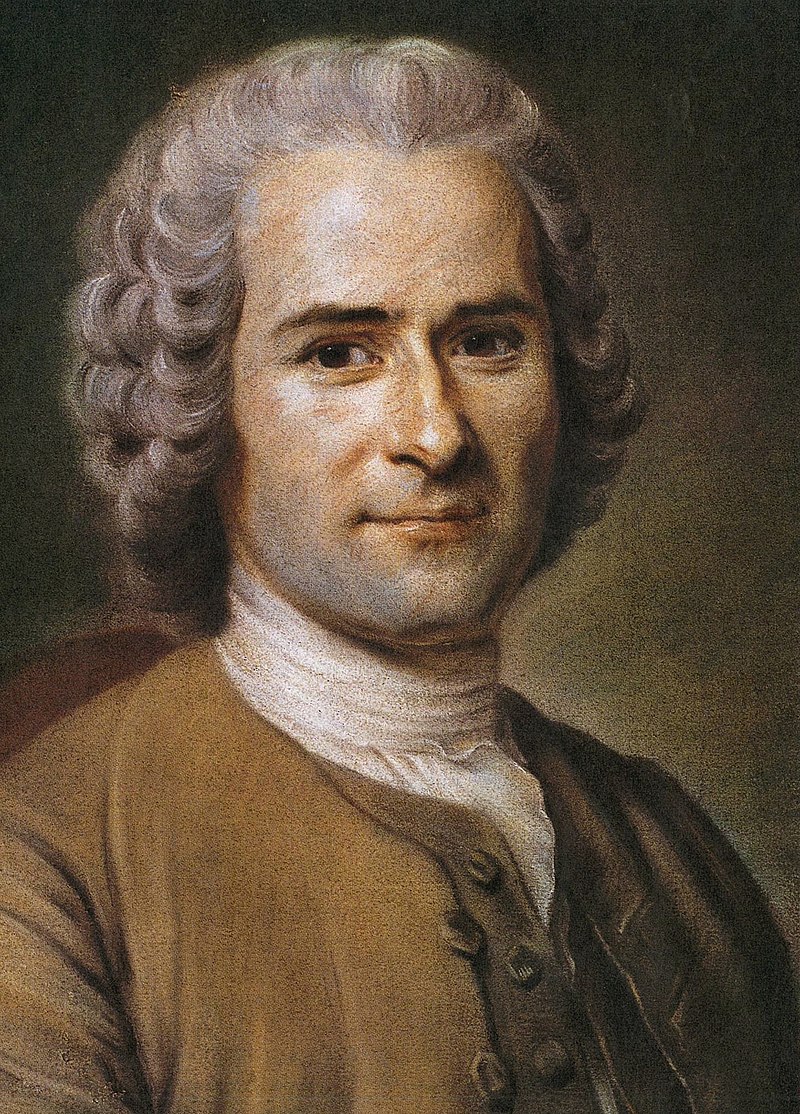

卢梭

书中处处可见作者对于自己所犯罪恶的毫不留情的揭露,涉及方方面面,同时对于这些罪恶具有浓郁的忏悔意识,并反思产生这些罪恶的社会、文化、个人等原因,达到了毫不留情的揭露、真心实意的忏悔、鞭辟入里的分析、先见之明的改过的谐和境界。

让-雅克·卢梭的《忏悔录》体现的“是基于道德品格的自律的忏悔意识”,“上帝”的仁爱与公正观弱于“自律”规约下的自我个体性和自我裁决观,因而是一种道德与宗教并重的忏悔文本,并且更加接近于世俗观念的道德完善。

《忏悔录》中的社会书写具有显在和潜在的两条线索。显在线索,即卢梭对于封建社会由盛而衰时代的社会风俗、封建特权、教会制度、巴黎沙龙、宫廷斗争等的书写,而潜在的则是以卢梭在“忏悔”个人成长轨迹时所隐含的自我良好美德被玷污的社会原因为线索。由于卢梭用第一人称行文,主观随意性特别强,客观风俗社会描写仅仅作为个人随感的陪衬出现,所以显在描写点缀于主人公忙碌而不幸的一生之中,而潜在描写则令人印象深刻。

该书对于社会现实的揭露,对社会风气、人心世俗、社会发展趋向的揭露同对于自身的揭露一样,闪烁着毫不留情的锋芒,同时卢梭倡导的返归自然的主张带有明显的平民主义立场。

对于近代中国的多位文学大家,《忏悔录》也产生了深远的影响。五四运动之后,卢梭的《忏悔录》被翻译介绍到中国。卢梭的《忏悔录》促进了回忆录、内心日记和自传体小说等体裁的繁荣,影响身后的无数作家。托尔斯泰的《忏悔录》就是卢梭影响下的产物。

在中国现代文学中也出现了一批忏悔文学,如鲁迅的《风筝》、《父亲的病》,郁达夫的《沉沦》。巴金始终把卢梭尊为启蒙老师。巴金写小说,第一位“老师”就是卢梭,从《忏悔录》作者那里,他学到诚实,不讲假话。