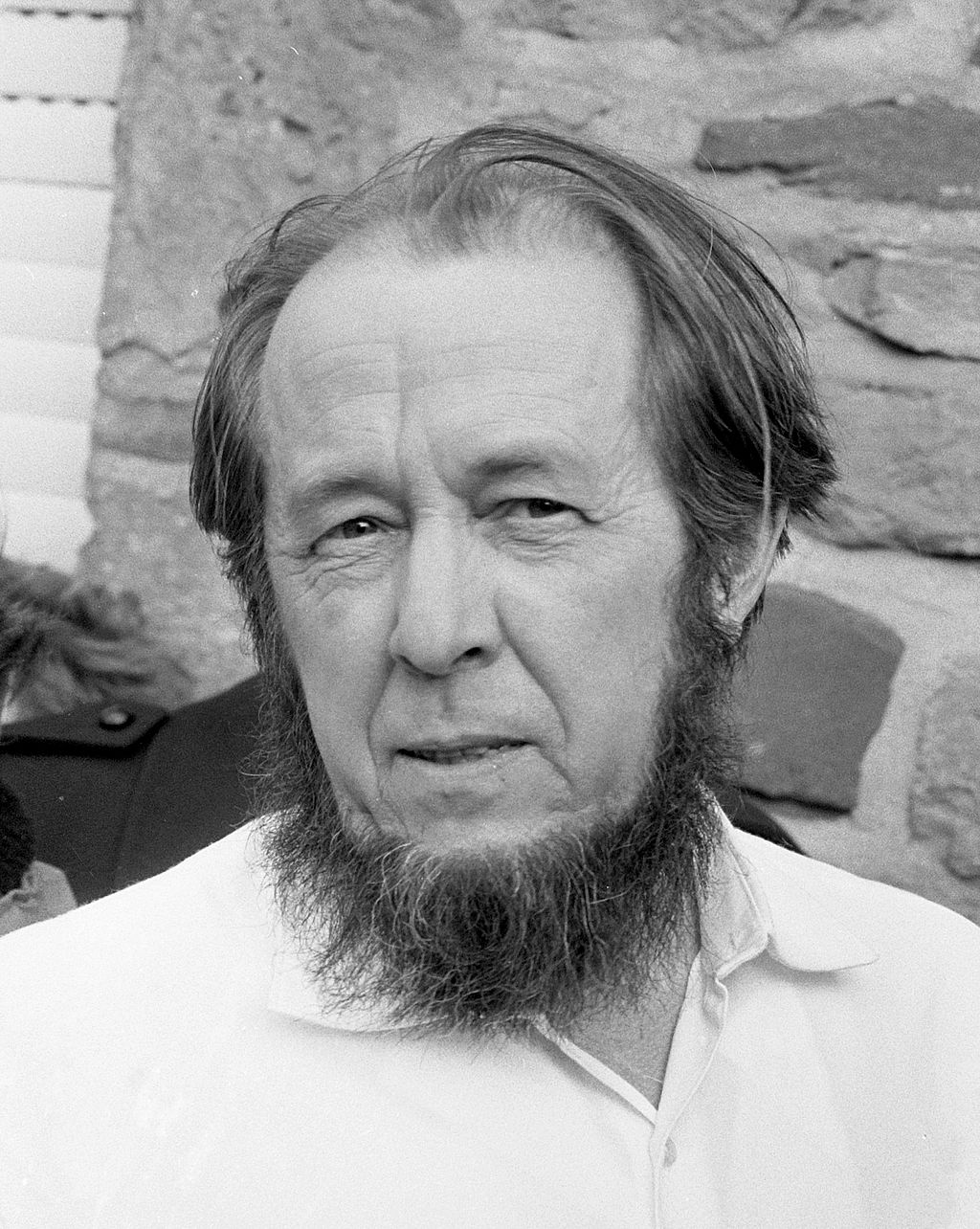

作者亚历山大·索尔仁尼琴,成了一个连钢铁都要礼让的名字。

1968 年,一部耗时 10 年,篇幅多达 160 余万字的著作《古拉格群岛》诞生了,5 年后这本书正式出版,从此,作者亚历山大·索尔仁尼琴,成了一个连钢铁都要礼让的名字。

1945 年,索尔仁尼琴正在苏联军队中服役,但因在一封私人信件中批评斯大林而被判在劳教所度过八年,1953 年,索尔仁尼琴被流放到哈萨克斯坦。5 年后,他开始写作《古拉格群岛》。

借助对当时的新闻报道、政府公报、日记、法律文件、自己的亲身经历,以及在出狱后先后对于分布在古拉格体系共计 270 人的采访收集与汇总,索尔仁尼琴记录了从 1918 年至 1956 年苏联古拉格制度的历史。

所谓“古拉格”(ГУЛАГ),是劳改营管理总局(Главное управление лагерей)的缩写,亚历山大·索尔仁尼琴用这个词代指苏联这个威权政体的极权统治,和种种极权下的压迫、肃反、黑暗和残酷。书名古拉格群岛,指的是在苏联这片“海洋上”随处遍及的被“古拉格制度”所笼罩的岛屿,暗喻了整个苏联都处于这种极端残暴的制度之下,无人得以幸免。

索尔仁尼琴以列宁起笔,他曾和捷尔任斯基等人在十月革命后不久制定了最初的法令,并建立了一系列的的法令和古拉格制度的雏形。在这些劳改营里,政治犯与普通罪犯都被判处以强迫劳动。随后,本书描述并评价了在大清洗浪潮的背景下古拉格体系发的展与作秀审判的聚集,其中,索尔仁尼琴颇为关注有特别目的法律与苏联官僚主义的发展。

自出版后,古拉格群岛一直被苏联政府禁止出版,但仍以地下出版物的形式在苏联流通。直至1989年本书才在文学杂志《新世界》上发行,在最艰难的时期,有三分之一是以杂志的方式发行的。直至苏联解体后,古拉格群岛才得以在俄罗斯正式出版。

在书中,索尔仁尼琴敏锐地指出了意识形态对个体价值观的改造和结构性压迫下社会良知的丧失:

“麦克白的辩解显然是无力的—他的良心摧毁了它。甚至,在良心面前,雅各也不过是一只小羊羔。莎士比亚笔下的坏人们的想象力和手腕也不过停留在几十具尸体上。这正是因为他们没有意识形态。意识形态!—它使暴行得到所需的辩解,使坏人得到所需的持久而坚强意志。“意识形态”是一种社会理论,这种理论使恶棍能够在自己和别人面前粉饰自己的行为,使他听到的不是责难,不是咒骂,而是颂扬和称誉。

1970 年,《古拉格群岛》获得了当年的诺贝尔文学奖。小说家多丽丝·莱辛评价这本书“打败了一个帝国”,与此同时,迈克尔·斯科梅尔也作出了相似的评价,他认为古拉格群岛可以等同于对苏联当局的一次挑战,它使得人们对苏共的合法性产生质疑,并进而为下一次革命提供了契机。中国政法大学学者萧瀚认为索尔仁尼琴在这本书以白描的手法,末加任何渲染,也没有无谓矫饰地叙述了苏联劳改营的产生、发展和逐渐衰败,直至死而不僵的过程,对其中涉及的一些本质性敏感问题也毫不回避,充分体现了一个作家的良知和勇气。