丑恶自有其本身的价值,亦反映了人类最真实的生活状态。

1857 年 6 月 25 日,一本名为《恶之花》的诗集出现在巴黎各大书店中。

彼时的法国文学正沉浸在浪漫主义的荣光当中,以维克多·雨果的《巴黎圣母院》为代表的作品刻画历史、刻画革命,讲述人们的热血、激情、牺牲、与崇高。但这一切在《恶之花》中荡然无存。

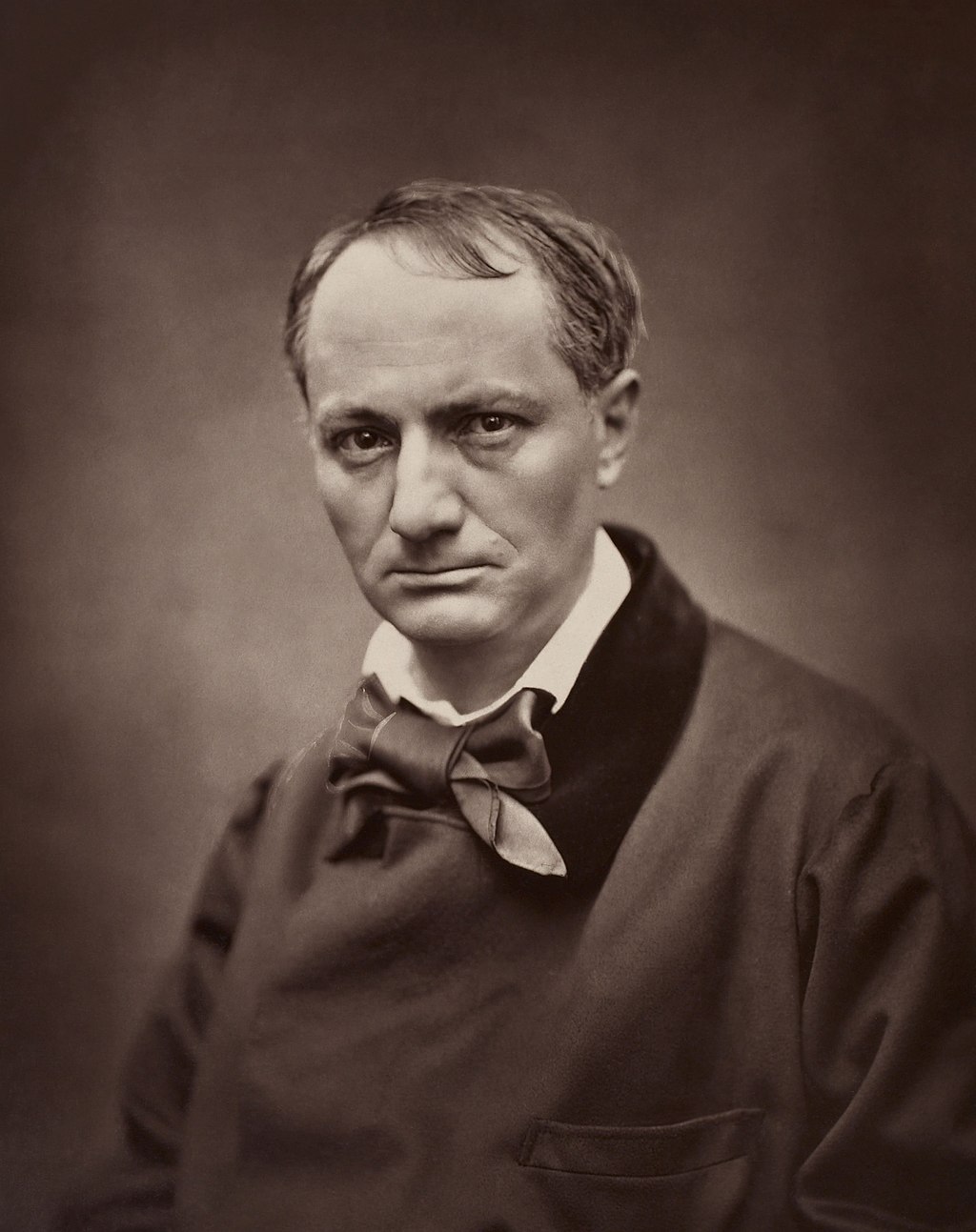

诗人波德莱尔对准巴黎恢弘表象下的另一层皮。他写穷人、妓女、污水、以及尸体,一切与恶相关的事物。通过彻底颠覆已经建立起来的文学传统,波德莱尔开创了后世被称为“现代主义”的艺术潮流,并绵延至今。

夏尔·波德莱尔于 1821 年出生于法国一个富裕的上层阶级家庭。在他 6 岁时,生父去世,母亲改嫁。尽管一开始与在法国军队中任高管的继父相处尚可,但两人的关系很快破裂,也让波德莱尔天性中多了对世界的怀疑。

成年后,波德莱尔也曾参与到政治当中。1848 年,他作为共和主义者参与到了巴黎革命当中。但在同一年,这场旨在推翻复辟的波旁王朝的革命,以拿破仑三世上台而告终。这进一步加剧了波德莱尔消极、厌世的情绪。这些最终都成了滋养《恶之花》的最佳养料。

《恶之花》描写了丑恶,以及丑恶本身。在以往的文学家作品中,丑恶往往是作为光明和正义的对立面出现,但在波德莱尔看来,丑恶自有其本身的价值,亦反映了人类最真实的生活状态。如同他在诗集开篇的“致读者”中所写,“每天,我们都在逐步向地狱堕落 / 穿过臭不可闻的黑暗也毫不心惊胆战 / 仿佛倾家荡产的浪子狂吻狂吸 / 风韵犹存的妓女那受尽摧残的乳房。”

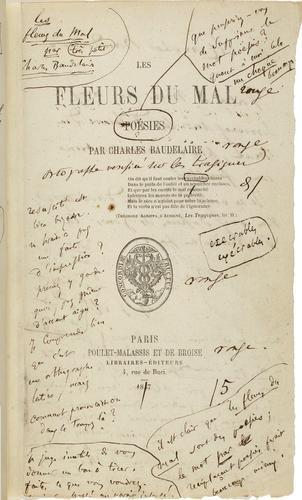

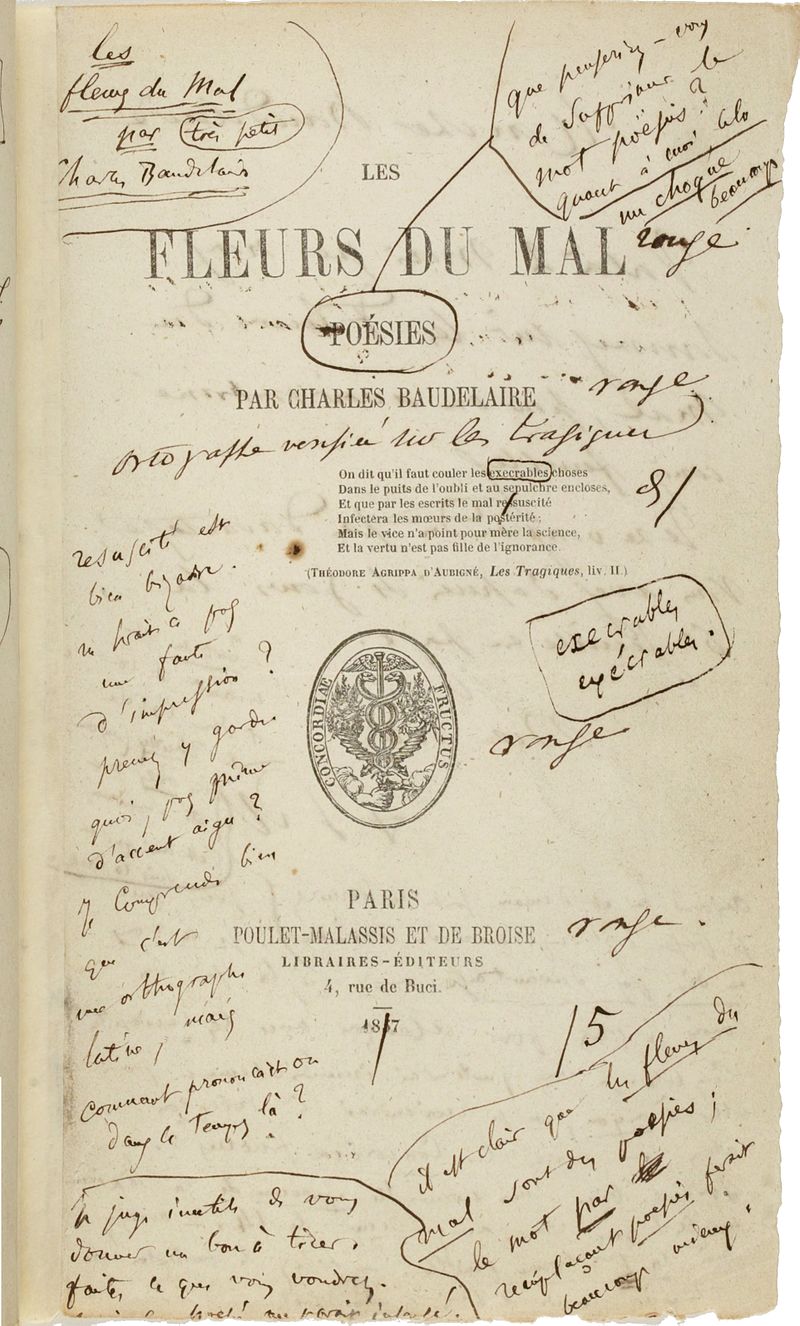

《恶之花》首版之封面,上有作者的笔记。

这些诗句应和了当时的巴黎与整个时代。19 世纪中期,资本主义在欧洲得到极大发展。上流社会掌握了巨大的财富,过上了奢靡的生活,但却空洞乏味。下层阶级则因为巨大的贫富差距,而不得不寄生于城市中,从事那些被视为道德败坏的工作。与此同时,欧洲国家都在不断寻求进一步扩张以维持高速发展。法国也告别了大革命的理想主义,进入了蝇营狗苟的算计当中。

《恶之花》正是这个时代的如实描写,也更是诗人精神状态的反应。拿破仑三世加冕为皇帝让他失望,资本主义糟糕的现实让他戚戚。或许偶尔波德莱尔也能感受到那些传统道德的真意,认为爱能够救赎人类,但最终他开始相信,“每一个人自生下来的那一刻就已经知道,只有在恶中才能够得到满足。”

他邀请读者在《恶之花》中一起探索内心中关于恶的部分:“啊,读者,你对这不好对付的怪物早已司空见惯 / ——虚伪的读者,——我的兄弟,——我的同类!”波德莱尔毫无芥蒂地将自己的情感、欲望、经验,通过诗句与读者分享。

正是在这个意义上,他被后世学者认为是“现代主义”艺术的创始人。现代主义之前,艺术更强调对于现实的精准刻画。文学要描摹真实,画作要捕捉光影,雕塑则更是一比一对于物质的再现。真就是美。另一方面,前现代的艺术也仍然与道德紧密捆绑在一起。如哲学家康德所言,美必然能够在人们心中激起对于善的追求。

但在波德莱尔的诗作中,这些都被彻底颠覆了。《恶之花》是诗人将他对于自我的关照,投射于外物之上的创作,与传统意义上的真实毫无关系。而这些诗句更是对丑恶的刻画,与良善差距甚远。正是这种颠覆性精神、以及自我的忠诚,构成了现代主义的核心理念,并在之后的百年时间内催生了卡夫卡、乔伊斯、艾略特、普罗斯特等作家的作品。

作为现代主义的开山之作,《恶之花》在出版时必然不是一帆风顺。除了在评论界遭遇巨大争议,政府审查也随之而来。代表政府的公诉人向法院表示,尽管审查书籍是危险的,但《恶之花》中仍有有着大量淫秽内容。经过审理,法院认定其中的六首诗——《累斯博斯》《入地狱的女子》《首饰》《忘川》《致大喜过望的少妇》《吸血鬼的化身》——涉嫌淫秽,要求波德莱尔删去,并处以 300 法郎的罚款。

幸运的是,这些争议并没有将《恶之花》埋没。维克多·雨果,《巴黎圣母院》《悲惨世界》作者在读完波德莱尔寄给他的诗集以后,盛赞波德莱尔为整个文学界带来了新的战栗。而与《恶之花》出版于同年的《包法利夫人》作者福楼拜也向波德莱尔表示祝贺:“你找到了复兴浪漫主义的方法,在文学上,你没有模仿任何一个人。”

这可能是任何一个艺术创作者所能获得的最高评价。