泰戈尔以欢快的笔调,清新的比喻,表现出对神的认知。

在泰戈尔全部诗歌作品中,《吉檀迦利》第一的位置绝对是其他作品难以撼动的——1913年的诺贝尔文学奖评奖会上,这部诗集成为评委们争相阅读的作品。委员会最终以12:1的比例将当年的诺贝尔奖颁给了泰戈尔,这也是瑞典文学院第一次将诺贝尔奖颁给一个东方人。

当时,一些西方媒体抱怨委员会不应该将这份荣誉授予了一个“名字拗口、不见经传的亚洲人”。但是,大部分读过这部名叫《吉檀迦利》的诗集的人都对这次授奖感到非常满意,他们将诗集的作者称为“东方圣人”。

《吉檀迦利》创作于1906年到1910年。彼时,泰戈尔的妻子、女儿等亲人相继去世。历经一个又一个挫折,熬过一场又一场生离死别后,泰戈尔对人与事有了新的感悟。有分析认为,这些变故使得他意识到,在广袤天穹之间,个体是如此渺小与无助。亦有评论认为,面对至亲的离去,泰戈尔深感无能为力,故而认为在人世间,神是唯一伟大而永恒的。于是,在这一时期,泰戈尔的诗歌创作,大多充满了神秘主义色彩,借助在诗歌中歌颂自己心中伟大的神,来排解面对亲人离去的无奈与感伤。

这一阶段,泰戈尔白天忙着处理创办学校的事情;每到清晨和黄昏,就静坐在凉台上与神对话,诉说自己内心的苦闷,渴求得到神的宽慰。他将自己对神的感悟诉诸于笔端,便成了一首首充满神秘色彩的诗歌。这些诗歌汇总在一起,结集成书,就有了《吉檀迦利》。

在孟加拉语里,“吉檀迦利”的意思是献诗。在这部诗集里,泰戈尔以轻快、欢畅的笔调歌唱着生命的枯荣、现实生活的哀与乐,表达了对于生命的深沉思索。

《吉檀迦利》共103首,单看均可独立成篇。第1—7首为序曲,说明作歌缘由,表现神与人的亲密关系,表现诗人对人神结合境界的向往和追求;第8—35首为第一乐章,主题是对神的思念与渴慕;第36—56首为第二乐章,主题是与神的会见;第57—85首为第三乐章,主题是欢乐颂,歌颂神给世界带来的欢乐和光明;第86—100首是第四乐章,主题是死亡颂。诗人渴望通过死亡获得永生,真正达到人与神合一的境界。最后3首则是尾声,概括诗集的内容和意义。

尽管是献给神的诗集,但全诗并没有提到“神”这个字眼,而是用简单的“你”来称呼。亲切的口吻就好像是多年的老友一般,偶尔遇见,静静坐下或畅聊、或对饮,然后又彼此道别,却又在某个时间里再次相遇。

有评论认为,在《吉檀迦利》中,诗人努力提升人的地位,人的自信和人的尊严,与神的融合使得人的生命和使命变得无比珍贵。比如第五首,有这样一句诗,“是该安安静静坐下来的时候了,让我与你单独面对,在这无边静寂的闲暇里,我要唱出这生命的献歌。”这是人在欢闹过后与神、与自己的心灵对话。人与神共存,人需要神,神亦离不开人。两者之间相辅相成,缺一不可。

而第一首“永恒”则为整本书定下凝重的主题,“你已经使我永生,这样做是你的欢乐。这脆薄的杯儿,你不断地把它倒空,又不断地以新生命来充满。这小小的苇笛,你携带着它逾山越谷,从笛管里吹出永新的音乐。在你双手的不朽的安抚下,我的小小的心,消融在无边快乐之中,发出不可言说的词调。”

泰戈尔以欢快的笔调,清新的比喻,表现出对神的认知。他的身上兼具两种文化特质——印度文化中的泛爱和西方文化中的博爱。这两种气质同时在《吉檀迦利》中存在着,自然而然,毫不造作。这被视作美的原基,并以此不断酝酿出美的价值。

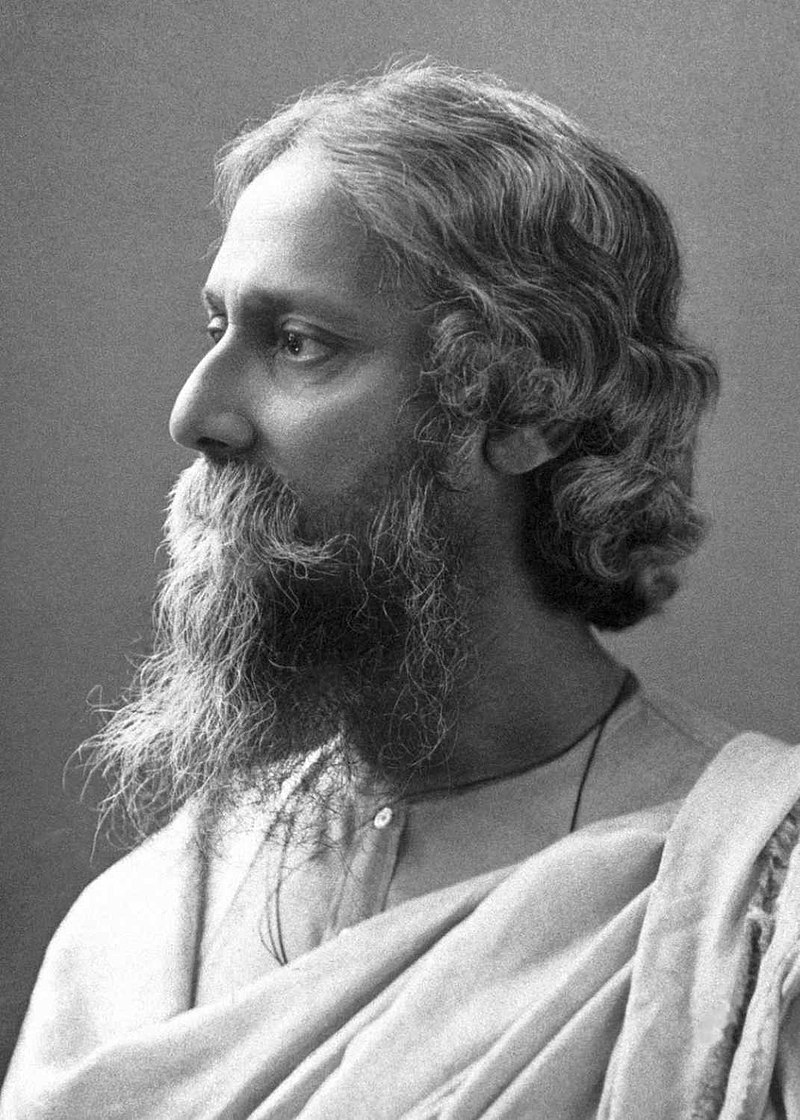

1912年,当泰戈尔带着《吉檀迦利》的英译本访问英国时,51岁的他已是白须飘飘,再加上慈祥的表情和身上的腰带,看上去很像一位大师。泰戈尔成了西方人想看到的东方的最显著的体现——圣人一般、神秘、降临自一个欠发达但更纯真的文明;最主要的是有异国情调。

那一次,诗人叶芝会见了他,朗诵了他的诗,并成为他热情的倡导者。叶芝写道:“我们打仗,挣钱,用政治填满我们的头脑,全是些乏味的事情,而泰戈尔,跟印度文明一样,满足于发现灵魂,把自己交给自发性。但到了1935年,叶芝又写出“该死的(damn)泰戈尔”,指责他后期的著作是“多愁善感的垃圾”。

当然,这对《吉檀迦利》的文学地位不会造成影响。

获得诺贝尔文学奖后,《吉檀迦利》的多个版本拥有了大批受众。当时有文章如此表述,“有人统计,从 1920 年到 1925 年的短短 5 年间,泰戈尔的主要作品几乎都有了中译本,而且有好几种译本和译文。 ”1915年,陈独秀在他创办的《青年杂志》上首次翻译了《吉檀迦利》的四首诗,成为有据可查的泰戈尔中文首译者。

可大多数人不知道的是,泰戈尔是孟加拉语作家,在他自己将《吉檀迦利》翻译成英文时,也有二次创作行为,对不少诗有减缩和改动。比如他舍弃了韵脚,采用了散文诗的形式。其中既有考虑到英美读者的阅读习惯,也受到泰戈尔使用非母语创作、驾驭英诗的韵律水平的限制。

或许正因此,在泰戈尔诞辰150周年的时候,英国作家伊安·杰克在《卫报》上撰文说:“泰戈尔的诗到底好不好?对于所有不懂孟加拉语的人来说,这个问题的答案是,不知道。