“人生在世,永远也不该演戏作假。”

《局外人》是法国作家、诺贝尔文学奖得主阿尔贝·加缪的小说,初版于1942年,共印4400本,是作者第一部对西方思想界产生重大影响的作品,至今已被翻译成60多种语言。加缪在本书中展现了这个世界的“荒诞”本质,以及处于这样的社会中,个人的生存困境。

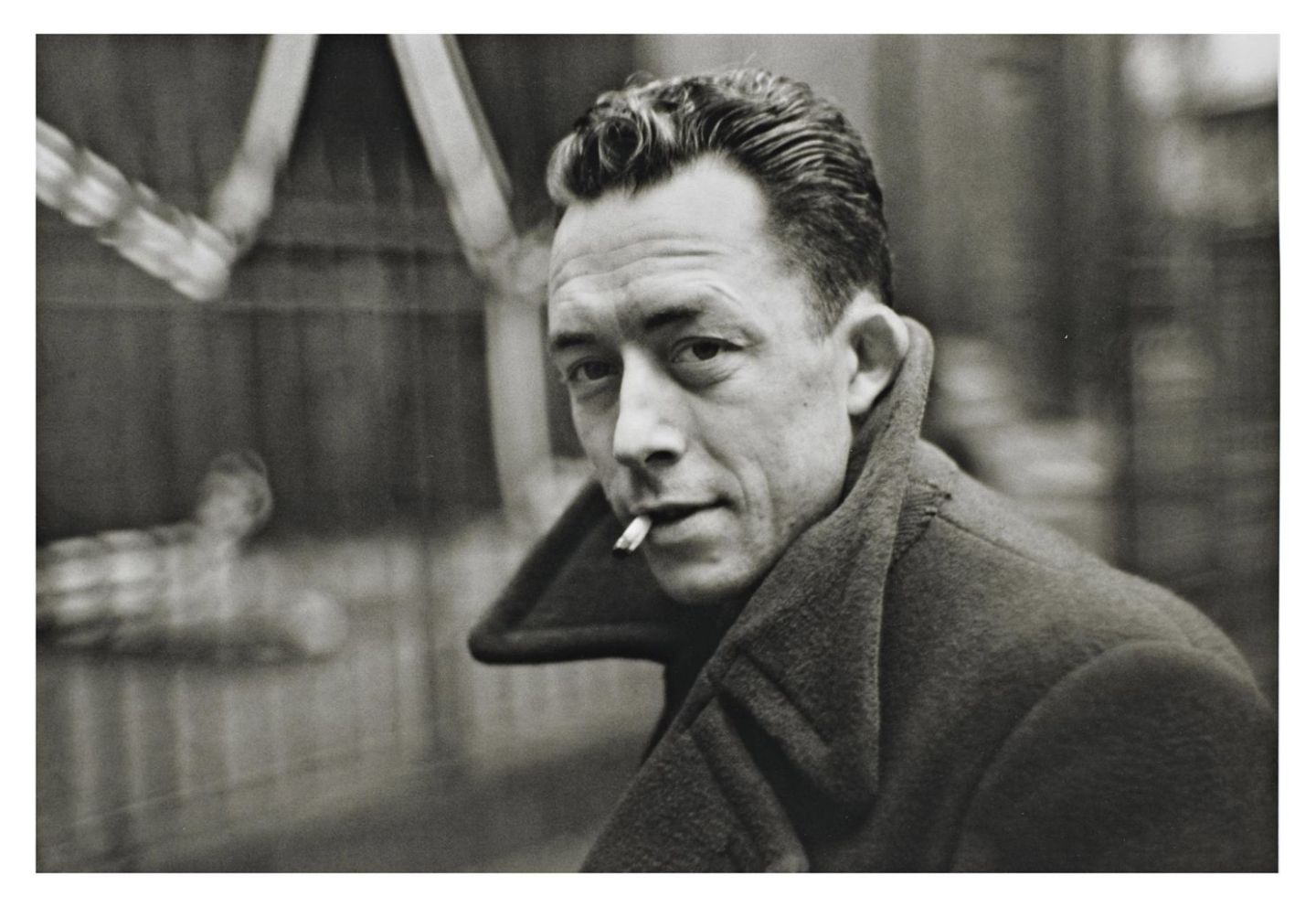

《局外人》酝酿于1938年至1939年,第二次世界大战爆发的时候,加缪26岁,已在亲友的资助下完成了大学学业,专业是哲学;1940年,他离开出生地法属阿尔及利亚,前往巴黎,参加地下抵抗运动,《局外人》使其一举成名;1957年,加缪在44岁时就获得诺贝尔文学奖,是史上最年轻得主之一;其创作特色是用白描手法,文笔简洁、明快、朴实,保持传统的优雅笔调和纯正风格。

初版封面

《局外人》采用第一人称,以主人公默尔索的视角展开叙述:默尔索的母亲死了,葬礼的整个过程中他没有哭,也没有表露出任何悲伤。葬礼后的第二天,他和女友玛丽去游泳、交欢,看喜剧电影。后来有一天,默尔索在无意中过失杀人。他因杀人罪被起诉,律师帮他开脱,他断然拒绝;检察官给他扣罪名,他无动于衷,最终被判处了绞刑。

默尔索是一个让很多读者感到费解的人。他好像超然物外,对一切采取漠然置之的态度,可他并不是无欲无求的,相反,他基本活在感性世界里。在为美国版《局外人》写的序言中,加缪说:“他远非麻木不仁,他怀有一种执着而深沉的激情,对于绝对和真实的激情。”“主人公之所以被判刑,是因为他不参与这个社会设定的游戏。……要更准确地把握他(默尔索)的性格,或者说把握他的作者想要创造的那个性格,你必须问问自己,默尔索是以怎样的方式抵抗这种游戏的。答案很简单:他拒绝撒谎。”

加缪所说的“社会设定的游戏”即是社会的荒诞性所在:在社会中,人人需要表演、伪装,遵从集体默认的行为习惯和道德伦理规范,以及司法制度,这一切都是对自然人性的抑制和扭曲。面对这种荒诞,默尔索是个清醒者。母亲死了,他没有佯装出悲伤的样子,在被女友玛丽询问他是否爱她时,他坦白地说不爱。他从不掩饰自己的感情,对于这一点他有明确的态度,正如他在监狱中所说的:“人生在世,永远也不该演戏作假。”

这位把“我怎么都行”挂在嘴边的小说主人公,对一切社会规范都显得无动于衷、置身事外,同时又以一种冷峻的目光静观世人,甚至在自己的审判大会上也仿若一名看客,却又在诸多隐秘的瞬间表露着对世界的亲和,沉浸于其生活的当下性之中。

小说结束于默尔索被处决前的时刻:他己经为走上断头台做好了充分的精神准备。他说,为了使一切都达到至高无上的圆满,为了不感到那么孤独,他只希望在处决他时有一大群人观看,并用憎恨的呼叫来向他致意——他是在以自己对死的态度对抗整个荒谬的社会。

加缪在谈到《局外人》时会说,这部小说与其说是“写实的”,不如说是“象征的”,因为默尔索是对我们每一个人生活的隐喻,正是这一以日常生活为背景的布置,愈发使得“荒诞”显得如此避无可避,因为它无需特定的历史时机激发,而是无声无息却又无所不在地笼罩着我们的生活,让我们无处奔逃。

加缪曾写道:确认生命中的荒诞感绝不可能是一个终点,而恰恰是一个开始。在他的小说、戏剧、随笔和论著中,加缪深刻地揭示出人的孤独、个人与自身的日益异化,以及罪恶和死亡的不可避免,但他在揭示出世界的荒诞的同时却并不绝望和颓丧,他主张要在荒诞中奋起反抗,在绝望中坚持真理和正义。