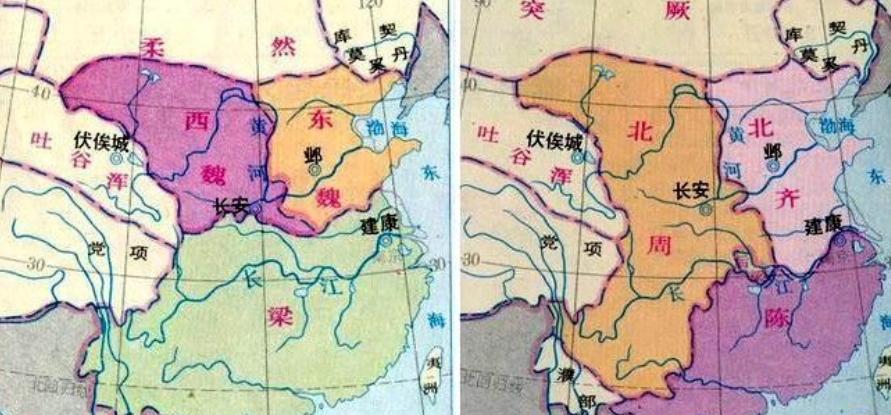

前因:杨坚辅政,集军政大权于一身;后果:杨坚逼北周静帝禅位。

文/全历史 拓跋云

前因

579年,北周宣帝宇文赟[yūn]下诏传位于仅7岁的长子宇文阐,为北周静帝。杨坚在北周宣帝去世后矫诏辅政,并除去宇文诸王军权,引发其他北周老臣不满。

580年6月10日,北周相州总管尉迟迥不满杨坚集军政大权一身,担心杨坚会篡位,故起兵叛乱。随后,郧[yún]州总管司马消难、益州总管王谦也纷纷起兵,三总管之乱开始。

那么,为什么三总管会担心杨坚会篡位呢?

首先,从历史上,南北朝有逼迫皇帝禅让的传统。

北周宇文家的江山,本就是宇文护迫西魏恭帝禅让而得到的,北齐也是同样的路子。事实上自曹丕篡位东汉开始,逼宫禅让的剧本就屡见不鲜。

其次,杨坚团队篡权步伐明显。

北周宣帝病逝后,和杨坚有故交的皇帝近臣刘昉、郑译等人,一起编写矫诏,称宣帝要杨坚辅政幼主。据记载,杨坚当时还一口否决,称自己不敢承担如此角色。刘昉却说,即便你不同意,我们还是要这样做的。杨坚才最终“勉强”接受。

最后,杨坚触碰了宇文家最后的底线——军权。

在当时乱局下,杨坚虽手握兵权,但地方宇文诸王也有自己的士兵作为抵抗杨坚的资本。因此,杨坚下定了决心,以护送千金公主出嫁突厥为借口,召赵王宇文招、陈王宇文纯等几位地方诸侯进京朝见,轻而易举将这些人的兵权除去。

相州总管尉迟迥也受到被割除军权的威胁。杨坚与他同殿称臣多年,互相太了解,都是老狐狸。杨坚借皇帝之口邀尉迟迥来中央做官,称尉迟迥在地方为官是屈材了。同时派另一只“老狐狸”——汉族名将韦孝宽去接替相州总管的位置。

尉迟迥当然不会上当,并且已经有谋反的想法。而韦孝宽也深知,如果就此便贸然去接任,很可能有生命危险,便一路走走停停。

恰巧尉迟迥手下有一人叫韦艺,是韦孝宽的侄子,于是尉迟迥派韦艺前去迎接,作为试探。

韦孝宽深知这一点,一开口便问侄子尉迟迥有什么行动。韦艺不愿出卖尉迟迥,他编了一套瞎话告诉韦孝宽。老狐狸韦孝宽轻而易举看了出来,假称要把韦艺的手剁了,韦艺这才惊慌中将尉迟迥要反叛的行动都说了出来。

韦孝宽此行并未带有重兵,得知实情后更不敢去相州,便立刻绑着韦艺掉头往长安跑。他还担心尉迟迥追上来,吩咐手下把沿线驿站的马匹全部带走,并让店家备足酒食,称定有人要过来用餐。

尉迟迥看韦艺迟迟没有回来,急忙派人去追。追兵一行人到了驿站之后,发现马匹都被带走。正在满头大汗时,店家将备好的酒席端了上来。这一行人也就没客气,只不过,韦孝宽已经逃的很远了。

事已至此,尉迟迥也就亮了明牌,6月开始举兵反抗。相应反抗的人也非常多,一度达数十万人,其中包括郧州总管司马消难、益州总管王谦。他“以世受国恩,将图匡复”为名,举兵讨杨。

只不过,并不是所有人都愿意起兵支持三总管之乱,导致这三方主要势力并未连成一片形成合力。

例如亳州总管贺若谊夹在司马消难与尉迟迥之间,他一面遏制司马消难,一边抵抗尉迟迥,并讨平了申州的李惠,使尉迟迥与司马消难两军不能会师。利州总管豆卢勣死守本州,堵死了益州总管王谦出川的要道,将其困在蜀地。

这就给杨坚调兵和各个击破提供了有利时机。

擒贼先擒王。杨坚派老狐狸韦孝宽前去讨伐尉迟迥。这两位老冤家很快就在战场相见,8月17日双方在相州城下展开了决战。

起初韦孝宽被打得连连撤退,毕竟尉迟迥手下的关中兵战斗力是十分强悍的。双方战斗也迎来了周边村民的围观,韦孝宽听从了手下人的诡计,选择转而向“观众”射箭,这些人惊叫着瞬间将尉迟迥的队伍冲散。此时有人高喊“叛贼失败了”,韦孝宽当机立断下令反攻。尉迟迥见大势已去,自刎而死。

也就在尉迟迥兵败的十天后,被派去平定司马消难的王宜兵临郧州,司马消难闻讯连夜难逃,投奔了陈朝。到了十月,派去益州平叛王谦的梁睿也传来好消息,益州被讨平。

后果

平定三总管叛乱后,杨坚消灭了地方上的反对势力之后,夺取政权的最后障碍已经扫除。

结论:此时的杨坚,朝堂内部已大多被杨坚所笼络。又经此战,在地方上也没有了敌人。杨坚篡位的时机已成熟。