《喧哗与骚动》像是同样写家族没落悲剧的《红楼梦》,只不过讲了四回。

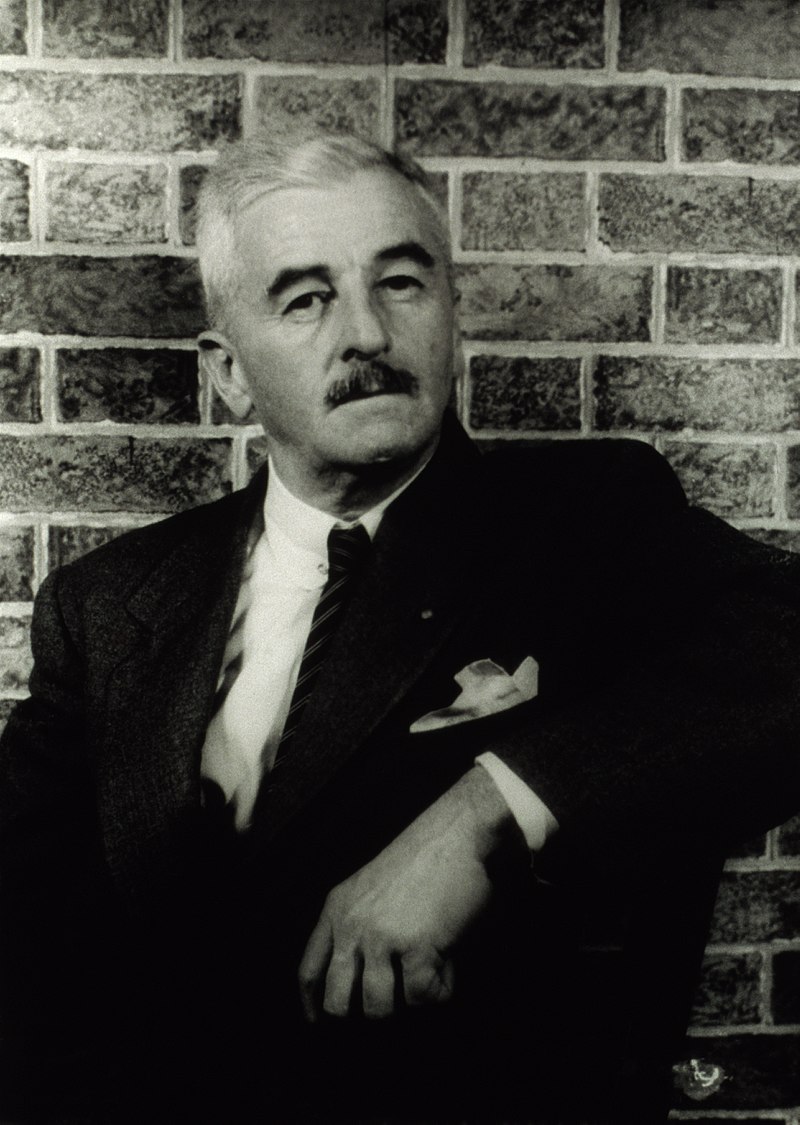

《喧哗与骚动》(The Sound and the Fury)是20世纪美国文学代表作家威廉·福克纳(William Faulkner,1897-1962)第一部成熟作品,也是其心血花得最多、最喜爱,也最有名的一部作品。

小说进述的是没落地主康普生一家的家族悲剧,展现美国南方的历史演变。书名出自莎士比亚《麦克白》的台词:“人生如痴人说梦,充满着喧哗与骚动,却没有任何意义。”小说主题也被这句台词说中。

1929年出版时,《喧哗与骚动》的艺术技巧在当时可谓大胆革新,涵盖多角度叙述、意识流、神话模式等手法。其中最重要的是,它以四个人物的不同视角将一个故事讲了四遍,如同一部交响乐的四个乐章,构筑一个立体主义美国南方社会。

这四个人物包括智障弟弟班杰明完全时空错乱的心理活动;昆汀在自杀前的种种臆想;杰森有私利无亲情的所作所为;黑人女仆眼中的烦扰家事。从白痴那种“纯真”视角,到最后那种全知视角,他让我们领略叙述可塑性和他换用不同视角和声音开展叙述的才能。

这些人以及他们所讲述的故事中的另外的人,如凯蒂、父亲母亲、毛莱舅舅,似乎都在同时发出声音,急于诉说自己的欲望、困惑、愠怒和绝望,如同现代派交响乐中的那种乐句,倾诉着人在凝滞的时间中的窒息和苦熬,此起彼伏地充满整部小说的每一页,但没有一句是和谐和有意义的。

打个也许不是很恰当的比方,《喧哗与骚动》像是同样写家族没落悲剧的《红楼梦》,只不过讲了四回。

《喧哗与骚动》一书的起源带有传奇色彩,福克纳说自己是从一个小女孩上树,底裤被人看到这样一个意象开始,编织出南方一个白人家族没落的故事。

1949年,福克纳因“对当代美国小说做出了强有力的和艺术上无与伦比的贡献”获得诺贝尔文学奖。回望一生,他共写了19部长篇小说与120多篇短篇小说,其中15部长篇与绝大多数短篇的故事都发生在他虚构的约克纳帕塔法县,称为“约克纳帕塔法世系 ”。《喧哗与骚动》属于这个小说体系。这也开创一种创作形式,作家有着自己的母地,正如约克纳帕塔法之于福克纳,高密之于莫言。

目前,福克纳与莎士比亚是在美国被研究得最多的两位作家,他的作品一直是许多作家学习的范本,影响过马克·吐温、托妮·莫里森、马尔克斯、加缪、萨特、余华、苏童、莫言等,像马尔克斯说他是“自己的导师”,莫言说他给了自己“重要启发”,苏童说“没有一个作家能企及他的丰富、开阔、庞杂与统领万物”。

美国文学批评家哈罗德·布鲁姆称:“评论界和普通读者一致公认,福克纳是本世纪最伟大的美国小说家,显然超过了海明威和菲茨杰拉德,可与霍桑、麦尔维尔、马克·吐温和亨利·詹姆斯同列。”

一些评论家认为,福克纳之所以伟大,最重要还是他打破小说的传统。比如《野棕榈》中,他把两个几乎不相干的故事放到一起,却奇迹般产生帕慕克所称的“内核”,让两个故事互相映照,产生新的意义;《我弥留之际》是一个美丽的多声部的故事,每个故事都是一件独立的艺术品;《喧哗与骚动》继承《尤利西斯》的文学传统,却又大胆创新,比如从一个白痴的视角展开故事。

福克纳大多数重要作品的中文译者李文俊则从思想层面上强调他的伟大,认为福克纳的作品既有现实主义具象的逼真性,也不缺乏现代主义的想象力、穿透力与悲观主义,甚至还保留有西方十九世纪浪漫主义文学中对英雄人物与理想形象的崇敬景仰之情。

“归根结底,他是毫不迟疑地被归入到拥护宽容创新、主张人与人之间享有平等权利、赞成全人类相互理解与合作这样的一股人文主义大潮流中去的。”